Justice

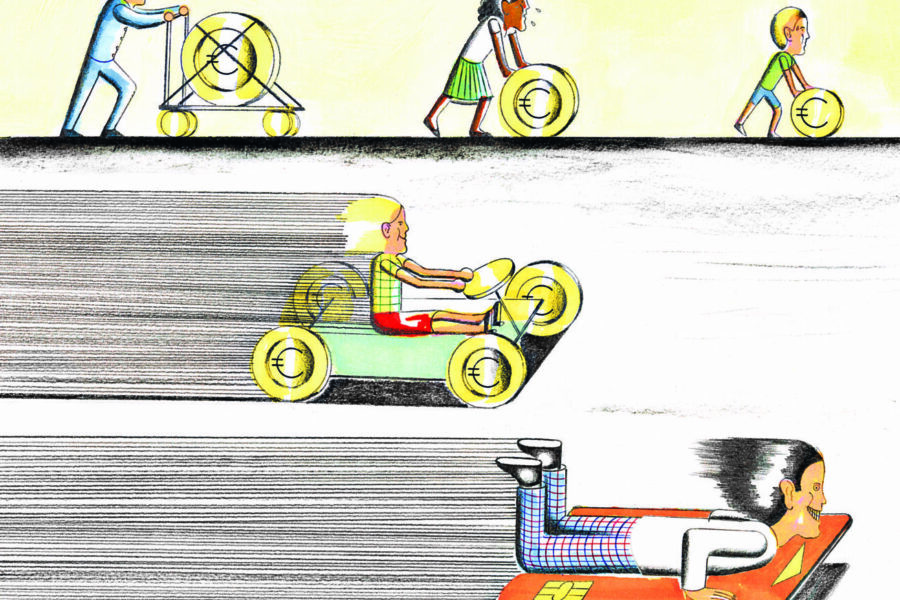

Les huissiers et le business de la dette: vers un mieux?

La fonction d’huissier de justice n’a rien d’évident: leur intervention n’augure en général rien de bon. Mais est-ce seulement lié à la nature de leur métier ou faut-il interroger les pratiques de certains d’entre eux, ainsi que l’accès au business plutôt juteux que constitue le recouvrement amiable de dettes ? La question se pose pour une partie de la profession.

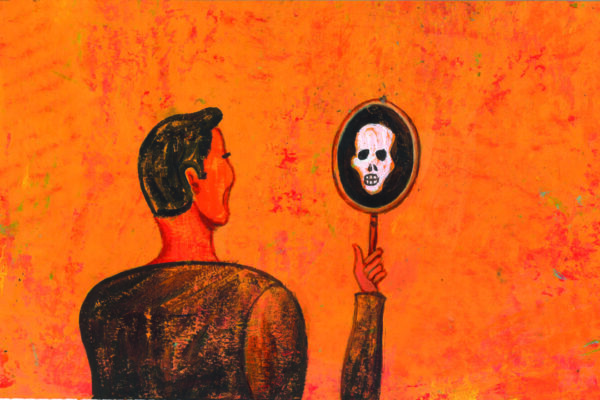

Quand la mort fait partie du job

Ils exercent tous trois des métiers qui flirtent avec la mort. Tous sont au service des personnes, mais ils n’arriveront pas toujours à temps et seront là pour constater l’irréparable ou tenter de l’expliquer. Noémie Moreau, André Pels et Bernard Michielsen parlent de leur rapport aux personnes décédées qu’ils ont rencontrées sur leur route professionnelle et de l’impact plus global sur le personnel en contact avec ces réalités.

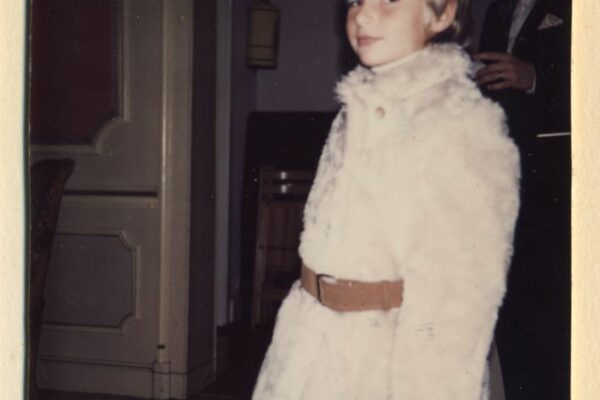

Inceste maternel: des mots sur un impensé impensable

Au Théâtre national à Bruxelles en décembre, à La Cité Miroir de Liège en janvier, la pièce «Ces enfants-là», adaptée du roman du même nom de Virginie Jortay, lève le voile sur un indicible sociétal: l’inceste maternel.

Une vie sexuelle derrière les barreaux

Quand on pense au thème de la sexualité, on l’associe rarement à ce lieu de privation qu’est la prison. Existe-t-il un «droit» à la sexualité? Comment les relations sexuelles sont-elles surveillées et réglementées en milieu carcéral?

Violences policières: des solutions, peu de répercussions

Des cas de violences policières surgissent régulièrement dans l’actualité. Parfois difficiles à prouver, ces violences interrogent dans leur sillage l’application des sanctions (disciplinaires voire pénales) à l’encontre des forces de l’ordre, mais aussi le rôle de la formation et de la prévention.

« Nous aussi, on les exploite »

En France, des stages de sensibilisation destinés aux clients de la prostitution leur expliquent pourquoi la loi les pénalise. Visite d’un stage à Évry, au sud de Paris.

Les transactions pénales immédiates écornent-elles l’État de droit?

Depuis plus d’un an, les policiers peuvent proposer à des voleurs de vélos, des détenteurs de drogues ou d’armes, d’échapper à la justice moyennant le paiement immédiat d’une amende. Ces transactions, décidées sans base légale très claire, inquiètent les défenseurs des droits humains, et des avocats qui y voient un nouveau coup de boutoir contre l’État de droit.

Entamer sa vie d’adulte derrière les barreaux

La prison est interdite aux mineurs, mais, dès 18 ans, c’est une autre histoire. La majorité ouvre la porte à l’enfermement et de nombreux jeunes s’y engouffrent. En prison, ils ne bénéficient d’aucun accompagnement spécifique, mais font la rencontre d’un milieu violent et criminogène, souvent le début d’un engrenage.

Majorité sexuelle et consentement: que dit le nouveau Code pénal?

Consentement, inceste, harmonisation de la majorité sexuelle: le Code pénal sexuel est en train de subir un sérieux rafraîchissement. Un projet de réforme dans les tuyaux depuis 2014, et qui a enfin été adopté en deuxième lecture en février dernier avec un double impératif à respecter: créer un cadre pénal qui protège les droits de l’enfant tout en respectant leur autodétermination sexuelle. Quel effet ce nouveau texte de loi aura-t-il sur les jeunes en matière de sexualité?

L’heure du procès de la «loi drogues»

Le jugement symbolique de la «loi drogues» s’est tenu le mardi 12 octobre 2021 au Théâtre Marni à Bruxelles. Imaginé par le collectif #STOP1921, ce faux procès a été organisé dans le cadre de la campagne «Unhappy Birthday». L’objectif? Amener le débat sur l’adaptation de cette loi centenaire au cœur de la société.

« Drug courts » : de la carotte, du bâton et des félicitations

Il y a quelques jours, le ministre de la Justice annonçait la généralisation des «chambres de traitement de la toxicomanie» (CTT) dans tous les arrondissements. Objectif de ces dispositifs? Réduire la récidive des infractions liées à une consommation problématique de drogues, mais aussi venir en aide aux usagers problématiques. Le point sur ce rouage judiciaire, avec un focus sur la chambre de Charleroi.

Enfants de détenus : quand le Covid ajoute de la peine à la peine

Afin de maintenir le virus du Covid-19 hors des murs des prisons, selon les phases de la pandémie, durant de nombreux mois, les visites ont été suspendues ou encadrées par des mesures sanitaires interdisant tout contact physique entre le détenu et sa famille. Au détriment du lien parents-enfants.