Former les travailleurs sociaux à détecter les signes du radicalisme : la proposition est dans l’air depuis les tragiques événements de janvier. Est-ce vraiment une bonne idée? Et, surtout, est-ce vraiment leur rôle? Sur le terrain, le vrai défi semble être d’une autre nature: continuer à travailler sereinement dans un climat où les tensions et les divisions sociales sont exacerbées.

Fusillade meurtrière à Charlie Hebdo, prise d’otages sanglante dans un supermarché casher et puis, quelques jours plus tard, en Belgique, les forces de l’ordre qui déjouent un projet d’attentat, les policiers qui n’osent plus sortir des commissariats, les militaires déployés dans les rues. Difficile de se mentir: 2015 a commencé sous le signe de la terreur. Face à l’émotion de la population, les responsables politiques sont rapidement montés au créneau, proposant un durcissement de l’arsenal pénal ou des idées douteuses comme une IPPJ spéciale pour jeunes radicalisés. À chaque niveau de pouvoir, on a pu enregistrer une réaction. Le 16 janvier, la Fédération Wallonie-Bruxelles a sorti son «plan d’action pour la prévention du radicalisme et l’amélioration du vivre-ensemble». Le 21 janvier, c’était le tour de la Région de Bruxelles-Capitale, qui a présenté son «plan global de prévention et de lutte contre le radicalisme». Quelques jours auparavant, la Région wallonne avait elle aussi annoncé la nomination prochaine d’un référent radicalisme et la création d’un groupe de travail «sur la détection en amont des signes de radicalisation, notamment chez les jeunes». Tous ces plans viennent se superposer à d’autres mesures prises auparavant par le fédéral, notamment les fameux «fonctionnaires radicalisme» déployés dans plusieurs communes.

Détecteur de radicaux

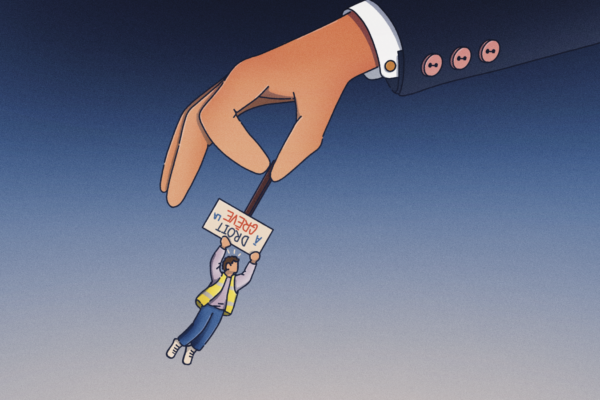

Dans tous ces dispositifs, le travailleur social est plus ou moins explicitement invité à jouer un rôle: celui de quelqu’un qui pourra détecter les signes avant-coureurs d’un basculement vers une radicalisation potentiellement dangereuse pour la société. Paul Magnette, par exemple, a été très précis: «La Région wallonne peut aider à la détection des signes de radicalisation dans le parcours de jeunes, via les travailleurs sociaux, les éducateurs des villes et communes, les maisons des jeunes et autres plans de cohésion sociale. Il s’agit d’établir des mécanismes d’information permettant une réaction rapide.» La radicalisation est ici sous-entendue dans sa dimension religieuse, en référence à l’islam, un peu comme s’il n’en existait pas d’autres. La radicalisation d’extrême droite par exemple, qui, de l’avis de certains travailleurs de terrain, est pourtant aussi problématique.

Cette mission implicite des travailleurs sociaux ne va évidemment pas sans poser question, et notamment celle du respect du secret professionnel. Le site droitsquotidiens.be a ainsi réagi très vite à la proposition de Paul Magnette: «Former les travailleurs sociaux et améliorer la prévention, pourquoi pas? Mais attention de ne pas perdre de vue le secret professionnel, auquel sont tenus la plupart des travailleurs sociaux. Ce principe est indispensable au bon fonctionnement de la société et à la relation de confiance entre une personne et le professionnel auquel elle se confie.» Un travailleur social qui suit une personne recherchée dans une affaire de terrorisme ne peut ainsi révéler des informations à la police, même si cette dernière se fait insistante. «Il faut se trouver devant un juge, que ce soit le juge d’instruction ou le juge d’un tribunal.» Comme Alter Échos le signalait dans un précédent numéro, les agents de prévention communaux, dont les nouveaux responsables radicalisme, ne sont, semble-t-il, pas soumis aux mêmes impératifs (lire Alter Échos n°393: Qui sont les responsables radicalisme?). Reste l’articulation de leur travail avec celui des autres travailleurs de terrain, une question qui reste toujours en suspens. «Je me mets à la place d’un éducateur de rue. S’il commence à raconter ce qu’il a vu sur le terrain et qu’on apprend qu’il a parlé, c’est fini, il peut oublier. Il ne sera plus jamais un interlocuteur de confiance», commente Khaled Boutaffala, directeur d’AtMOsphères, un service d’aide en milieu ouvert (AMO) de Schaerbeek.

Touria Aziz est détachée par l’association flamande D’broej (Bruxelles s’organise pour l’émancipation des jeunes) auprès de deux maisons de jeunes situées aux alentours de la station de métro Étangs noirs, à Molenbeek. Elle juge que ce rôle qu’on veut faire jouer aux travailleurs sociaux n’est pas très réaliste. Les cas de radicalisation dont elle a eu connaissance ne concernaient en effet jamais des jeunes qui fréquentaient régulièrement l’associatif. «Ceux qui se radicalisent sont souvent des jeunes qui s’isolent, car ils savent que leur choix ne sera pas accepté à l’école, dans leur famille ni même à la mosquée, qui va bien souvent réagir si elle entend un discours radical. Ils fréquentent rarement des institutions.»

Libérer la parole

Bernard De Vos, le délégué général aux Droits de l’enfant, est aussi très critique. «Toutes ces idées de les former aux signes de radicalisation, c’est le pire qu’on pouvait faire. Même si je ne dis évidemment pas qu’il ne faut rien faire. Mais les signes, c’est quoi? Ça va être une barbe, un foulard. Et le problème aujourd’hui, c’est qu’on prend tout au mot. Or, il va y avoir de plus en plus d’adolescents qui vont se laisser pousser la barbe, de jeunes filles tentées de porter le foulard, pour dire quelque chose qu’ils ne peuvent pas communiquer autrement.»

Car pour lui, un des gros problèmes actuels est qu’on ne laisse pas les jeunes s’exprimer sur ces événements. «Les gamins ont été bombardés en un temps record d’un magma d’informations sur ce qui s’est passé à Paris, ce que cela révèle des réalités géopolitiques, etc. Il faut faciliter le passage de cette accumulation d’infos à un savoir, les aider à comprendre, à décoder. Comment? En libérant la parole, quitte à entendre des propos qui nous choquent. Car on ne doit pas confondre une parole avec une pensée. Si un jeune dit: ‘Moi, je trouve que les assassins de Charlie ont bien fait’, et qu’on le prend au premier degré, c’est terriblement choquant. Mais si on creuse un peu et qu’il dit: ‘Ben oui, mais moi j’aime pas qu’on se moque du Prophète’, alors là on peut commencer à discuter. Mais si la seule réponse qu’on offre, c’est: ‘Je ne peux pas entendre ça’, il n’y a pas de dialogue possible. C’est seulement en énonçant les points de vue qu’on peut commencer à réfléchir dessus.»

Le délégué général aux Droits de l’enfant invite les travailleurs sociaux à résister. «Ils ne doivent pas accepter de jouer un rôle qui n’est pas le leur. S’ils se trouvent face à une situation qu’ils ont l’impression de ne pas pouvoir maîtriser, à eux de mettre en balance les intérêts, à se faire aider par leur équipe, pour confronter les points de vue.» Pour lui, les réponses politiques aux attentats ont déjà fait beaucoup de dégâts. «Au moment où il faut resserrer les liens sur le vivre-ensemble, où il faut travailler la relation de confiance, on fait exactement l’inverse, on tombe dans la paranoïa, dans un système défensif et imbécile. Un fonctionnaire de dé-radicalisation, c’est le piège dans lequel il ne fallait pas tomber.»

Cet éducateur spécialisé, qui a longtemps dirigé l’association SOS Jeunes, estime qu’on aurait dû profiter de l’occasion pour faire certains constats. «Les dispositifs mis en place pour favoriser le vivre-ensemble et la cohabitation harmonieuse entre les communautés n’ont pas bien fonctionné. C’est donc qu’on n’est pas allé assez loin, qu’il faut faire encore mieux. On aurait pu nommer un fonctionnaire chargé d’améliorer les relations entre les communautés. Il aurait pu travailler sur la radicalisation, mais parmi d’autres questions. Aujourd’hui, on abandonne un engagement d’améliorer la vie collective pour privilégier un travail intensif sur un petit nombre de personnes.»

Tout remonte à la surface

Le vivre-ensemble, c’est d’ailleurs ce qui inquiète les travailleurs sociaux présents dans les quartiers d’immigration, où règne aujourd’hui une vive tension. «Les difficultés ont toujours été là, c’est pour cela que le mot émancipation figure dans les statuts de toutes les organisations qui travaillent dans les quartiers populaires, raconte Touria Aziz. Il y a une population qui n’a pas les mêmes droits, les mêmes chances et qui ne se sent pas la bienvenue. C’est quelque chose que les jeunes ressentent au quotidien. Ils parlent de haine et d’injustice, qu’ils vivent à l’école et ailleurs».

Depuis les attentats, elle a senti un changement: «Ils ont encore moins confiance dans la société. C’est comme si ces événements avaient mis à nu le deux poids-deux mesures, les injustices. Avant, ils pouvaient encore se dire que le problème était individuel. Maintenant, son aspect général est remonté à la surface. Beaucoup de jeunes parlent de partir ailleurs, de leur manque d’espoir, des attaques qu’ils subissent au quotidien. Ils ont une grande peur de s’exprimer de crainte d’être accusés de faire de l’apologie du terrorisme.» Et de raconter une récente animation réalisée dans une maison de repos. «Le thème était le Maroc. Ils avaient préparé du thé, des biscuits, des histoires à raconter. Ils avaient aussi apporté des magazines de voyage. J’ai remarqué que plusieurs jeunes n’osaient pas montrer des photos avec des mosquées, par peur qu’on les accuse de promouvoir leur religion. Des petites craintes comme cela, je les vois se multiplier. La situation a un énorme impact sur leur quotidien.»

Khaled Boutaffala vit une expérience similaire. «Cette situation fait rejaillir tous les problèmes qu’on rencontre depuis des années. Tout est mis sur la table en une seule fois, comme un gros paquet. On se sent un peu perdu. Qu’est-ce qu’on fait maintenant? Est-ce qu’on va se tirer dessus en désignant les bons et les mauvais? Ou est-ce qu’on va travailler à un vivre-ensemble?» Il voit avec angoisse que le racisme et l’intolérance gagnent du terrain. Il raconte plusieurs histoires: un collègue noir agressé dans le métro, un monsieur en djellaba qui cherchait le rayon des valises dans un supermarché et à qui on a répondu: «Si c’est pour rentrer chez vous, pas de problème c’est par là!» Pour lui, il devient difficile de dire aux jeunes d’avoir confiance en la société. «S’ils voient qu’autour d’eux, tout part en vrille, tu peux travailler tant que tu veux, ça ne va pas fonctionner.» Même dans son équipe, il n’est pas facile de parler de tout cela, tant le sujet inspire des réactions passionnées. «C’est très délicat. Pour l’instant, je n’ai pas trouvé de position idéale. Je pense qu’il faut laisser descendre la température pour pouvoir réfléchir sereinement à tout ce qui se passe.»

Pour ce directeur d’AMO, il faut que tout le monde s’y mette — l’école, la justice, les politiques — et travaille en concertation. «Le meilleur moyen de lutter, c’est l’éducation. Et ça commence à l’école, parce que c’est là que le jeune passe le plus de temps. Il faut refuser de participer à cette vague de panique. Les politiciens veulent gérer l’urgence alors qu’il faut penser à long terme. Tout le monde doit réfléchir: c’est quoi la société dans laquelle on veut vivre? Comment on fonctionne? Comment on accepte l’autre, sa différence? Il faut jeter des ponts entre les uns et les autres, pour reconstruire. Sinon ça risque d’exploser.»

La surenchère politique, les chasses aux sorcières, les changements de loi, notamment celle sur le retrait de la nationalité belge chez les présumés terroristes qui choque nombre de personnes issues de l’immigration: tout cela renforce l’idée qu’il y a des citoyens de seconde zone. «Le vrai défi pour moi, c’est de renforcer ces jeunes, de leur donner de l’information, des outils qui leur permettent de rester debout, de répondre quand on les attaque, de comprendre leur histoire», insiste Touria Aziz. «Des outils pour ne pas céder à la haine à cause du manque de perspective et de confiance dans la société où ils vivent. La vraie lutte, aujourd’hui, doit être celle pour plus de justice et d’égalité.»

Aller plus loin

Alter Échos n°396 du 03.02.2015 : À l’école, dépasser le trouble de l’après-Charlie ?

Alter Échos n°393 du 18.11.2014 : Qui sont les responsables radicalisme ?