Philippe Woitchik, psychiatre au CHU Brugmann, pratique l’ethnopsychiatrie. L’idée: accompagner et soigner les patients en tenant compte de leurs représentations culturelles.

La perception du normal et du pathologique peut différer selon les contextes géographiques et culturels. Les troubles ne se racontent pas toujours de la même manière qu’on vive au Bénin ou en Belgique. Philippe Woitchik, psychiatre au CHU Brugmann à Bruxelles et à l’hôpital psychiatrique «Les Marronniers» à Tournai, mène depuis plus de vingt ans des consultations avec des patients issus de l’immigration qui tiennent compte des «représentations culturelles» de ce public. Selon lui, le discours d’un patient qui évoque être possédé par un esprit s’apparente à celui qui évoque un traumatisme. Le premier reste pourtant moins compris dans les thérapies traditionnelles en Europe. Faute de connaissances suffisantes de la part du corps médical, les patients issus de la migration sont davantage soumis à des traitements médicamenteux lourds et à des hospitalisations, sans nécessairement que cela n’améliore leur état de santé. Philippe Woitchik s’attèle à décoder et redonner sens à ces expressions multiples d’un mal-être.

Alter Échos: Quelle définition donnez-vous de l’ethnopsychiatrie ?

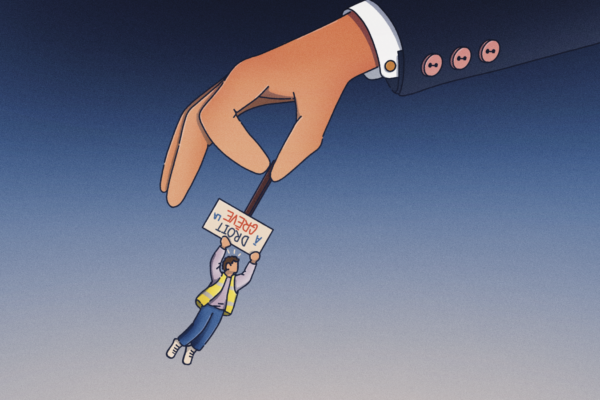

Philippe Woitchik: Le mot pose problème en français. Il a une connotation trop ethnographique. Je préfère le terme anglais «cross cultural therapy», ou les mots «psychiatrie transculturelle» et «psychiatrie interculturelle». En fait, l’ethnopsychiatrie n’est pas un objet à définir mais plutôt un outil à mettre en pratique. Il faut se poser la question du «comment» plus que du «quoi». La psychiatrie transculturelle est née d’un constat: les personnes issues de l’immigration peuvent exprimer leur souffrance d’une façon qui diffère de la nôtre et les intervenants ne les comprennent pas. Exemple: un Africain qui se dit possédé par un esprit sera diagnostiqué schizophrène. D’autre part, on a aussi constaté que les personnes migrantes faisaient partie des patients les plus «médiqués», comme si l’on compensait l’ignorance par des médicaments. Si une personne est agitée aux urgences et parle de possession ou d’ensorcellement, on aura tendance à lui donner un neuroleptique. Or, les effets secondaires de ces médicaments sont forts et la personne risque d’être encore plus agitée. Il peut résulter de graves violences institutionnelles. L’idée est de prendre en compte les spécificités et représentations culturelles des patients pour éviter ces situations.

A.É.: Cette prise en compte du discours des patients issus de cultures non-occidentales implique un autre dispositif de consultation…

P.W.: Il est impossible de discuter à deux de sorcellerie. Nous avons donc décidé de modifier notre cadre de référence «occidental», c’est-à-dire la relation duale soignant-soigné. Nous pratiquons une thérapie de groupe à l’envers avec vingt co-thérapeutes, pour un patient, seul ou avec sa famille. On fonctionne comme un groupe de palabre. Les thérapeutes proviennent de pays et de formations divers. Il y a des psys, des médecins, des anthropologues, mais aussi les personnes à l’origine de la consultation comme la famille, des travailleurs sociaux ou des membres du corps médical.

Quand le patient me voit entouré par le groupe, je suis rassurant car je suis contrôlé par les autres

A.É.: Le patient n’est-il pas intimidé?

P.W.: Non, c’est plutôt le contraire. Dans une relation duale, je suis seul à pouvoir décider de vous guérir ou vous tuer, ou je peux faire une erreur de virgule sur une ordonnance. Quand le patient me voit entouré par le groupe, je suis rassurant car je suis contrôlé par les autres. La socialisation se fait dans le bureau. De plus, nous avons observé qu’au plus il y a des gens dans le groupe, au plus la parole se libère et circule.

A.É.: Ces groupes sont-ils toujours mixtes? On peut se poser la question de la pertinence de la mixité dans le cas, par exemple, de femmes victimes de violences sexuelles…

P.W.: En général, ils sont mixtes. Mais nous avons des dispositions variables. Parfois, il arrive, dans le cas de consultation avec la famille, que je m’isole quelques instants avec l’un des membres de la famille seulement.

A.É.: La question de la langue est au centre de votre pratique…

P.W.: C’est une grande préoccupation en effet. Il nous faut des traducteurs qui connaissent la psychologie et la culture. Aucune langue ne correspond à une autre. Certains mots existent dans une langue et pas une autre. Par exemple: le mot inceste n’existe pas en tant que tel en arabe. Il y a un vocable qui désigne l’interdit le plus fort qui soi. Je me souviens d’une famille originaire du Kazakhstan qui parlait russe. On avait deux traductrices pour la thérapie. Avec l’une, on a travaillé sans problème tandis qu’avec l’autre, nous n’arrivions pas à nous comprendre. Le travail sur la traduction est aussi clinique que le reste. En fait, il est aussi important de pinailler sur un mot que de discuter des problèmes des gens. Tobie Nathan, l’un des pères de l’ethnopsychiatrie en France, disait qu’il ne s’agit pas de parler la langue du patient, mais de la langue du patient.

A.É.: N’est-ce pas difficile pour les patients de devoir parler de leurs souffrances devant ces personnes intermédiaires?

P.W.: Avec les réfugiés, ça peut représenter un problème. Il leur arrive de refuser des traducteurs extérieurs ou internes au centre car ils craignent qu’ils ne soient des espions. Ils sont méfiants. On se débrouille parfois sans traducteur. Un jour, un Somalien est venu sans traducteur, il a pleuré pendant une demi-heure.

Le travail sur la traduction est aussi clinique que le reste. En fait, il est aussi important de pinailler sur un mot que de discuter des problèmes des gens.

A.É.: Tenir compte de la culture du patient, c’est bien. Mais n’y a-t-il pas un risque de réduire les patients et leurs troubles à leur culture? Et à quelle culture quand on sait qu’ils ont traversé plusieurs pays durant leur exil?

P.W.: Il faut parler de cultures au pluriel. Chacun est composé d’identités multiples. Les Belges aussi d’ailleurs! Je ne fais pas abstraction des cultures qui composent mes patients belges, comme leur religion, leur réalité économique, leur classe sociale… De plus, un traumatisme – comme l’exil ou un accident de voiture – entraîne lui-même de nouveaux éléments culturels dont il faut aussi tenir compte. Il engendre une métamorphose de l’identité. Les repères et la notion d’appartenance changent. Exemple: quelqu’un frappé par un esprit va se situer dans la famille des esprits. Notre objectif est d’aider nos patients à retrouver une culture humaine, familiale, sociale… Pour répondre à la première question, on a reproché, c’est vrai, un certain culturalisme à l’ethnopsychiatrie en France. Je n’ai pas reçu ce type de critiques ici. Je ne ramène jamais un traumatisme à une origine culturelle. Exemple avec la violence à l’égard des enfants. On me demande souvent si on peut l’imputer à certaines cultures. Ce à quoi je réponds: de quelle violence parle-t-on? Et qu’en est-il dans notre culture?

A.É.: Comment gérez-vous des pratiques sociales d’autres cultures qui vont à l’encontre, non pas de nos représentations, mais des droits humains, l’excision par exemple?

P.W.: Contrairement à ce que nous croyons, une tradition n’est pas rigide. J’essaye d’éviter toute européocentrisme dans mon point de vue. Quand je qualifie l’excision de tradition meurtrière, je considère ne pas tenir une posture européocentriste car cette pratique est également remise en cause dans de nombreux pays où elle se pratique encore.

A.É.: Comment vous êtes-vous formés et vous formez-vous encore aujourd’hui à l’ethnopsychiatrie?

P.W.: J’ai voyagé, je suis aussi issu d’une famille migrante. J’ai beaucoup travaillé à l’étranger, ce qui m’a permis de me rendre compte que certains traitements ne peuvent pas fonctionner car la conception de la maladie est différente. J’écoute les gens tout simplement car le patient connaît sa culture…

En savoir plus

EN SAVOIR PLUS :

– Le prochain dossier d’Alter Echos sera consacré aux liens entre norme et santé mentale.

– L’Altermedialab, 3ème édition, expérience originale de journalisme participatif & citoyen destinée à des personnes qui vivent des situations d’exclusion, a été réalisé avec le service de santé mentale Ulysse. Crée en 2003, Ulysse a pour objet l’accueil et la prise en charge globale des personnes exilées, en précarité de séjour et en souffrance psychologique, quels que soient leur pays d’origine, leurs appartenances et les raisons de leur exil. Présentation d’une série de productions journalistiques & écoute d’une émission radio coréalisées avec des personnes exilées en Belgique, le 29 septembre. Toutes les informations en suivant ce lien : Altermedialab #3, un autre horizon

– Lire aussi : «Exil, une vie sans souffrance est un leurre total», compte-rendu du midi-débat organisé par l’Agence Alter et Médecins du Monde autour de la problématique de la santé mentale des personnes exilées, 4 mai 2016, par Marinette Mormont.