Autour de la table: Céline Nieuwenhuys, secrétaire générale de la Fédération des services sociaux; Anne-Catherine Guio, chercheuse au Luxembourg Institute of Socio-Economic Research et experte sur les indicateurs de pauvreté; Philippe Defeyt, économiste à l’Institut pour le développement durable; et Laurence Noël, collaboratrice scientifique à l’Observatoire de la santé et du social.

Alter Échos: Pour la première question, on va essayer de voir large: la pauvreté, c’est quoi au fond? Être pauvre, cela veut dire quoi?

Anne-Catherine Guio: Il n’y a pas une définition de la pauvreté, puisqu’il existe une multitude de situations de pauvreté et qu’elles sont toutes différentes. Ce que l’on peut dire, c’est que la pauvreté est multidimensionnelle, c’est-à-dire qu’elle peut toucher à la fois au revenu, au logement, à la santé ou encore aux loisirs. Rappelons qu’une personne est pauvre lorsque son revenu et/ou son patrimoine et/ou ses conditions de vie ne lui permettent pas d’accéder convenablement à des besoins essentiels.

Céline Nieuwenhuys: La pauvreté conduit à de nombreuses situations de détresse: une sous-consommation, un isolement social, des conséquences sur la santé des gens, etc. La pauvreté est aussi un sentiment de honte, car les gens qui la subissent sont encore trop stigmatisés. Ce sentiment de honte est couplé à une invisibilisation, car ces personnes ne se montrent pas, ne parlent pas.

A.É.: S’il n’y a pas une définition de la pauvreté, comme le relève Anne-Catherine Guio, il est donc très difficile de quantifier le nombre de «pauvres» en Belgique et dans le monde…

Philippe Defeyt: Tout à fait. Tout dépend de l’indicateur que l’on retient. Et il en existe beaucoup, avec des méthodologies, des critères et des seuils différents. Parce que, finalement, c’est quoi être pauvre? C’est gagner moins de 1.500 euros ou moins de 1.200 euros? D’autant que deux personnes ayant le même revenu peuvent être dans des situations drastiquement différentes. L’une peut vivre avec son mari dans un logement social, dans une ville où les prix sont «bas», tandis que l’autre, une mère célibataire par exemple, habite dans une location du secteur privé à Bruxelles.

A.-C.G.: Pour ma part, je ne suis pas pour l’usage d’un seul indicateur, quand il est présenté comme permettant un comptage précis du nombre de pauvres. Tout simplement parce que les approches et les chiffres diffèrent. Il faut plutôt croiser les indicateurs pour tenter de comprendre les situations, les raisons et les conséquences, pour se rapprocher au plus près des réalités. Il existe un portefeuille d’indicateurs européens qui couvrent bon nombre de dimensions de la pauvreté (revenu, logement, santé, déprivation matérielle, exclusion) et qui combinent des mesures différentes (le pourcentage de personnes touchées, mais aussi la gravité de la pauvreté qu’ils vivent, la persistance dans le temps, la manière dont ils cumulent plusieurs problèmes, etc.). Il faut éviter une simplification à outrance au niveau politique ou médiatique.

A.É.: Quels sont les indicateurs les plus souvent diffusés et en quoi leur seule utilisation est-elle problématique?

A.-C.G.: Le taux de pauvreté monétaire par exemple. Celui-ci considère que tous les individus qui ont un revenu en dessous de 60% du revenu médian (seuil à 1.287 euros par mois pour un isolé) sont pauvres. Cet indicateur est relatif, c’est-à-dire que le seuil dépend du revenu médian des gens qui vivent dans ce pays. Ces indicateurs sont nécessaires, car on se sent «pauvre» par rapport à la société dans laquelle on vit, mais ça peut être aussi dangereux en cas de crise. Ainsi, si une grande proportion de la population perçoit moins de revenus, le revenu médian baisse automatiquement, et donc le taux de pauvreté n’augmente pas nécessairement, il peut même baisser. Autre élément, si les prix augmentent, mais que les revenus n’augmentent pas en conséquence, comme c’est le cas aujourd’hui, l’évolution du taux de pauvreté ne permettra pas de mesurer la baisse du pouvoir d’achat. Il y a d’autres indicateurs qui «corrigent» cela et qu’il vaut mieux utiliser en cas de crise ou d’inflation: on fige le seuil durant quelques années et on y applique le taux d’inflation (on parle d’un taux ancré dans le temps). Ou alors on ne prend plus le revenu comme critère, mais plutôt le niveau de privation des personnes (leur manque de nourriture, de loisirs, d’équipements, leur difficulté à se chauffer, etc.). Ces indicateurs ont d’autres faiblesses dans d’autres circonstances. Tout cela pour dire qu’il faut une lecture combinée et critique des indicateurs, et ne pas être trop rapide dans leur interprétation.

P.D.: En ce qui concerne les indicateurs relatifs, ils sont aussi aveugles sur les différences de niveau de vie (par exemple, accès ou pas à un logement social ou au tarif social pour l’énergie). On peut ajouter qu’ils ont tendance à exclure les personnes qui vivent en collectivité ou en communauté – résidences étudiantes, maisons de retraite, casernes, prisons, etc. – et prennent mal en compte une série de revenus (revenus du travail au noir par exemple).

Laurence Noël: Selon moi, ces indicateurs sont nécessaires, mais prennent trop de place dans les débats et les politiques autour de la pauvreté. On oublie toujours qu’un indicateur statistique, c’est une estimation, mais pas strictement «la réalité». Je crois qu’il est nécessaire de s’intéresser également aux indicateurs subjectifs et par ailleurs de réaliser des enquêtes qualitatives qui demandent aux ménages s’ils se sentent pauvres. Car si on ne tient pas compte de l’avis des gens, toute une partie de la pauvreté disparaît et est invisibilisée. On peut par exemple penser à des personnes qui se trouvent juste au-dessus du seuil de pauvreté ou n’arrivent pas à mettre de l’argent de côté, etc. De plus, les indicateurs sont souvent très statiques alors que nos analyses montrent de profondes variations de statuts dans les parcours des personnes. Être en pauvreté ou en précarité, ce n’est pas binaire, ce n’est pas être «in» ou «out». Car les situations des personnes changent souvent.

A.É.: Il est donc essentiel de coupler tous ces indicateurs, de connaître les forces et les faiblesses de chacun pour s’approcher au plus près de la réalité de ce phénomène. Pour revenir au début du débat, est-il difficile de lutter contre un phénomène que l’on n’arrive pas à définir, à quantifier, parfois invisible et dont on ne connaît pas tout?

A.-C.G.: Aujourd’hui, il n’y a aucune excuse à l’inactivité politique. Pourquoi? Car, que ce soit au niveau belge ou européen, les autorités ont toutes les informations entre les mains. Il existe des centaines d’études, de rapports, d’indicateurs qui sont révisés chaque année. La plupart des dimensions de la pauvreté sont aujourd’hui connues et reconnues par le monde scientifique.

Lutte contre la pauvreté et système

A.É.: Comment jugez-vous l’action du monde politique actuel? Quelle est la philosophie belge de lutte contre la pauvreté?

P.D.: Sans ambition ni volonté suffisante, sans vision à 360°, sans diagnostic satisfaisant ni pertinent… Elle est réparatrice plutôt que préventive, trop axée sur la lutte contre la précarité et pas assez contre les inégalités de toutes natures.

C.N.: L’action du monde politique belge se situe souvent, tous partis confondus, dans une logique de compensation des effets de la pauvreté. Pour construire des réponses qui permettent de réduire les inégalités, il faut en effet le concours de l’ensemble des compétences des gouvernements. Or, rien que le fait d’avoir un ministre de l’Intégration sociale est révélateur de la manière dont on considère ces personnes comme un groupe à part. La pauvreté concerne l’ensemble de la population. Le dernier plan de lutte contre la pauvreté souhaite désormais lutter aussi contre les inégalités. Il faudra voir si cette ambition est réellement suivie d’actions. Dans ce sens, il faudra également établir un plan pour lutter contre la concentration des richesses.

L.N.: Les politiques de lutte contre la pauvreté ont fortement évolué depuis la création de la sécurité sociale. Selon moi, il y a tout de même une prise de conscience de la précarité et des inégalités. C’est manifeste si on observe certaines mesures Covid et les dispositifs mis en place pour éviter la grande catastrophe. En revanche, il est difficile de prendre la mesure de ce qui se passe actuellement avec la crise énergétique, de réagir assez vite et d’obtenir des accords au fédéral. Il faut ajouter aussi que les différences régionales se creusent de plus en plus.

AÉ: Comment jugez-vous l’action associative dans cette lutte?

C.N.: Elle est difficile puisqu’il y a de moins en moins de solutions à proposer aux gens. Par exemple, sur la question du logement à Bruxelles, les associations ne savent plus quoi faire du nombre croissant de personnes qui s’adressent à elles. Pour les travailleurs sociaux, cette situation est très difficile à gérer. Vous imaginez à quel point il est difficile de dire à une personne précaire: «Désolé, on ne peut rien faire pour vous.» Pour autant, elles restent indispensables. Mais aujourd’hui, leur rôle a profondément changé. Pourquoi? Parce qu’il est de plus en plus difficile d’avoir accès aux services publics ou aux aides sociales. La digitalisation a complexifié l’accès aux droits et la crise du Covid a empiré la situation. Du coup, le rôle social des associations – être proche des gens et prendre le temps – se substitue à un travail d’accompagnement administratif.

L.N.: À tout cela s’ajoute une précarisation des travailleurs sociaux. Ils sont mal payés, leur travail est dur et de plus en plus fastidieux. Ils se retrouvent pris dans la complexité des modalités d’accès aux droits et leurs marges de manœuvre sont limitées. Enfin, il y a quelque chose de l’ordre de l’autojustification. Les associations doivent toujours justifier leur utilité: pour trouver des subsides, se battre pour pérenniser leur activité. C’est très complexe et ça leur fait perdre pas mal de temps.

A.É.: Pensez-vous que la pauvreté soit un phénomène intrinsèquement lié à notre système économique, et donc au capitalisme néolibéral?

P.D.: La pauvreté et l’exploitation d’une partie de la population ont fait partie de toutes les sociétés depuis toujours. Je connais peu d’études qui essaient d’expliquer ce qui ressemble à une fatalité… Ensuite, il faut préciser que le capitalisme a permis pendant longtemps de réduire le nombre de pauvres à l’échelle mondiale. Aujourd’hui, c’est évidemment en train de changer. Mais cela est lié à un développement politique du capitalisme, avec la flexibilisation du droit du travail, une sécurité sociale moins importante, etc.

A.É.: C’est le capitalisme lui-même ou justement l’encadrement du capitalisme via la sécurité sociale, le droit du travail… et finalement l’État interventionniste qui ont permis de limiter la pauvreté?

P.D.: Ce sont les deux, selon moi. Mais par exemple, en Asie, c’est clairement l’ouverture du marché à une plus grande liberté économique qui a permis, dans un premier temps en tout cas, de limiter la pauvreté.

A.-C.G.: Je serais tentée de retourner la question: le capitalisme tel que nous le connaissons aujourd’hui a-t-il intérêt à investir dans la lutte contre la pauvreté, dans l’accès aux services de base. Eh bien oui, toutes les études sur le sujet le montrent. Donner à tous accès à un logement, à la santé, à l’éducation, à l’alimentation de qualité, à une vie sociale (et donc à une paix sociale), c’est un investissement profitable, car son coût est inférieur aux bénéfices, dans une logique purement économique. Le problème, c’est l’horizon temporel. Il faut accepter d’investir à long terme.

Inégalités et solutions

A.É.: Pour ouvrir ce dernier chapitre, une petite question: doit-on lutter contre les inégalités pour réduire la pauvreté ou ces deux objectifs sont-ils distincts l’un de l’autre?

C.N.: Pour moi, la réponse est dans la question. Pour avoir davantage de recettes, des revenus plus équitables, et donc pour lutter contre la pauvreté, il faut forcément une meilleure répartition des richesses et lutter contre les inégalités. Cela me semble évident. Cela a été montré dans de nombreuses études.

A.-C.G.: Tout dépend du système de sécurité sociale. Selon moi, il faut qu’il y ait une meilleure redistribution. Mais le véritable enjeu aujourd’hui est de s’attaquer aux bas revenus et aux inégalités d’accès à la santé, au logement, à l’accomplissement de soi.

A.É.: Si vous deviez choisir UNE politique pour lutter contre la pauvreté, ce serait laquelle?

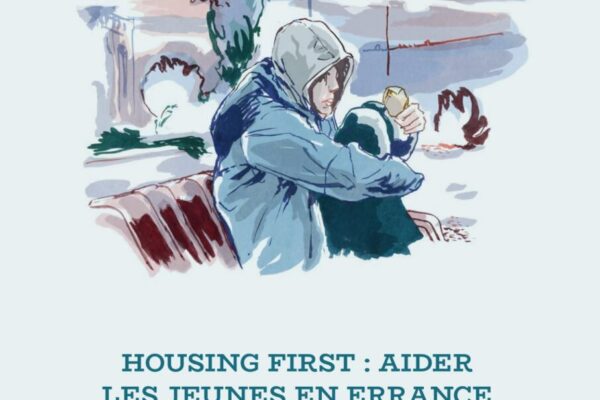

P.D.: Il faut mettre le paquet sur le logement. On résoudra déjà une grande partie du problème: construire des logements publics (sociaux et autres), rénover à fond, limiter les factures d’énergie, etc.

L.N.: Entièrement d’accord. Il serait intéressant aussi de supprimer le statut de cohabitant pour l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, le chômage, le revenu d’intégration… C’est une mesure qui permet de simplifier les procédures administratives récurrentes de contrôle – avec pour corollaire la vérification régulière de la composition de ménage et de résidence – responsables de fermeture de droits. Et puis, c’est une mesure qui agit directement sur le revenu des personnes individuellement! En plus, on agit sur le logement, puisque cela permet de cohabiter sereinement. Enfin, on agit sur les droits des femmes qui pourraient pour certaines se sortir de situations de précarité continue. Ce taux cohabitant est in fine fort sexiste.

A.-C.G.: Également d’accord sur le logement. Il faudrait aussi s’intéresser fortement à l’école pour permettre à tous les enfants d’avoir accès à la santé, au sport, à la culture, etc. On pourrait aussi rendre les cantines gratuites.

C.N.: Une idée très facile à mettre en œuvre serait aussi d’obliger toutes les administrations publiques de proposer un service d’accueil de 8 h à 18 h pour toutes les personnes. Beaucoup d’entre elles peinent à trouver les réponses sur internet. Et pour l’hiver difficile qui approche, je pense qu’il serait intéressant de mettre en place des espaces collectifs chauffés pour que les personnes puissent limiter leur facture d’énergie et être au chaud la journée.

De la lutte contre la pauvreté à la lutte contre les inégalités : quelques-uns des instruments clefs à redécouvrir dans les archives d’Alter Échos

Les travaux de Thomas Piketty ont montré à quel point les revenus liés au capital (basés sur le patrimoine, l’héritage) croissent beaucoup plus vite que ceux liés aux salaires. En France, par exemple, les 10% des ménages les plus riches ont vu leur patrimoine augmenter de 47% entre 2004 et 2010 alors que celui des 10% les plus pauvres n’augmentait que de 9%. Alors, faut-il taxer autrement l’héritage ? C’est la question qu’Alter Échos s’est posée dans son dossier «Hériter. Dans la lignée des inégalités» (AÉ 499, décembre 2021). Une mesure qui est – très loin – de faire l’unanimité…

Renforcer la sécurité sociale ou mettre sur pied un dispositif d’allocation universelle pour lutter contre la la pauvreté et la désaliénation du travail? Le débat, lancé il y a plusieurs années déjà, est loin d’être clos. En 2015, Alter Échos faisait le point, dans une double interview du sociologue Mateo Alaluf et de l’économiste Philippe Defeyt («L’allocation universelle, une idée réaliste?» et «Allocation universelle: progrès ou régression sociale?», AÉ web, 04/09/2015 et 11/09/2015).

La lutte contre les inégalités passe par des services publics forts (enseignement, crèches, sécurité sociale…). La lutte contre la concurrence et la fraude fiscales permettrait de ramener dans le giron des États des sommes colossales. La fraude fiscale, ce sont 7 milliards d’euros par an selon la Banque nationale de Belgique, et 30 milliards selon John Crombez, l’ancien secrétaire d’État à la lutte contre la fraude fiscale et sociale – ce dernier chiffre équivaut au budget annuel de l’enseignement. Or, derrière la fraude fiscale, «il y a un processus de déshumanisation et d’exclusion des peuples», déclaraient les sociologues Monique Pinçon-Charlot et Michel Pinçon à Alter Échos: «Selon notre analyse, l’évasion fiscale va au-delà des tendances individuelles à la cupidité: elle est le fait d’une classe qui entend être aussi libre qu’un renard dans le poulailler de la planète sans contribuer à la solidarité.» (AÉ web, 23/10/2015) Des instruments existent pourtant pour colmater cette fuite, mais ils sont insuffisants (lire «La fuite: enquête sur la fraude fiscale en Belgique», juillet 2019, AÉ 475). Pour lutter contre la concurrence fiscale les pays du G7 se sont quant à eux engagés en juin 2021 sur l’objectif d’un taux d’impôt minimal mondial sur les sociétés d’«au moins 15%». Un petit pas qui pourrait ramener 10,5 milliards à la Belgique, selon l’Observatoire européen de la fiscalité («Taux mondial d’impôt sur les sociétés: ‘Nous sommes dans une dynamique intéressante’», Alter Échos web, 09-06-2021). Par M.M.

En savoir plus

«Céline Nieuwenhuys: ‘Il va falloir que quelqu’un de légitime siffle la fin de la récré’», Alter Échos, 02-04-2021, Julien Winkel

«Céline Nieuwenhuys: ‘Les questions sociales passent en dernier!’», Alter Échos n° 484, mai 2020, Cédric Vallet et Julien Winkel.

«En dix ans, les plus fragiles se sont encore fragilisés» Interview croisée de Bernard De Vos, délégué général aux Droits de l’enfant et Anne-Catherine Guio, économiste. Deux regards complémentaires sur la pauvreté infantile, Alter Échos n° 479, décembre 2019, Cédric Vallet.