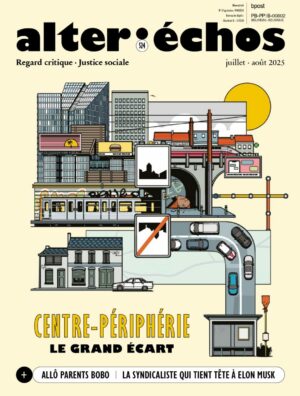

C’est une histoire vieille comme le monde, du moins depuis que les villes existent: que vous grandissiez au sein de celles-ci ou bien à la campagne, en périphérie ou en plein milieu de ce que nos voisins d’outre-Quiévrain appellent poliment «les territoires», votre réalité ne sera pas la même.

Ainsi, grandir dans des zones en déclin économique peut induire un sentiment de délaissement et de ressentiment à l’égard des partis politiques traditionnels. Le fait d’«avoir perdu», couplé au fait de vivre proche de zones prospères, engendre un sentiment de déprivation et un ressentiment lié au fait de «savoir qu’on est en déclin, mais que d’autres ne le sont pas», nous explique Émilie Van Haute, professeure à SciencePo ULB et chercheuse au Cevipol dans une interview (lire «On observe une polarisation affective plus forte dans les zones en déclin économique»).

«Avoir perdu», c’est aussi avoir le sentiment de se trouver loin de tout, de ne pas avoir accès à des services ou à des personnes indispensables, comme les médecins, et de devoir rouler des dizaines de kilomètres pour en trouver un (voir «Recherche médecin de campagne»).

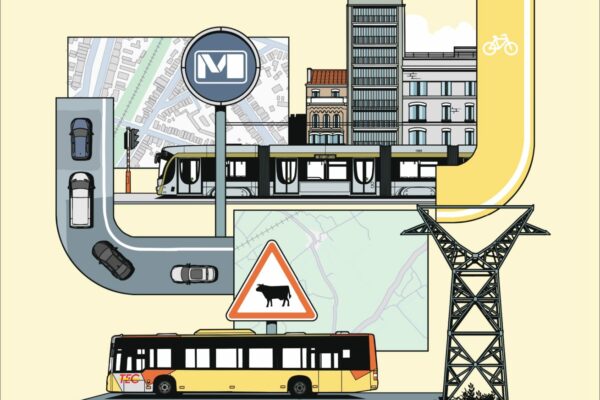

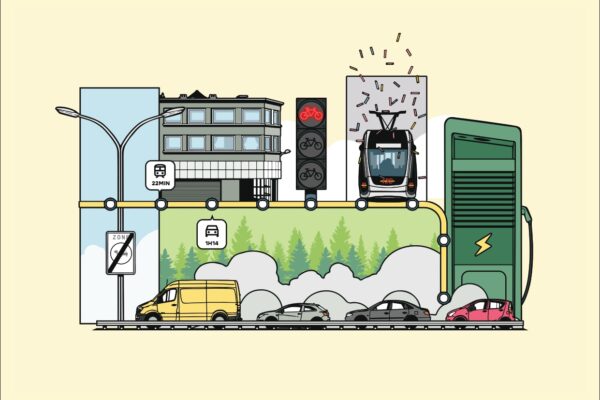

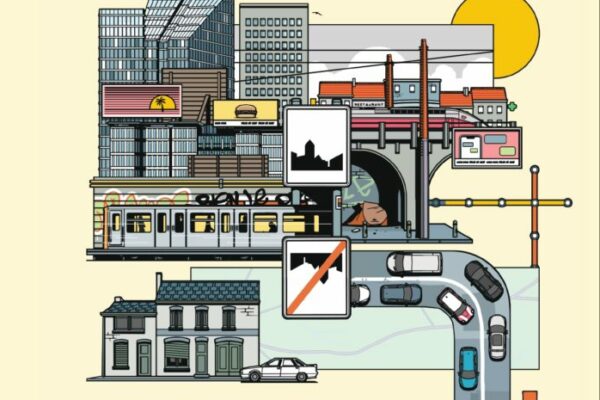

À parler de se déplacer, le tram de Liège a vu ses extensions vers les communes voisines être supprimées. Ces zones non connectées passent à côté d’un levier socio-économique pourtant nécessaire, tandis que des collectifs citoyens dénoncent les conséquences du redéploiement des lignes de bus sur des usagers dépourvus d’autres alternatives, en particulier dans les quartiers plus précarisés (voir «Mobilité urbaine: douche froide pour la Cité ardente»).

Si, pour Liège, ce sont les communes périphériques à la ville qui ont vu un levier socio-économique potentiel disparaître, en Belgique, ce sont plutôt les centres des grandes villes qui concentrent le plus de précarité, alors que les périphéries, elles, sont en général largement plus prospères. Un phénomène typiquement belge… (voir «Les grandes villes belges, ces îlots de précarité»).

Enfin, grandir en campagne quand on est queer et racisé(e), ce n’est pas une sinécure. Isolement, discriminations, manque de représentations et difficultés d’accès à des structures communautaires, ces jeunes campagnards peuvent avoir l’impression d’être l’aiguille dans la botte de foin (voir «Grandir en campagne: récit d’une jeunesse rurale queer et racisée»).

Dossier illustré par Julien Kremer