En 2016, Isabelle plantait sa tente dans un recoin du bois de la Cambre après avoir décampé du Samusocial. Elle s’y était sentie «comme un rat d’égout», déplorant les problèmes d’hygiène, de chauffage, d’alimentation, d’alcool et de drogues, ou encore les vols et violences. «Comme des moutons, on devait dire oui à tout au risque de dormir dehors», expliquait-elle aussi dans nos pages («Femmes sans abri: les griffes de la nuit», AÉ n°476, septembre 2019). Depuis lors, le New Samusocial s’est engagé à améliorer la qualité de son hébergement (Lire «Sébastien Roy: ‘L’urgence, c’est le premier maillon de l’insertion’», AÉ n°487, octobre 2020). Un processus précipité par le Covid-19, qui a mis un terme aux grands dortoirs propices aux épidémies – punaises comprises –, permis l’ouverture de deux centres abritant chacun 75 femmes seules, ainsi qu’un accueil 24 h/24 – auparavant les personnes hébergées étaient «mises à la porte» chaque matin sans assurance de retrouver leur lit le soir suivant. «C’est vrai que c’est beaucoup plus cool aujourd’hui», lâche cette autre dame, tout juste 68 ans, qui fréquente l’institution par intermittence depuis 2015 et rencontrée il y a peu dans le centre pour femmes qui a pris ses quartiers dans une ancienne maison de repos à Molenbeek. «Je ne sais pas si c’est tellement dû à la séparation entre hommes et femmes ou plutôt au fait qu’avant, on était très nombreuses dans les chambres, alors qu’ici nous sommes à deux ou trois…», réfléchit-elle, reconnaissante pour l’accueil qui lui est réservé, même si elle dit «avoir un peu honte d’être là à nouveau.»

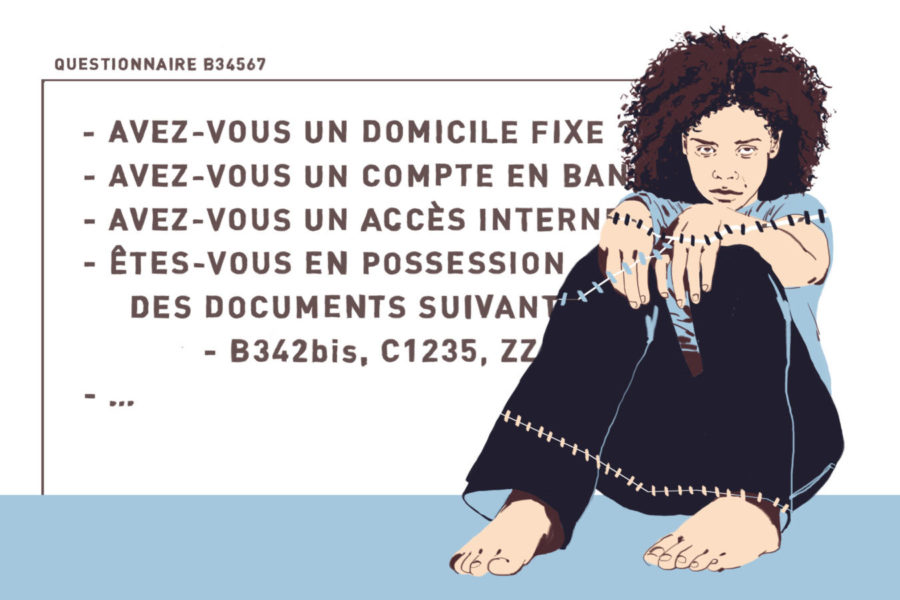

Propreté, horaires, vie en communauté et promiscuité, règlements d’ordre intérieur contraignants, manque de place pour les couples ou pour un chien… les raisons de ne pas passer le seuil ou de quitter un service sont connues. Elles concernent les hommes comme les femmes. Pourtant, ces dernières tardent plus que les hommes à demander de l’aide, épuisant parfois pendant plusieurs années les ressources de leur réseau familial ou amical. «Les hommes préfèrent se rendre dans un service social que dans leur réseau, car cela leur coûte plus de demander de l’aide à un ami, décrypte Marjorie Lelubre, chercheuse au Forum-Bruxelles contre les inégalités. Les femmes, c’est l’inverse, surtout quand elles ont des enfants: elles ne veulent pas les traîner dans les services d’urgence ou en rue. Elles ont peur, aussi, de se manifester auprès des services sociaux par crainte que leur enfant soit placé.»

Pour Ariane Dierickx, directrice de l’asbl l’Ilot, l’explication est aussi à chercher du côté des services eux-mêmes, qui seraient inadéquats: «Les femmes ont des stratégies d’évitement des espaces où elles vont retrouver des situations de violences.» Une hypothèse que formule aussi Lise Meunier, médecin hépatologue (Réseau Hépatite C et hôpital Saint-Pierre), évoquant le secteur bas seuil «assuétudes», dont les structures sont également bourrées d’hommes – à titre d’exemple, les portes de l’asbl Transit sont franchies par 10% de femmes alors que ces dernières sont nombreuses à être touchées par le travail de rue de l’association. «C’est probablement parce que les conditions d’accueil ne répondent pas à leurs besoins», estime-t-elle, avant de glisser: «Toi-même, en tant que femme, tu n’es pas toujours complètement à l’aise dans ces espaces communautaires…»

La présence majoritaire d’hommes dans les structures mixtes crée de l’insécurité. Elle réveille chez les femmes des fantômes du passé et les confronte à leurs oppresseurs du présent – un agresseur, un dealer, un mac. «Dans un hébergement mixte, les femmes sont toujours sur le qui-vive, confirme Valentine Calisto, coordinatrice du centre de Molenbeek. Tandis qu’entre femmes, elles retrouvent un sentiment de sécurité transitoire qui leur permet de reconstruire un projet.»

Violences en tous genres

De nombreuses études l’attestent: la violence est omniprésente dans la vie des femmes sans abri1. La violence, elles la rencontrent en rue – «Moi, je n’oserais jamais dormir dans la rue par peur de l’agression. D’ailleurs quand je suis arrivée ici, des hommes m’ont proposé d’aller faire du sexe dans leur voiture. Heureusement, le gardien est sorti…», illustre cette dame hébergée à Molenbeek. Mais, pour la plupart, elles y ont été confrontées bien avant la perte de leur logement. Bien sûr, «on constate tant chez les hommes que chez les femmes des ruptures familiales et des souffrances multiples, et ces relations violentes se rejouent en rue», rappelle Mauro Almeida, travailleur de rue au grand-duché de Luxembourg et auteur d’un ouvrage sur le sans-abrisme féminin2. Mais là où les femmes ont la primauté, c’est dans les violences de genre qu’elles ont essuyées dès l’enfance ou à l’âge adulte: violences sexuelles (viol, inceste, excision), conjugales, mariages forcés, agressions liées à l’activité prostitutionnelle. «Ici, elles ont toutes vécu une de ces problématiques», relève Valentine Calisto.

«Nous sommes un secteur où il y a une très forte réflexion sur les questions de domination, notamment en termes de classe. Mais celles liées au patriarcat remontent peu à la surface.» Ariane Dierickx, directrice de l’asbl l’Îlot

Cette violence justifie souvent un accès prioritaire pour les femmes à l’hébergement, mais elle peinerait pourtant à être réellement prise en charge, selon Ariane Dierickx, qui observe chez les travailleurs du social des «des traces de paternalisme qui entravent le travail d’émancipation des femmes»: «Nous sommes un secteur où il y a une très forte réflexion sur les questions de domination, notamment en termes de classe. Mais celles liées au patriarcat remontent peu à la surface. C’est pourtant un des éléments qui explique que les femmes restent peu de temps dans les structures: elles y sont mal à l’aise et sont souvent incapables d’expliquer pourquoi.» Et de prôner une formation sur les questions de genre à destination des travailleurs du social de même qu’un rapprochement de ce secteur avec les mouvements féministes.

Même son de cloche du côté de Josiane Coruzzi, directrice de l’asbl Solidarité Femmes et Refuge pour femmes battues, un dispositif spécifique qui accueille 24 femmes afin de les faire sortir de la spirale de la violence et qui dispense des formations sur ces questions. «Une des violences institutionnelles les plus problématiques à l’égard de ces femmes consiste, en tant que travailleur social, à prendre la place du dominant», affirme-t-elle. Une domination qui peut s’exprimer par le biais de la posture du «sauveur» indispensable à la survie de la «victime» ou par le fait que, dans certaines institutions généralistes – des maisons d’accueil par exemple –, «on a tendance à resserrer la vis quand les femmes semblent ‘difficiles’». C’est le comportement inverse qu’il faudrait adopter, continue-t-elle, à savoir (ré)apprendre à ces femmes «à ne pas être d’accord et à reprendre du pouvoir» car elles ont été infantilisées par les hommes, elles ont «pris l’habitude de se subordonner et de faire plaisir, appris à se taire et à être constamment en échec. La violence conjugale, cela peut arriver à toutes, et, si cela m’arrivait, j’aimerais qu’on me traite comme une adulte».

Usagères de drogues: le double stigmate

Les femmes en situation irrégulière sont dans l’angle mort de la prise en charge des violences. Elles sont bien hébergées de manière prioritaire par le Samusocial si la situation de violence est connue, mais demeurent, dans l’ensemble, exclues des dispositifs spécifiques. «Une réelle mise en danger dont l’État est responsable», déplore Josiane Coruzzi.

Autre public largement discriminé: les usagères de drogues, dont les trajectoires de vie sont pourtant elles aussi ponctuées de traumatismes et de violences. Des violences plus nombreuses que celles vécues par la population générale; plus nombreuses, aussi, que celles subies par les hommes usagers de drogues, précise une étude sur «la prise en charge des violences chez les usagères de substances psychoactives»3 réalisée en 2016 dans quatre capitales européennes.

L’addiction – aux substances illégales comme aux médicaments – se révèle souvent être une béquille pour faire face à ces violences. La prise en charge de ces dernières, condition de réussite du suivi thérapeutique, n’est pourtant pas inscrite dans les projets des structures propres à ces publics, constate cette même étude. «Aujourd’hui, on ne se donne pas le mandat d’aborder ces questions, confirme Laetitia Peeters, psychologue à l’asbl Transit. Si on nous en parle, qu’est-ce qu’on doit faire avec ça? Ce n’est pas notre cœur de métier et nous nous sentons un peu démunis.» Le travail à la demande et selon le rythme de l’usager, propre à ce secteur, «nous pousse peut-être parfois à louper le coche», ajoute Lise Meunier, qui souligne la «nécessité de pouvoir entrouvrir des portes sur le sujet».

Quant à un possible relais par des institutions partenaires, il n’est pas toujours aisé à mettre en place. La raison? La stigmatisation dont ces femmes sont l’objet. «Notre public féminin n’est pas toujours très bien accueilli dans des services généralistes, regrette Laetitia Peeters. Les femmes consommatrices ont auprès de beaucoup de travailleurs sociaux un capital sympathie beaucoup plus faible, confirme Mauro Almeida. Une femme en rue et toxicomane chamboule toutes les représentations que l’on peut avoir d’une femme. Avec la consommation, l’idée d’un corps sain explose et il y a aussi ce préjugé selon lequel on ne peut pas leur faire confiance car elles feraient des choses moralement contestables.»

Des représentations intégrées par les usagères elles-mêmes – de même que par leurs homologues masculins qui tendent à les considérer comme «des déchets» – et qui sont encore plus virulentes si elles sont enceintes ou mères de famille – «L’idée qu’une femme usagère de drogue ne peut pas être une bonne mère est encore très ancrée», rappelle Laetitia Peeters. En conséquence, les femmes avec des problématiques d’assuétudes n’ont pas le même accès aux ressources destinées à la population générale. «Souvent, dans ces services, on entend: le problème de cette personne, c’est la consommation. La question des produits fait hyper peur. Le produit, il est là, bien sûr. Mais ce n’est pas lui, le souci…», explicite Lise Meunier.

Femmes en priorité, hommes discriminés?

Que la vague #Me Too y soit pour quelque chose ou pas, ici on s’interroge, là on se forme. Pour créer du lien et déconstruire les préjugés, Lise Meunier et Laetitia Peeters ont pris l’initiative de mettre sur pied un groupe de travail «femmes et précarité» en collaboration avec la Fedito Bruxelles. «L’offre est aujourd’hui très spécialisée. C’était donc assez logique de se mettre en réseau autour de ces questions. C’est même assez étrange que cela se fasse si tard, alors que tout cela traverse l’actualité depuis plusieurs années…», commentent-elles.

À la maison d’accueil Montfort à Jette, les éducatrices ont été formées sur «le processus de domination conjugale» et un subside de la Cocof a fourni un mi-temps consacré à l’accueil de victimes de violences conjugales et intrafamiliales. «C’est à partir de ce moment-là que nous avons commencé à travailler avec cette perspective genrée», se remémorent Lorena Arancibia et Sarah Ben-Amar, éducatrices spécialisées, qui estiment que 70-80% de leur public auraient subi des violences conjugales ou intrafamiliales – combinées à d’autres problématiques comme la perte de logement, l’endettement, les assuétudes. «Nous restons une maison généraliste. La porte d’entrée, c’est la perte de logement, détaillent-elles. On n’aborde donc pas d’emblée ce sujet. Mais les femmes savent qu’on a développé un volet d’accompagnement lié à ces questions. On les laisse venir quand elles se sentent prêtes.» Les activités de la maison ont aussi été repensées au regard de cette problématique: séances de sensibilisation sur les violences conjugales et la sexualité – «ces séances ne sont pas forcément évidentes pour elles. Il n’est pas rare que certaines la quittent car c’est trop douloureux. Mais s’il y a souvent une réticence au début, en général elles sont contentes car elles obtiennent des réponses à leurs questions» –, ateliers «bien-être» (relooking, marche nordique, yoga, massage), groupe de parole «50 nuances de sexe» – les femmes y «partagent leur vécu, se donnent des conseils et se révoltent…»

«L’offre est aujourd’hui très spécialisée. C’était donc assez logique de se mettre en réseau autour de ces questions. C’est même assez étrange que cela se fasse si tard, alors que tout cela traverse l’actualité depuis plusieurs années…» Lise Meunier (Réseau Hépatite C, Hôpital Saint-Pierre) et Laetitia Peeters (Asbl Transit)

Séances «bien-être» et espaces de parole: au risque d’être étiquetées d’«activités pour femmes», ces initiatives semblent porter leurs fruits chez les personnes qui les fréquentent. Chez Transit, Laetitia anime depuis trois ans un «espace femmes», quelques heures d’entre-soi au cours desquelles les carapaces peuvent tomber et les corps, mis à mal par la précarité, être bichonnés pour retrouver un peu d’amour-propre. Le travail communautaire induit une proximité et une sororité bénéfiques à la relation de confiance, note-t-elle, tout en soulignant l’importance «de ne pas leur imposer une vision toute faite de ce qu’une femme devrait être et de ne pas nier non plus les besoins des hommes en matière d’estime de soi». Du côté de l’Îlot, on mise sur la création d’un centre de jour où les femmes pourront venir se ressourcer et déposer une parole libre. «Si prendre la parole est en général plus compliqué pour les femmes, cela l’est encore plus pour les femmes en situation d’exclusion», soutient Ariane Dierickx. Une parole encore trop peu prise en compte dans le secteur, qui pourrait pourtant aider à repenser les projets des structures, car, comme le dit justement Mauro Almeida, «dépasser les rapports de domination, c’est aussi écouter ces femmes et leur laisser le choix. Il faut leur faire comprendre que leur parole a de la valeur. Tout le reste, ce n’est que de l’interprétation».

Face aux violences rencontrées par les femmes en grande précarité, additionnées à des problématiques multiples – santé mentale, addictions, droit de séjour… –, beaucoup de questions restent en suspens. À celle de savoir si l’abandon de la mixité est LA solution, les réponses fusent mais demeurent teintées d’incertitudes. «En mettant ces femmes toujours à l’écart, est-ce qu’on ne risque pas de renforcer chez elles cette image de l’homme ‘prédateur’?», s’interroge Marjorie Lelubre. «Bien sûr, on peut aussi se demander s’il est bon pour un jeune de 18 ans de baigner dans un milieu de sans-abri chronicisés. Faut-il séparer ou rassembler tout le monde? La question se pose. Pour les femmes en tout cas, c’est un bon choix», suggère Valentine Calisto.

Une petite dernière pour la route… Les hommes dans tout cela ne risquent-ils pas de se sentir bernés par cette attention croissante envers le public féminin? Ils exprimeraient en tout cas de plus en plus leur frustration par rapport aux «passe-droits» des femmes alors qu’ils sont, dans certains cas, bien plus vulnérables que ces dernières, selon les dires de Valentine Calisto: «Si on ne laissait la priorité qu’aux femmes et aux familles, il n’y aurait en effet plus de place pour les hommes…» «Aujourd’hui, dans certaines situations, le système favorise les femmes parce qu’elles sont des femmes – notamment quand elles ont des enfants –, dans d’autres cela va les desservir. Dans un secteur qui a tellement peu de moyens, c’est aussi normal de prendre en compte la majorité: les hommes…», estime Marjorie Lelubre en guise de conclusion.

1. Lire notamment «Femmes et enfants en errance, le sans-abrisme au féminin. Recherche-action sur le parcours des femmes avec enfants au sein de trois structures d’accueil en Wallonie et à Bruxelles.» Fondation Roi Baudouin, décembre 2016, Patrick Italiano, avec la collaboration d’Ulya Kuçukyildiz.

2. (L)armes d’errance, Habiter la rue au féminin, Transitions sociales et résistances, Éditions Academia, mars 2020, Mauro Almeida Cabral, 174 pages. Lire son interview par Manon Legrand dans l’Alter Echos n°485, juillet 2020.

3. «Améliorer la prise en charge des violences subies par les femmes usagères de substances psychoactives.» Consultation de professionnels menée en septembre et octobre 2015 dans quarte villes d’Europe: Paris, Rome, Madrid et Lisbonne, Thérèse Benoit et Marie Jauffret-Roustide, Conseil de l’Europe, mars 2016.

En savoir plus

«Femmes sans abri: les griffes de la nuit», Alter Echos n° 476, septembre 2019, par Marinette Mormont.

«Sans-abrisme et féminisme: des enjeux à croiser», Alter Echos web, 29 mars 2018, Manon Legrand.

«Un toit pour tous. Et pour toujours», Alter Echos Hors-série, septembre 2020.