Alter Échos: Vous avez pris la direction du Samusocial il y a quelques mois. Comment décririez-vous votre expérience à la tête de l’institution jusqu’à présent?

Sarah de Liamchine: J’ai été très impressionnée, pour être honnête. J’ai réalisé à quel point la structure était bien plus vaste que ce que le grand public imagine. Le Samusocial fait partie du paysage associatif bruxellois, presque comme une ONG familière, mais peu de gens mesurent réellement son ampleur. Ce qui m’a particulièrement marquée, c’est le volume de personnes accueillies chaque jour, la diversité des parcours de vie, et le professionnalisme des équipes. J’ai aussi été frappée par la variété des dispositifs, du point de vue tant des publics que des modes d’intervention. J’ai encore le sentiment d’être en train de m’imprégner de l’ensemble, mais mes premières impressions tiennent en deux mots: humilité et, je crois, une réelle forme de respect.

Le Samusocial fait partie du paysage associatif bruxellois, presque comme une ONG familière, mais peu de gens mesurent réellement son ampleur. Ce qui m’a particulièrement marquée, c’est le volume de personnes accueillies chaque jour, la diversité des parcours de vie, et le professionnalisme des équipes.

AÉ: Vous venez de l’éducation permanente. En quoi cette expérience vous apporte-t-elle un regard particulier face à l’urgence?

SdL: Oui, c’est une temporalité totalement différente. J’ai voulu quitter l’éducation permanente, où j’avais travaillé depuis le début de ma carrière, non pas parce que je n’y croyais plus, mais parce que ce qui me préoccupait chaque matin, c’était la dégradation des conditions de vie pour un nombre croissant de personnes. Je reste convaincue que l’éducation permanente est essentielle, mais elle se situe à un autre niveau du combat. Ce parcours m’a donné une compréhension fine des mécanismes globaux – sécurité sociale, droits sociaux, migrations, droits des femmes – qui, malgré la diversité des situations individuelles, conduisent certaines personnes à la rue. Cela m’amène à ne pas voir uniquement des personnes à mettre à l’abri, mais des personnes dont il faut soutenir la reconquête des droits. Cela dit, le Samusocial reste avant tout un acteur de l’urgence: il faut reconnaître les limites de ce qu’on peut faire en matière de réinsertion au sens large. Mais nous avons malgré tout des missions qui vont dans ce sens, et j’y tiens beaucoup. Car si notre travail consiste à accueillir chaque jour 2.000 personnes pour les remettre dehors quelques jours ou quelques mois avant de les revoir, cela n’a pas vraiment de sens.

AÉ: Si vous deviez dégager une priorité immédiate – éventuellement en lien avec un public particulier – laquelle serait-elle?

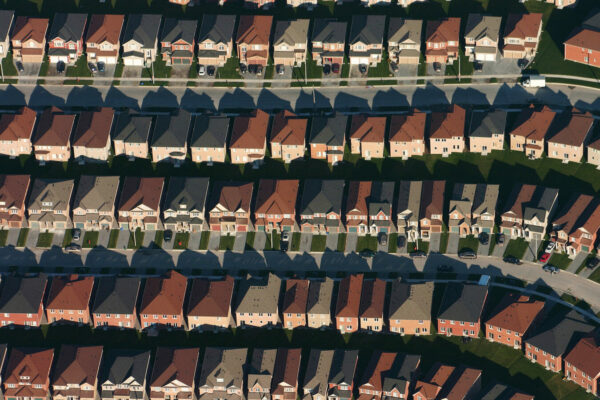

SdL: En 2025, nous avons lancé une campagne pour rendre visibles les réalités vécues par les enfants et les familles. Comme nous sommes l’un des principaux acteurs d’hébergement pour ce public dans le secteur du sans-abrisme, nous avons une vision précise des facteurs qui les amènent jusqu’à nos centres. À Bruxelles, deux enjeux majeurs se dégagent. Le premier concerne la perte de droits liée aux violences intrafamiliales. Beaucoup de femmes doivent fuir en urgence leur domicile avec leurs enfants, sans ressources immédiates, ou en risquant de perdre certaines allocations à cause du départ précipité. La question est donc: comment les protéger pour qu’elles conservent leurs droits et ne basculent pas dans une grande précarité? Ces femmes ne devraient en réalité jamais se retrouver dans un centre d’accueil d’urgence pour familles. S’y ajoute la situation des femmes migrantes en procédure de régularisation: si elles quittent leur domicile, leur procédure s’interrompt. C’est une fragilisation extrême pour ces femmes et leurs enfants. Le second enjeu tient à la perte de logement et à l’impossibilité d’en retrouver un à prix accessible à Bruxelles. Nous devons non seulement refuser certaines familles – même si, heureusement, l’ouverture récente de plusieurs centaines de places par la Croix-Rouge et par le Samusocial réduit un peu cette pression –, mais nous avons surtout d’énormes difficultés à faire sortir des familles de nos centres faute de logements disponibles, même lorsqu’elles disposent d’un petit revenu.

Beaucoup de femmes doivent fuir en urgence leur domicile avec leurs enfants, sans ressources immédiates, ou en risquant de perdre certaines allocations à cause du départ précipité. La question est donc: comment les protéger pour qu’elles conservent leurs droits et ne basculent pas dans une grande précarité? Ces femmes ne devraient en réalité jamais se retrouver dans un centre d’accueil d’urgence pour familles.

AÉ: Et concernant les autres profils que vous accueillez, observez-vous également des évolutions dans les publics présents au Samusocial?

SdL: Ce qui est certain, c’est que chaque jour, on constate un déséquilibre flagrant: nous refusons bien plus d’hommes seuls que nous ne pouvons en accueillir. Autant, pour les familles, nous avons encore davantage de places que de refus; autant, pour les hommes seuls, la réalité est tout autre. Le nombre de demandes est très élevé, et nos capacités sont très limitées, puisque nos centres sont prioritairement orientés vers les familles et les femmes isolées. J’ai vraiment le sentiment qu’il y a une forme de normalisation du fait que de nombreux hommes seuls restent dans la rue. Parmi eux, on retrouve beaucoup de personnes en lien avec des parcours migratoires inachevés: des hommes qui n’ont pas été régularisés, qui n’ont pas eu accès à la protection internationale, ou qui sont sans papiers. Ils arrivent chez nous sans perspective de stabilisation durable. C’est une réalité qui persiste, qu’on le veuille ou non, et à laquelle la société semble s’être hélas habituée. On observe aussi autre chose: du fait de la pression sur les services sociaux et de santé – pression accentuée par l’absence de gouvernement bruxellois, mais qui s’inscrit dans une tendance plus ancienne –, on nous redirige de plus en plus de situations qui, à la base, ne relèvent pas du sans-abrisme. Faute d’une prise en charge adaptée ailleurs, ces personnes deviennent des sans-abri par défaut. C’est notamment le cas de nombreuses situations psychiatriques.

AÉ: Comment vous préparez-vous à 2026, une année dont on ne sait pas très bien à quoi s’attendre, entre les mesures annoncées, des moyens financiers qui stagnent ou diminuent, et des besoins qui, eux, continuent d’augmenter?

SdL: À titre personnel, j’essaie de garder l’énergie nécessaire pour tenir sur la distance. La course à pied est un bon moyen d’évacuer le stress. Sur le plan institutionnel, on essaie d’abord d’être lucides quant aux moyens dont nous disposerons. Certaines sources de financement sont plus stables que d’autres; pour 2026, les informations dont nous disposons ne sont pas catastrophiques, mais les budgets restent soit identiques, soit soumis à négociation pour toute augmentation. Pendant ce temps, les besoins, eux, continuent clairement de croître. On ne peut donc pas raisonner uniquement en termes de nombre de places supplémentaires. Nous travaillons davantage sur les parcours des personnes. Par exemple, je vous expliquais que nous avons du mal à faire sortir les familles de nos centres, faute de logements disponibles: nous devons donc renforcer nos liens avec les AIS, le logement public, bref, tout ce qui peut favoriser une sortie durable des centres. Le Samusocial n’a pas besoin de 2.000 places en plus l’an prochain. Ce dont il a besoin, c’est une amélioration réelle des sorties de rue. Avec les équipes, on s’interroge sur nos propres pratiques: comment mieux organiser l’accompagnement? Comment segmenter davantage les publics pour répondre plus finement aux besoins? Les personnes malades, celles qui ont des addictions, des troubles psychiatriques ou encore celles sans aucune situation administrative: ce sont des publics pour lesquels il faut mobiliser davantage de moyens pour espérer une stabilisation réelle. Les mesures qui entrent en vigueur en ce début d’année, que ce soit l’exclusion des chômeurs ou la baisse des activités de beaucoup de services qui agissent sur le volet social-santé, nous font craindre une augmentation de ces personnes en grande précarité.

Avec les équipes, on s’interroge sur nos propres pratiques: comment mieux organiser l’accompagnement? Comment segmenter davantage les publics pour répondre plus finement aux besoins?

AÉ: Vous évoquez les décisions politiques. Il y a notamment, côté fédéral, la réduction du Plan hiver. Comment un tel choix impacte-t-il concrètement votre action?

SdL: La suppression du plan grand froid par le fédéral, pour moi, n’est pas d’abord une question budgétaire. Certes, cela touche des services mis en place avec les CPAS depuis le Covid, mais la somme en jeu – environ 65.000 euros par ville concernée – montre bien que l’objectif n’était pas de réaliser une véritable économie. J’ai plutôt l’impression que certaines décisions répondent à une volonté d’envoyer des signaux politiques. Sur le terrain, ce montant ne va pas déterminer notre capacité à mettre 100 familles à l’abri du jour au lendemain. L’impact concret est limité. En revanche, le signal envoyé à la population est très fort: il laisse entendre que l’État fédéral ne considère plus comme un devoir le fait d’aider les citoyens à se mettre à l’abri en hiver, même via le soutien de quelques CPAS. C’est cela, selon moi, le véritable effet de la mesure: un impact culturel et symbolique beaucoup plus important que son impact financier.

AÉ: Et si l’on revient à Bruxelles: comment la crise actuelle vous atteint-elle? Vous disiez que les montants pour l’année à venir restent stables, mais pour travailler sur le long terme et sortir, au moins en partie, de la logique d’urgence – même si elle reste inhérente au sans-abrisme –, cette instabilité politique ne fragilise-t-elle pas vos projets, la pérennité des équipes et la capacité à planifier?

SdL: Oui, clairement. Au niveau fédéral, une partie des places que nous ouvrons dépend d’une subvention de Fedasil: c’est un financement fédéral qui transite par la Région avant d’être versé aux opérateurs (Brussels Deal). Et nous nous interrogeons beaucoup sur son avenir. Le fédéral continuera-t-il à soutenir Bruxelles pour l’hébergement des personnes en parcours migratoire? Les discours actuels ne sont pas rassurants. La ligne qui se dessine est plutôt celle d’un strict minimum – alors même que l’État est régulièrement condamné pour manquement. Autrement dit, même ce «minimum» n’est plus garanti. Cette incertitude est très lourde. Les seuls engagements que nous avons de la part des pouvoirs publics sont oraux, mais nous ne savons pas combien de places seront effectivement maintenues. Nous risquons d’être suspendus aux décisions pendant des semaines alors que les moyens attendus sont déjà en train d’être utilisés. Naviguer ainsi à l’aveugle, sans perspectives, est extrêmement difficile pour l’institution et pour les travailleurs. Il faut maintenir la motivation dans des conditions où personne ne sait de quoi demain sera fait. Et cela nourrit une certaine colère: nous ne gérons pas des parcs ou des bâtiments, nous accueillons des êtres humains. L’impression d’un manque de considération de la part des autorités est réelle, parce que notre cœur de métier consiste à assurer un accueil digne, et qu’on nous demande de le faire dans une incertitude permanente. Cette instabilité est devenue la norme – ce qui, en soi, est inquiétant. Une institution saine, face à un tel manque de perspectives et de moyens, aurait déjà fermé une partie de ses centres pour ne pas se mettre en danger.

L’impression d’un manque de considération de la part des autorités est réelle, parce que notre cœur de métier consiste à assurer un accueil digne, et qu’on nous demande de le faire dans une incertitude permanente.

En 2025, nous avons attendu du 1er juillet au 11 décembre avant de savoir que les moyens seraient libérés; ils ont finalement été versés le 24 décembre, nous mettant au bord de la cessation de paiement, y compris des salaires de nos 700 travailleurs et travailleuses. Les autorités connaissent les besoins et nous assurent que nous pouvons maintenir les centres ouverts. Malgré un dialogue constant, les moyens ne parviennent pas à être libérés dans un délai raisonnable. Nous devons alors avancer des millions d’euros, ce qui nous place dans des situations de trésorerie surréalistes. Nous sommes un acteur de l’urgence, mais nous aimerions pouvoir travailler dans des conditions de stabilité comparables à celles des autres secteurs. Et cette situation ne touche pas que le Samusocial.