Le Covid-19 affecte l’humain. Mais, comme la plupart des maladies infectieuses, il s’agit au départ d’une zoonose, à savoir une maladie d’origine animale, qui a émergé dans un contexte favorisant sa propagation. Depuis les années 2000, des scientifiques essaient de penser cette interface humain-animal-environnement. Si l’écho politique à ce concept «one health» reste faible, il apparaît pourtant comme indispensable pour prévenir de prochaines flambées pandémiques.

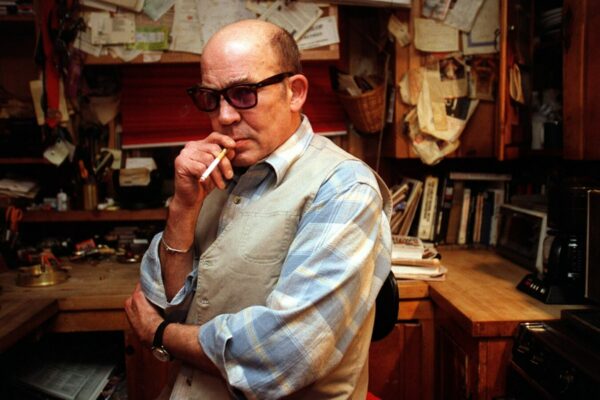

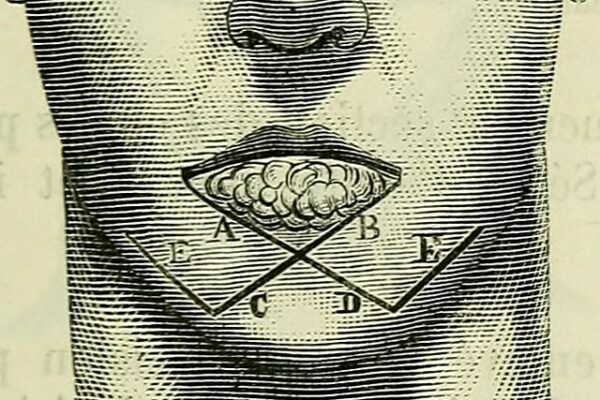

En médecine, le débat date de l’Antiquité et a perduré jusqu’à Pasteur et au-delà: est-ce l’environnement, l’alimentation, Dieu ou l’individu qui détermine le plus les probabilités de tomber malade? «Cela part de l’observation que, lors d’une épidémie, tout le monde n’est pas infecté», explique Éric Muraille, chercheur FNRS en immunologie (ULB). Avec le développement de la vaccination et des antibiotiques, c’est l’individu qui s’est mis à occuper presque exclusivement le devant de la scène: la protection individuelle est devenue la base de la protection collective. Mais les vétérinaires, eux, demeuraient face à un constat têtu: l’homme a beau se penser comme une espèce à part, 58% des 1.400 pathogènes susceptibles de l’infecter étaient et restent d’origine animale. La profession développe alors le concept «one health», un outil permettant de penser les interactions entre santé animale, qualité de l’environnement et santé humaine. «Les vétérinaires sont une profession un peu déconsidérée à côté des biologistes ou des médecins. Cela explique peut-être pourquoi le concept, même s’il a connu son momentum, conserve une influence modeste», commente Jacques Godfroid, chercheur vétérinaire belge aujourd’hui attaché à l’université de Troms (Norvège) et qui a longtemps travaillé sur cette thématique. «Au cours des vingt dernières années, l’écologie est aussi passée par là, ajoute Eric Muraille, et a souligné à quel point prendre soin de la faune sauvage, c’était aussi prendre soin de la santé humaine puisque de nombreuses transmissions se faisaient initialement à partir de cette faune. On a commencé à comprendre que la préservation de l’écosystème, ce n’était pas seulement de l’altruisme.»

Antibiotiques et agrobusiness

Exemple parlant entre tous? Celui de la résistance aux antibiotiques. Souvent attribuée à une «surconsommation» par les patients – les campagnes de prévention disent et redisent que «les antibiotiques, c’est pas automatique» –, la résistance est en réalité principalement imputable à l’usage intensif de ces substances dans l’agriculture industrielle. «Les antibiotiques sont utilisés à la fois pour empêcher la survenue de maladies dans un contexte où les bêtes sont nombreuses et très proches les unes des autres, mais aussi dans le but d’accélérer et d’augmenter la prise de poids. Cette pratique est aujourd’hui interdite en Europe, mais pas dans le reste du monde», détaille Éric Muraille. Par conséquent, des bactéries multirésistantes se développent, pouvant causer de nouvelles infections particulièrement dangereuses. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) prédit ainsi que si rien n’est fait pour lutter contre ce phénomène, les maladies infectieuses bactériennes redeviendront d’ici à 2050 la première cause de mortalité humaine mondiale, loin devant le cancer.

«Les vétérinaires sont une profession un peu déconsidérée à côté des biologistes ou des médecins. Cela explique peut-être pourquoi le concept, même s’il a connu son momentum, conserve une influence modeste.» Jacques Godfroid, chercheur vétérinaire belge

La même interconnexion explique pourquoi de nombreuses épidémies ont débuté en Chine au cours des dernières années. «Dans les fermes traditionnelles, en Belgique, on avait 12 vaches. Aujourd’hui, il faut compter entre 50 et 100 bovins pour une ferme moyenne. En Chine, ils ont des fermes de 100.000 animaux!», illustre Jacques Godfroid. Ce modèle d’agrobusiness «concentrationnaire» favorise la propagation à vitesse grand V des infections parmi les bêtes, souvent au départ d’un contact fortuit avec la faune sauvage alentour et un saut de «barrière d’espèce» (un virus non pathogène chez un animal sauvage le devient en passant à une autre espèce animale, puis à l’homme). «La lecture qui veut que les pandémies viennent de l’habitude qu’ont certaines populations de manger des animaux sauvages est une approche très néocolonialiste. Ce qui est à l’origine des pandémies, c’est au contraire l’hyperconsommation, la vente d’animaux vivants à travers les continents, les investissements de Goldman Sachs dans ces unités de production gigantesques», estime Jacques Godfroid.

Science et gouvernance

Comment ignorer, par conséquent, la nécessité de penser ensemble la santé animale, humaine et les modèles d’organisation socio-économique? L’OMS est elle-même acquise à la cause «one health»: «De nombreux professionnels aux compétences multiples, actifs dans différents secteurs tels que la santé publique, la santé animale, la santé végétale et l’environnement, doivent unir leurs forces à l’appui des approches ‘Un monde, une santé’», déclare-t-elle. Ses collaborations étroites avec l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) vont dans ce sens. En Belgique, c’est l’institution publique, Sciensano, issue de la fusion entre l’ancien Centre d’étude et de recherches vétérinaires et agrochimiques (CERVA) et l’ex-Institut scientifique de santé publique (ISP), qui incarne cette approche, en assumant des missions conjointes de santé publique et animale. «Au niveau des agences de santé, l’approche est sans nul doute intégrée, poursuit Eric Muraille. Néanmoins, ces agences font des recommandations qui la plupart du temps ne sont pas suivies par les politiques. Cette notion demeure exclue de la perspective de la plupart des décideurs.» Sans doute parce qu’elle exige un changement de paradigme radical, et en premier lieu l’abandon de la croyance que l’homme est «séparé» de la nature. «Je pense qu’une grande partie des problèmes de gouvernance actuels vient du fait que nous sommes dirigés par des gens formés aux sciences humaines et qui n’ont aucune connaissance du monde naturel. Cette idée d’interdépendance leur passe complètement au-dessus de la tête. Des cours d’écologie conceptuelle devraient à mon sens être donnés en facultés de sciences humaines et à l’inverse, quelques cours de sciences humaines devraient être donnés en facultés de sciences naturelles.» De quoi sortir d’une posture où les politiques ne sollicitent les scientifiques que dans l’urgence, pour trouver des solutions «techniques» (vaccins, médicaments, mesures de confinement…) à des problématiques en réalité enracinées dans l’organisation des sociétés? «La science n’est jamais perçue comme un élément de gouvernance en soi. En cas de crise, on se contente de constituer des groupes d’experts qui vont dans le sens des idées qu’on a déjà», déplore Éric Muraille.

«Les épidémies ont un impact sur l’économique, or l’économique a un impact énorme sur la santé des populations, et pas seulement au niveau infectieux.» Éric Muraille, chercheur FNRS en immunologie (ULB)

Demander l’avis des scientifiques en amont, c’est bien sûr un risque à prendre. Un risque majeur. Car il faudra sans doute s’entendre dire que le nœud du problème n’est rien moins que l’augmentation de la population, celle-là même permise par la vaccination et la baisse drastique de la mortalité infantile partout dans le monde. «On est passé d’un milliard d’humains au début du XXe siècle à 7 milliards maintenant, rappelle Éric Muraille. L’envahissement des écosystèmes, à ce rythme-là, est inévitable.» Il faudra s’entendre dire, aussi, que, quelle que soit la vigueur avec laquelle on essaie de compartimenter le problème sanitaire, tout est lié: «Les épidémies ont un impact sur l’économique; or, l’économique a un impact énorme sur la santé des populations, et pas seulement au niveau infectieux. Les aliments ultratransformés, que les industriels peuvent vendre bon marché avec une grande marge bénéficiaire, sont principalement consommés par les pauvres et constituent un facteur majeur d’obésité. Or, on sait que, dans le Covid-19, l’obésité a été identifiée comme favorisant les formes sévères.»

Cygne noir

Le déni de ces interconnexions s’illustre encore à travers la théorie du «cygne noir», défendue par de nombreux économistes depuis le début de la crise sanitaire: la pandémie ne serait qu’un accident exogène semblable à une météorite, aussi impossible à prévoir qu’à éviter. «Selon moi, c’est une mauvaise analyse du problème, estime Éric Muraille. Mais, en même temps, on voit bien la nécessité d’une telle lecture, car les changements à opérer sont en fait tellement drastiques qu’on ne voit pas bien comment ils pourraient être engagés, sauf si nous étions face à une catastrophe 100 fois équivalente au Covid-19.» Autrement dit, les dirigeants ne savent pas très bien par quel bout prendre cette nébuleuse globalisée. On a beau en appeler à l’unité du pays pour le respect du confinement, on a beau fermer les frontières, les politiques nationales ressemblent très fort à un emplâtre sur une jambe de bois. «Aujourd’hui, si vous avez un seul endroit avec un risque d’émergence virale, il suffit que cet endroit soit très connecté par les voies aériennes pour que cela se diffuse partout. Seule une gouvernance globale pourrait être efficace pour éviter de nouvelles pandémies. C’est exactement du même tonneau que la lutte contre le changement climatique. Les pays qui ont l’impression d’être moins impactés sont moins prêts à changer leur mode de vie, et, si tout le monde n’est pas d’accord pour changer, rien ne change…»

Pour le chercheur, la gestion démocratique est en réalité mal adaptée à ces enjeux globalisés. «Beaucoup de personnes perçoivent le libéralisme économique comme quelque chose de négatif et le libéralisme politique comme étant, au contraire, quelque chose de positif, et même une solution au libéralisme économique. Mais il s’agit du même corps conceptuel, à savoir une vision mécanique du monde, qui repose sur l’idée que si vous mettez des personnes en compétition, le bien commun émergera de cette compétition. Néanmoins, si vous mettez des personnes autour de la table, il n’est pas garanti que tous aient la même capacité d’influence. Et quand la problématique est globalisée, il y a tout simplement trop de monde pour discuter…» Un modèle resterait donc à inventer. Un sursaut collectif à avoir. À moins de miser sur l’alignement des planètes – jamais impossible. «Il y a quand même deux cas au XXe siècle où l’on est arrivé à quelque chose, console Éric Muraille: la protection de la couche d’ozone et la sanctuarisation de l’Antarctique.»