C’est un phénomène typiquement belge, en tout cas dans sa généralité: depuis les années 1970, le niveau de revenu brut taxable des habitants des grandes villes du royaume (100.000 habitants et plus) n’a cessé de diminuer au profit de la périphérie de celles-ci. Dit de manière plus simple, depuis cinq décennies, les habitants des grandes villes belges se sont appauvris alors que ceux de leur périphérie se sont enrichis. Et cela même dans les villes les plus cossues, comme Bruges, Namur ou Gand.

Ce constat, c’est à Vincent Vandenberghe, économiste à l’UCLouvain qu’on le doit. Dans un article1 paru en mai 2025 dans Regards économiques, la publication des économistes de cette université, il détaille amplement ce phénomène qu’il décrit comme «une anomalie belge» et sur lequel il a décidé de se pencher à force de se promener dans les centres-villes d’autres cités européennes où le constat n’était pas du tout le même. «Les États-Unis ont connu des phénomènes de développement similaires, notamment dans les années 30, et qui se sont d’ailleurs résorbés depuis. Il y a aussi des villes isolées en Europe où c’est encore comme cela. Mais en Belgique, le phénomène est généralisé et c’est cela qui est frappant», constate l’économiste.

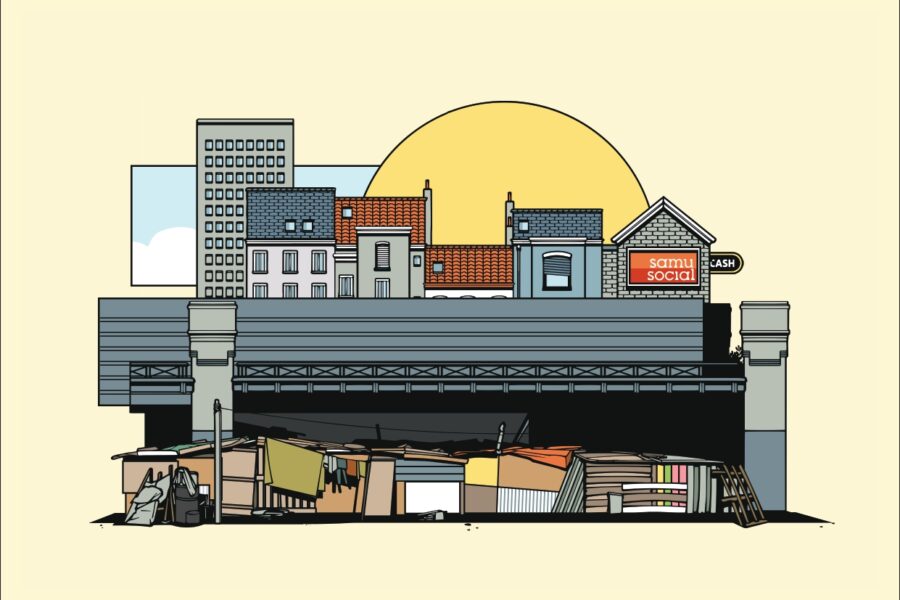

Car l’enjeu est de taille pour ces villes, qui sont pour la plupart des communes (à part Bruxelles, qui en compte 19) censées se financer, notamment via des taux additionnels qu’elles appliquent à l’impôt des personnes physiques (IPP). Plus les revenus de leurs habitant(e)s sont bas, plus les recettes des communes via ce système le sont effectivement aussi. Un problème alors «que ce sont des endroits où l’on doit financer des infrastructures publiques comme des crèches, des écoles, des centres sportifs qui sont par ailleurs utilisés en bonne partie par des habitants des périphéries», analyse Vincent Vandenberghe…

Charleroi, un symbole

La ville qui symbolise peut-être le mieux cette situation en Belgique, c’est Charleroi. Avec un ratio «cœur/périphérie» de 0,732 – l’égalité se situant à 1 –, la ville hennuyère abrite donc des habitant(e)s gagnant 26,8% de moins que ceux et celles de sa périphérie, alors qu’une parfaite égalité était encore observée en 1977. Une situation que connaît bien Thomas Dermine (PS), son nouveau bourgmestre depuis un an, pour qui «Charleroi connaît une extrême ségrégation d’un point de vue spatial». «Les communes situées au sud de la ville, comme Gerpinnes, Montigny-le-Tilleul ou encore Loverval sont très aisées, avec des habitants qui occupent les emplois à haute valeur ajoutée de Charleroi», continue le bourgmestre.

Pour expliquer ce phénomène, Vincent Vandenberghe pointe particulièrement l’héritage industriel des grandes villes belges, confrontées à une désindustrialisation forte et précoce, sans mesures d’accompagnement spécifique. «À Bruxelles, mais aussi dans d’autres villes industrielles du pays, l’implantation industrielle a laissé un héritage durable, contribuant à la persistance de disparités de revenus entre le centre et la périphérie, même des décennies après les fermetures d’usines», écrit-il dans son article. Avant de noter qu’il y a depuis les années 60 quelque chose de «très américain» dans la manière dont on envisage les villes en Belgique, sorte de pourvoyeuses de services où l’on vient travailler avant de repartir en périphérie profiter de sa pelouse et de sa villa quatre façades, notamment grâce à une politique très favorable à la voiture.

« En Belgique, le phénomène est généralisé et c’est cela qui est frappant. »

Mathieu Vandenberghe, économiste à l’UCLouvain, à propos de la paupérisation des cœurs de ville en Belgique au profit de la périphérie

Toujours à Bruxelles, Antoine de Borman, directeur général de Perspective Brussels, note quant à lui qu’en cas de «discontinuité» dans le parcours de vie – rupture, décès, perte de revenus, changement de parcours de vie –, les personnes cherchent un lieu de vie plus proche du centre susceptible de répondre à leurs besoins et de diminuer les coûts.

Thomas Dermine, lui, pointe la densité de services ou encore de logements sociaux situés au cœur de la métropole wallonne qui font que la ville «capte» plus de population paupérisée. Mais plus généralement, le bourgmestre de Charleroi voit derrière ce phénomène l’effet de deux mécanismes bien belges: la voiture de société et une politique d’aménagement du territoire répliquant les fonctions urbaines. «La voiture de société abolit le coût de la distance au travail. Et il s’agit aussi d’un marqueur social: on veut donc un garage où la garer, ce qui est compliqué en ville. La géographie des voitures de société, c’est du périurbain», analyse-t-il. Quant à l’aménagement du territoire, le constat du bourgmestre est assez aisé à suivre: avec leurs périphéries progressivement aménagées comme des villes, comprenant des commerces, des centres de loisirs en bordure de village, les campagnes en viennent à concurrencer les villes dans ce qu’elles ont de plus intéressant à offrir.

« Charleroi connaît une extrême ségrégation d’un point de vue spatial. »

Thomas Dermine (PS), bourgmestre de Charleroi

Surtout que d’après Vincent Vandenberghe, un autre phénomène est aussi à l’œuvre à l’heure actuelle: la migration progressive de l’emploi des villes vers la périphérie. Ainsi, de 2014 à 2021, une ville comme Bruxelles a connu l’arrivée de 1.088 entreprises depuis la périphérie et le départ de 1898 d’entre elles vers celle-ci. Soit un solde négatif de 810; solde négatif que l’on retrouve aussi du côté d’Anvers (-278), Charleroi (-36), Gand (-91), Louvain (-42)… Pour Justine Harzé, directrice adjointe en charge du développement territorial au cabinet de Rudy Vervoort (PS), le ministre-président (en affaires courantes) de la Région de Bruxelles-Capitale, cette question de la fuite des emplois en périphérie constitue «une vraie question». «On aborde souvent la question du départ des habitants vers la périphérie via le prisme du logement et de sa disponibilité, enjeu pour lequel de nombreuses initiatives ont été prises. Mais si on réfléchit bien, il est plus facile de faire cela – créer du logement, NDLR – que de préserver de l’activité productrice en ville, peu compatible avec le résidentiel», note-t-elle. Avant de préciser que dans le cadre de la réforme actuelle du Plan régional d’affectation des sols (Pras) à Bruxelles, le maintien d’une forme d’industrie urbaine est un des enjeux clefs abordés.

Faire contribuer la périphérie

Ce constat posé, reste à voir ce qu’il convient de faire. Alter Échos aurait aimé en discuter avec l’Union des villes et communes de Wallonie. Mais ayant renouvelé ses instances tout récemment (avec notamment la nomination de Rachel Sobry [MR] comme présidente et… Thomas Dermine comme vice-président), la structure n’a pas souhaité se prononcer…

Philippe Defeyt, lui, ne s’est pas fait prier. L’économiste namurois, proche d’Écolo, a un avis bien tranché sur la question. Pour lui, il «faut faire contribuer» la périphérie aux coûts des infrastructures situées en ville et dont les habitants extérieurs à celle-ci profitent. «Les gens de la périphérie jouissent d’infrastructures situées en ville comme les écoles, les piscines, les maisons de repos. Pourquoi ne paieraient-ils pas pour cela? C’est une question d’équité. Ne faut-il pas responsabiliser le citoyen en termes de localisation?», analyse-t-il. Avant de souligner que la situation presse: suite à la nouvelle politique d’exclusion du chômage décidée par le gouvernement fédéral, 184.463 personnes devraient être progressivement exclues du bénéfice de leurs allocations, ce qui viendra encore accroître la précarité, notamment dans les grandes villes. Antoine de Borman, lui, note que l’étalement urbain a aussi un coût pour la société, notamment en termes d’infrastructures, de collecte des déchets…

« Les gens de la périphérie jouissent d’infrastructures situées en ville comme les écoles, les piscines, les maisons de repos. Pourquoi ne paieraient ils pas pour cela ? »

Philippe Defeyt, économiste

Il faut donc faire contribuer, mais comment? Du côté de Bruxelles, Antoine de Borman considère que la meilleure solution serait de travailler la question à l’échelle «métropolitaine». «L’aire fonctionnelle de Bruxelles va plus loin que la ville, il y a aussi le Brabant wallon et le Brabant flamand», note-t-il, même si Vincent Vandenberghe prévient: une fusion de Bruxelles avec la périphérie est un «tabou absolu». Côté wallon, Philippe Defeyt, lui, parle de fusion de certaines communes ou propose de passer par les intercommunales.

Au fil des discussions, une piste revient aussi sur la table: faire revenir les classes moyennes en ville, ou à tout le moins faire en sorte qu’elles ne partent pas, ce qui constitue d’ailleurs un des objectifs des politiques de revitalisation urbaine ou de création de logements acquisitifs. Pourtant, Justine Harzé prévient: l’effet d’aubaine n’est jamais loin. «Il faut éviter de mettre en place des politiques visant à maintenir en ville des populations qui y seraient de toute façon restées», analyse-t-elle.

« Il faut éviter de mettre en place des politiques visant à maintenir en ville des populations qui y seraient de toute façon restées. »

Justine Harzé, directrice adjointe en charge du développement territorial au cabinet de Rudy Vervoort (PS), le ministre-président de la Région de Bruxelles-Capitale

Le bilan en termes de pistes de travail est à approfondir donc. Un indice du manque d’intérêt pour cette question en Belgique? Vincent Vandenberghe en est convaincu. «Il s’agit d’un sujet qui n’est pas pris en considération, d’autant plus que tout le modèle économique des communes périphériques est basé là-dessus, constate-t-il. Prenez Bruxelles: les politiques bruxellois savent, mais ne veulent pas trop en parler pour des raisons politiques. Mais comment allons-nous encore pouvoir régionaliser avec une des trois Régions qui décroche? Il est temps de faire quelque chose pour les grandes villes en Belgique, on a tort de les négliger…»

Bruxelles: quand les classes populaires s’en vont aussi

Dans une étude publiée en 2018 dans «Brussels Studies»2, la géographe urbaine Sarah De Laet note que si la majeure partie des départs de Bruxelles reste le fait des classes moyennes, «près d’un tiers des sortants (32%) de la Région de Bruxelles-Capitale appartiennent aux catégories de revenus les plus faibles». Plus loin, elle constate également que «pour les déplacements vers la périphérie (grosso modo le bassin d’emploi) de Bruxelles, la part des revenus faibles est moins élevée, mais s’approche néanmoins également du tiers des mouvements de Bruxelles».

En savoir plus

1.Grandes villes belges : le revenu s’érode au profit de la périphérie, Vincent Vandenberghe, Regards économiques, N°188, mai 2025

2. Les classes populaires aussi quittent Bruxelles. Une analyse de la périurbanisation des populations à bas revenus, Sarah de Laet, Brussels Studies, 2018.