Deux ou trois fois par jour, la jeune docteure Florine Lecomte quitte la maison médicale d’Habay-la-Neuve (province de Luxembourg) pour une visite à domicile. Généralement chez un patient âgé, qui se déplace difficilement. Sa voiture serpente le long de la Rulles, avec en ligne de mire la forêt d’Anlier. «C’est un vrai plaisir: on travaille dans une région magnifique, on se croirait aux scouts ou en vacances tout le temps!» À la fin de ses études à l’UMons puis à l’UCL, cette médecin originaire du Hainaut a choisi de faire son stage d’assistanat à Habay-la-Neuve, dans l’idée de se rapprocher de sa sœur installée à Arlon, à 15 kilomètres de là. «Sans ce facteur familial, jamais ça ne me serait passé par la tête de venir ici», reconnaît-elle. Séduite par la pratique en milieu rural, elle décidera d’intégrer la maison médicale de la commune luxembourgeoise, aux côtés de six autres médecins mais aussi d’une équipe de kinés, psychologues, infirmières. En tant qu’association de santé intégrée (ASI), le projet a bénéficié du Fonds FEADER (Fonds européen agricole pour le développement rural), dont l’un des objectifs est de garantir un développement équilibré des espaces ruraux en Europe et de maintenir des services de proximité pour la population. «La médecine rurale, c’est très varié et c’est beaucoup plus d’actes techniques, raconte-t-elle. Comme nos patients ont moins accès à l’hôpital et aux spécialistes, nous faisons aussi de la petite chirurgie, des diagnostics dermato, de la gynéco, des infiltrations…» La patientèle d’Habay est tout aussi hétérogène, avec beaucoup d’enfants, pas mal de personnes âgées, des travailleurs frontaliers aux revenus confortables et des patients bénéficiaires de l’intervention majorée (BIM).

Deux médecins pour en remplacer un

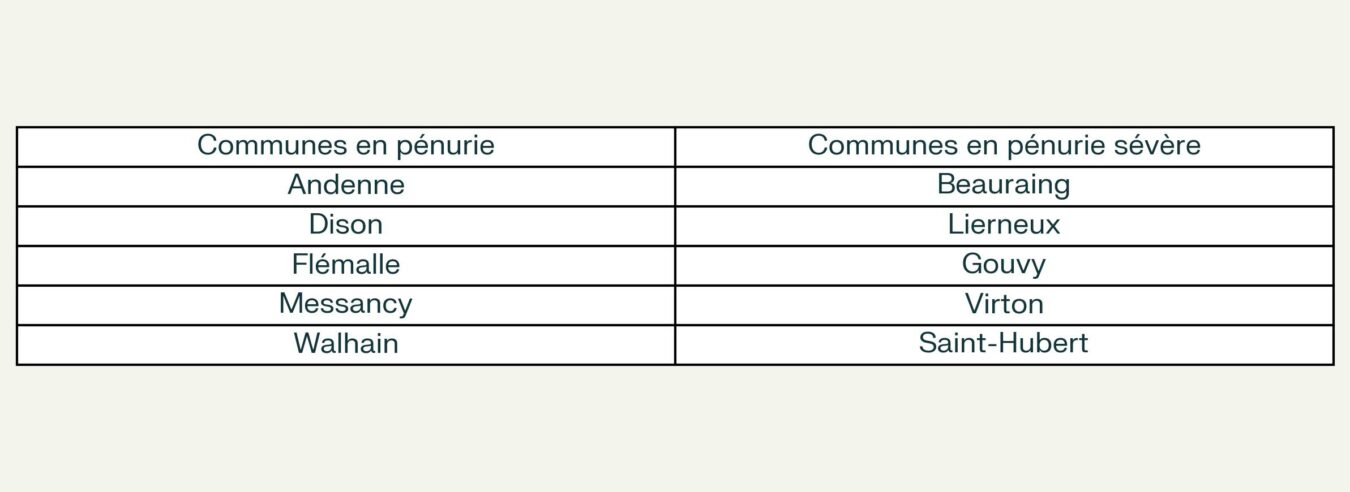

«Il y a différents types de ruralité, observe Catherine Linard, géographe de la santé et membre de l’OUMru (Observatoire universitaire en médecine rurale) de l’UNamur. L’indice de ruralité ne se calcule pas seulement en fonction de la densité de population mais aussi du temps de trajet vers les services, du type de bâti… Par ailleurs, la plupart des indices de pénurie sont calculés à l’échelle d’une commune, alors qu’il peut y avoir de grandes disparités à l’intérieur même d’une commune, comme à Libramont par exemple.» Actuellement, et d’une manière probablement «un peu grossière» selon la géographe, les critères de pénurie fixés dans l’arrêté du gouvernement wallon du 20 juillet 2017 se basent essentiellement sur la densité de population. Ainsi, une commune est considérée en pénurie si elle compte moins de 90 médecins généralistes pour 100.000 habitants, moins de 120 généralistes pour 100.000 habitants s’il y a moins de 125 habitants/km², et moins de 180 généralistes pour 100.000 habitants s’il y a moins de 75 habitants/km². Ainsi, selon les chiffres de l’AVIQ1, en Wallonie, en 2022, 72 communes (comme Andenne, Dison, Flémalle, Messancy, Walhain) étaient en pénurie (contre 98 en 2016) et 52 en pénurie sévère (contre 53 en 2016)2 comme Beauraing, Lierneux, Gouvy, Virton, Saint-Hubert… Si la situation s’améliore donc légèrement pour les premières, les secondes – et les plus durement touchées – attendent toujours l’arrivée de nouveaux médecins…

«Les causes de la pénurie sont multiples, analyse le Dr Dominique Henrion, responsable du master en médecine générale à l’UNamur et coordinateur de l’OUMRu. Il y a bien sûr le numerus clausus, mais aussi la démographie médicale, avec une génération de médecins baby-boomers aujourd’hui vieillissants qui sont en train de prendre leur pension, une féminisation de la profession, une volonté d’avoir un meilleur équilibre vie professionnelle-vie personnelle…» Les horaires extensibles à l’infini, le secrétariat assuré par le conjoint, la médecine comme sacerdoce ne sont plus ni le désir ni la réalité des jeunes praticiens et praticiennes. Ce qui signifie qu’aujourd’hui, pour un médecin qui part à la retraite, il faut environ deux jeunes médecins pour le remplacer. Or actuellement, souligne le Dr Dominique Henrion, seuls 20 à 30% des jeunes médecins diplômés s’installent en zone de pénurie.

Une médecine «super-intéressante»

Dispositif relevant initialement des compétences fédérales, Impulseo, le Fonds d’impulsion de la médecine générale mis en place en 2012, a été régionalisé et renforcé en 2017. Il comprend une prime à l’installation d’un montant de 20.000 ou 25.000 euros pour une première installation dans une commune à faible ou à très faible densité de médecins généralistes (Impulseo I), mais aussi un soutien administratif (Impulseo II) et une intervention dans les frais de télésecrétariat (Impulseo III). En 2024, selon les chiffres fournis par le cabinet du ministre wallon de la Santé Yves Coppieters (Les Engagés), 13 millions d’euros y ont été consacrés. «L’évaluation montre une hausse significative du nombre de bénéficiaires, explique le cabinet du ministre, même si, pour des raisons multifactorielles, le nombre de zones en pénurie reste élevé.» Le Dr Dominique Henrion estime ainsi que dans sa version actuelle, Impulseo I entraîne une «course à l’échalote», rien n’obligeant un jeune médecin à rester à long terme dans la commune qui lui a valu la prime. «20.000 ou 25.000 euros, ça ne représente pas grand-chose dans une carrière de médecin», ajoute la Dre Florine Lecomte, que cet argument n’aurait certainement pas suffi à convaincre. «C’est bien davantage la pratique de groupe qui est un argument», estime-t-elle.

«Les causes de la pénurie sont multiples. Il ya bien sûr le numerus clausus, mais aussi la démographie médicale, avec une génération de médecins baby-boomers aujourd’hui vieilissants qui sont en train de prendre leur pension, une féminisation de la profession, une volonté d’avoir un meilleur équilibre vie professionnelle-vie personnelle.»

Dr Dominique Henrion, UNamur

Conscient des limites du dispositif, le ministre wallon en a entamé une révision, «qui pourrait inclure des conditions de maintien de la prime sur la durée, ou un encadrement plus ciblé de l’installation». Par ailleurs, en 2024, le ministre fédéral de la Santé Frank Vandenbroucke a mis sur la table un budget de 2,26 millions d’euros pour déployer les médecins généralistes en formation (soit les étudiants de 7e, 8e et 9e année qui se spécialisent en médecine générale) dans des zones rurales ou urbaines souffrant d’une pénurie significative de généralistes. Mais pour le Dr Dominique Henrion, il faut aller encore plus loin et donner l’opportunité aux étudiants de découvrir la médecine rurale dès leur premier stage (en troisième bac). «La médecine générale exercée en milieu rural est une médecine super-intéressante, plaide-t-il. D’abord parce que la relation entre le généraliste et son patient est beaucoup plus intense, mais aussi parce que la prise en charge intellectuelle est beaucoup plus intéressante: quand on doit envoyer un patient à 40 minutes de route pour un examen complémentaire, on est obligé d’y réfléchir à deux fois!»

Pour permettre aux étudiants de découvrir le plus tôt possible le quotidien d’un «médecin de campagne», l’UNamur est en train de mettre sur pied des partenariats avec plusieurs communes namuroises et luxembourgeoises en situation de pénurie. «Quand on analyse les lieux de stage que choisissent les étudiants, c’est soit près de leur kot, soit près de leur domicile d’origine, observe le Dr Dominique Henrion. La mauvaise répartition géographique commence donc déjà au moment des stages!» Les problèmes de mobilité, de logement et la peur d’être seul constituent les trois obstacles majeurs quand il s’agit de faire un stage en zone rurale: pour l’enseignant de l’UNamur, il faut donc «transformer ces difficultés en opportunités» en proposant aux étudiants des lieux de stage où ils peuvent se retrouver à plusieurs, avec gîte et voiture partagée à disposition. «En leur servant sur un plateau d’argent une expérience extra, ils vont certainement dire aux suivants qu’il faut y aller et certains finiront par s’y installer plus tard. Toute la littérature montre que c’est ce qui marche le mieux, bien plus que les primes.»

Un pari sur l’avenir

Entre la collégiale Saint-Gangulphe et sa caserne militaire, la commune de Florennes, en province de Namur, possède un charme patrimonial certain. Elle manque en revanche de médecins depuis de longues années. «En 2019, déjà, sous l’ancienne législature, nous avions identifié le problème: l’AVIQ recensait 14 médecins sur la commune, mais en réalité, seuls neuf pratiquaient et la plupart étaient très âgés», raconte Quentin Lorent, chef de projet du plan de cohésion sociale de Florennes. Trop peu pour les 11.500 habitants de la bourgade. «Nous avions déjà lancé un projet de coworking médical pour essayer de faire venir des jeunes médecins. Ensuite, nous avons rencontré le Dr Dominique Henrion et nous avons compris qu’il fallait vraiment que nous fassions un travail de marketing médical, que nous apprenions à vendre notre territoire aux jeunes médecins…»

«L’indice de ruralité ne se calcule pas seulement en fonction de la denisté de population, mais aussi de temps de trajet vers les services, du type de bâti.»

Catherine Linard, géographe de la santé.

Pendant les trois premières semaines de juin, la commune a ainsi mis à disposition un gîte pour deux jeunes stagiaires en médecine. «On a aussi fait un peu de lobbying touristique en leur expliquant ce qu’elles pouvaient faire dans le coin, en essayant de leur faciliter la vie au maximum…» La location du gîte a coûté 1.600 euros, «peut-être pas grand-chose, mais un pari quand même compte tenu des budgets communaux», détaille Quentin Lorent. Car rien ne garantit que ces stagiaires reviendront. «Et quand bien même, ce sera seulement dans six ou dix ans…», souligne le chef de projet. Mais c’est au prix de tels «paris» sur l’avenir que la Wallonie évitera peut-être d’avoir recours à des mesures contraignantes, comme en France où les députés ont voté début mai une proposition de loi visant à réguler davantage la liberté d’installation des médecins, au désespoir des jeunes assistants souvent déjà au bord du burn-out. «Forcer des gens à aller travailler dans une zone où ils n’ont pas envie d’aller, c’est faire des médecins malheureux et donc des médecins qui travaillent mal et qui ne travailleront pas longtemps», prévient le Dr Dominique Henrion. Aujourd’hui, si Yves Coppieters assure «privilégier une approche incitative», il ne s’en dit pas moins «attentif aux expériences étrangères et à l’évolution du débat en Belgique». Du côté du cabinet de Frank Vandenbroucke, on affirme qu’«il n’y a actuellement aucun projet visant à prendre des mesures contraignantes». Encore faut-il que les incitations finissent par porter leurs fruits.

1 https://www.aviq.be/sites/default/files/documents_pro/2025-04/Cadastre_Médecins_Generalistes_Wallonie-2016-2023_VF.pdf

2 Une commune est considérée en pénurie sévère si elle correspond aux critères suivants: soit une commune avec moins de 50 médecins généralistes pour 100.000 habitants, soit une commune avec moins de 125 habitants/km² et moins de 90 médecins généralistes pour 100.000 habitants, soit une commune avec moins de 75 habitants/km² et moins de 120 médecins généralistes pour 100.000 habitants.