«Quand tu vis à la rue, tu manques de tout, tu manques de sommeil, de stabilité; tu as besoin de t’évader et, ce qui te permet de fuir, c’est la drogue», explique Michel. C’est un lundi comme un autre quand nous rencontrons cet ancien laveur de vitres dans la cour de l’ancienne école qui abrite les locaux de l’asbl Transit où sont pris en charge des consommateurs de drogue, qu’ils soient précaires ou non. À 50 ans, Michel vit aujourd’hui dans la rue après une succession d’évènements qui lui ont «explosé au visage». Pour l’homme, les couloirs du métro sont synonymes de protection contre le vent, la chaleur ou le froid. C’est aussi un endroit où il peut dormir et consommer à moindre risque.

«Quand tu vis à la rue, tu manques de tout, tu manques de sommeil, de stabilité; tu as besoin de t’évader et, ce qui te permet de fuir, c’est la drogue».

Michel

Chafik a utilisé pendant un temps les stations pour consommer. «C’est plus discret que la rue, où les familles passent avec leurs enfants. Moi, je ne peux pas faire ça devant eux», explique le quarantenaire passionné d’écriture. Sous terre, il reste malgré tout visible et subit les jugements des passants. «Ils te regardent bizarrement, ils parlent sur toi, ils tirent les gamins par le bras pour les éloigner de nous», détaille Chafik.

SubLINK ou la coopération pour apporter des solutions

Pour répondre aux enjeux soulevés par la consommation de drogues dans les stations, l’après-Covid a été un moment clé dans la mise en place de politiques publiques pour répondre aux enjeux soulevés par la consommation de drogues dans les stations. «On a clairement vu qu’il y avait une augmentation assez forte des personnes en situation de détresse, et donc, une augmentation des plaintes des voyageurs», explique François Descamps, porte-parole du cabinet d’Elke Van Den Brandt, ministre bruxelloise de la Mobilité (Groen).

La Région et la STIB lancent donc le projet SubLINK pour tenter de mieux répondre à cette situation. Il s’agit d’une évolution du projet Métro-Lien lancé en 2012 dans la capitale; SubLINK met en relation trois asbl avec des équipes mobiles (Projet LAMA, Diogène et Transit) ainsi que le SAMU social.

Les actions se concentrent dans 12 stations (et leurs alentours) où 15 personnes maraudent chaque jour. «Les équipes sont la plupart du temps sur le terrain entre 9 h et 17 h. Ainsi, on supprime un peu tous les intermédiaires qu’il pourrait y avoir entre nous et les professionnels sociaux et médicaux qui eux ont des horaires de ‘bureau’», indique Damien, chargé de liaison à l’asbl Transit.

Il distingue différents axes de travail dans SubLINK. Le premier est la création et le maintien des liens avec l’ensemble des personnes évoluant dans les stations. «Il s’agit des commerçants, des agents de nettoyage qui sont souvent là avant et après nos équipes et peuvent nous signaler s’ils constatent quelque chose d’anormal», précise Damien. Le deuxième consiste à accompagner individuellement les usagers à leurs rendez-vous (médicaux ou administratifs). Un troisième axe se concentre sur la sensibilisation de l’écosystème des stations aux personnes usagères de drogues, afin d’éviter d’éventuelles tensions.

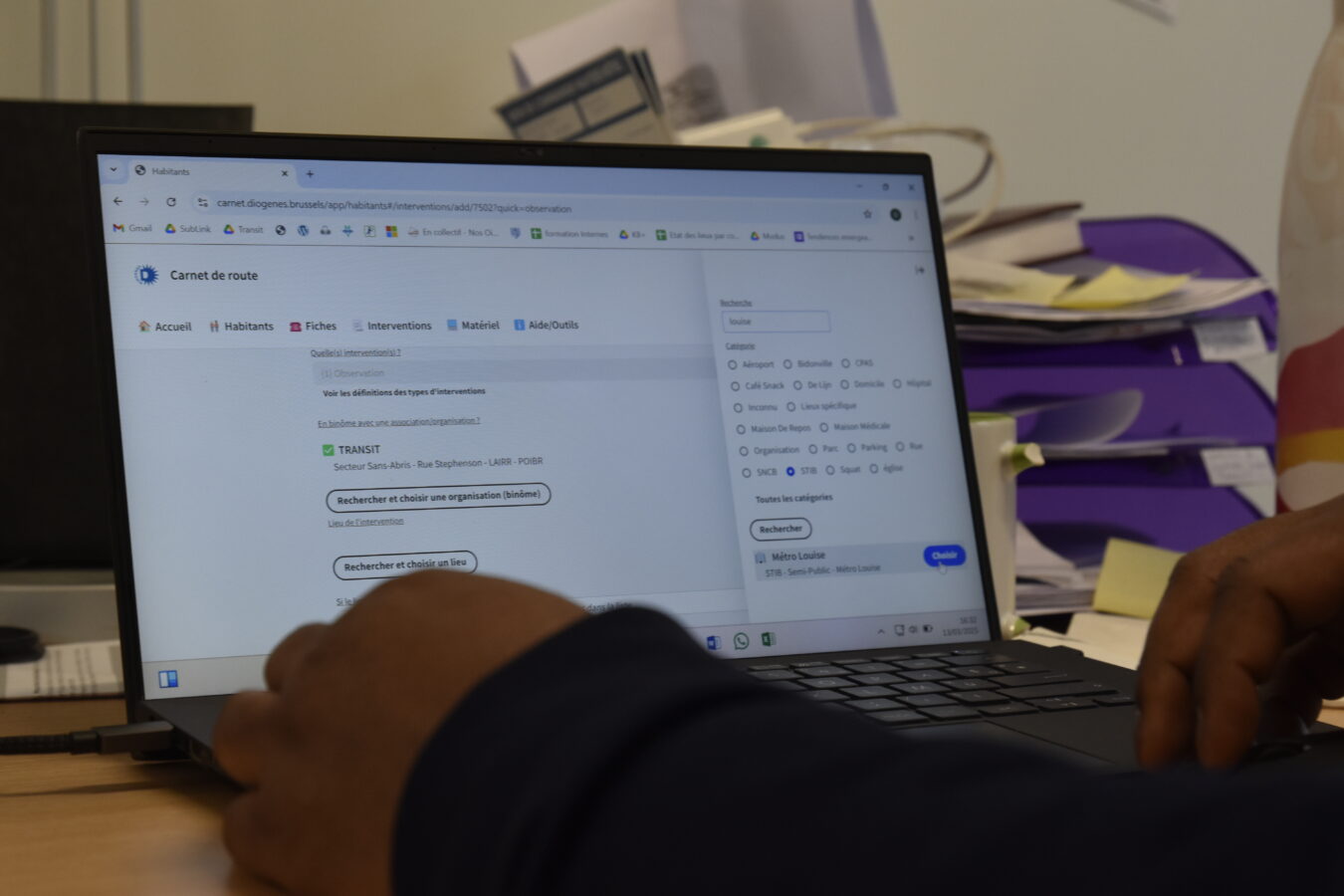

En 2024, selon les chiffres avancés par le rapport d’activité, SubLINK a réalisé 7.542 interventions auprès de 1.191 personnes. En majorité, ces interventions prennent la forme d’un accompagnement psychosocial (3.694 sur l’année). Une autre partie importante du travail consiste en un accompagnement physique ou une orientation des personnes notamment vers des services de santé qui ont représenté près d’un quart des interventions en 2024.

Une maraude pour réduire les risques

Chaque maraude est différente, mais elles commencent toutes de la même manière. Avant le départ, le binôme remplit son sac de matériel de consommation stérile, qui sera distribué aux usagers demandeurs. Il y a à la fois des seringues, des pipes à crack transparentes avec le nécessaire pour préparer le produit, ainsi que des feuilles d’aluminium (utilisées dans la consommation d’héroïne). «Le but est de réduire tous les risques. À la fois sanitaires, mais aussi judiciaires. Si on ne distribuait pas les feuilles d’alu, ils les voleraient dans les magasins», précise Damien.

En 2024, selon les chiffres avancés par le rapport d’activité, SubLINK a réalisé 7 542 interventions auprès de 1 191 personnes. En majorité, ces interventions prennent la forme d’un accompagnement psychosocial (3 694 sur l’année).

Ce jeudi après-midi, il part, accompagné de Clara, qui doit retrouver une usagère, afin de l’accompagner pour effectuer des tests rapides d’orientation diagnostique (TROD). Avant cela, le binôme commence sa maraude à la station Trône (chaque asbl étant responsable de quatre stations précises). Comme un autre binôme de Transit est déjà présent, Damien et Clara décident d’aller à la Porte de Namur.

Au moment où ils arrivent dans les couloirs souterrains, une équipe de policiers contrôle et fouille un groupe d’usagers. Une fois l’intervention terminée, Damien et Clara vont à leur rencontre. Cela peut paraître informel au premier abord. Ils discutent de tout et de rien et échangent quelques blagues. Mais en même temps, le duo prend des nouvelles des usagers, de leur état de santé et leur donne des kits s’ils en font la demande.

Pendant ces échanges, une usagère extérieure au groupe s’approche de Damien. Il se présente, explique son travail. Elle se livre assez facilement sur son propre parcours et sa volonté de s’en sortir pour pouvoir revoir sa fille. «C’est l’un des avantages d’aller à leur rencontre. On est chez eux et ils te font comprendre rapidement si t’es le bienvenu ou pas. Notre but est de ne pas les forcer», explique-t-il.

Après lui avoir donné un kit stérile, le binôme remonte à la surface dans l’espoir de trouver l’usagère ayant rendez-vous avec Clara. Elle est censée dormir sous la devanture d’un magasin fermé, situé à moins d’une dizaine de mètres des escaliers. Malheureusement, elle n’est pas là. Les aidants vont donc continuer leur maraude en interrogeant les usagers pour savoir où elle se trouve. Avant de rentrer, ils repassent une dernière fois devant ses affaires, et lui laissent un mot pour la prévenir qu’ils la cherchent et qu’ils reviendront.

Former en déconstruisant les «a priori»

En plus de SubLINK, la STIB a lancé Includo, une équipe de travailleurs de terrain gérée par la société de transport. Les équipes se déploient dans 24 stations de la capitale avec des approches similaires à celles de SubLINK. Pour cela, la STIB s’est inspirée du modèle français de la RATP (la société de transport en commun parisienne). «Quand il y a un système qui est fonctionnel ailleurs, il ne faut pas forcément chercher à réinventer la roue», résume le porte-parole du cabinet d’Elke Van Den Brandt.

En tout, ce sont 27 agents, travaillant en équipes de trois à cinq personnes qui se déploient dans les stations «20 h sur 24, 7 jours sur 7 pour accompagner les personnes sans abri et dépendantes des drogues», appuie Cindy Arents, porte-parole de la STIB. Ces équipes ont deux axes de travail principaux: créer du lien avec les personnes en situation de précarité et les orienter vers des structures adaptées à leurs besoins. Comme pour SubLINK, chaque action effectuée est enregistrée numériquement afin d’en améliorer l’efficacité. S’il est encore trop tôt pour évaluer le dispositif, «les équipes d’Includo ont reçu un accueil chaleureux, tant de la part des personnes précarisées que de la part des voyageurs», affirme la porte-parole de la STIB.

La formation des équipes d’Includo a été assurée par Dune asbl. En 2023, l’association a organisé neuf formations «Toxicomanie et réduction des risques», destinées aux équipes de la STIB «en contact quotidien avec des personnes toxicomanes en errance afin de réduire les risques et d’améliorer leurs interactions avec ce public», explique Charlotte Bonbled, porte-parole et responsable de formation chez Dune.

«Cela repose essentiellement sur l’humain, souligne-t-elle, et ce, dès le départ, car les agents formés sont un échantillon de la population. Ils ont beaucoup d’a priori à cause d’un manque d’informations.»

Malgré tout, l’asbl reconnaît des limites à l’accompagnement des agents. Hormis l’équipe Includo, la formation se limite à une journée, et le renouvellement des connaissances est rare. De plus, selon les retours reçus par Dune, les agents semblent frustrés de leur incapacité à intervenir auprès des usagers: «Ils n’ont pas tellement le droit de faire grand-chose en réalité si ce n’est contacter leur dispatching en cas de problème, ce qui leur laisse peu le champ libre à des initiatives et à des interventions», résume Charlotte Bonbled.

Développer une «approche holistique pour répondre aux problèmes de base»

La consommation de drogues dans le métro paraît être le symptôme de problèmes sociaux bien plus larges. «Ce qui vient en premier désagréger l’habileté de mobilisation de la structure motivationnelle d’une personne, c’est avant tout la désagrégation de son estime de soi, qui est ruinée, jour après jour», explique Timothée Mc Dwyer, psychologue de l’asbl Dune, qui accompagne les personnes usagères de drogue.

Si les solutions déployées sur le terrain sont une avancée, elles restent insuffisantes pour les experts et acteurs de terrain. «Nous devons rendre inconditionnelle l’aide au logement, faire davantage de ‘housing first’, proposer davantage de logements accessibles. C’est seulement une fois que la personne a un toit que l’on peut construire quelque chose avec elle», appuie Timothée Mc Dwyer.

Le psychologue plaide pour une «approche holistique, répondant aux problèmes de base, notamment sur le logement. Afin de sortir les personnes concernées des lieux à risque, il faut ouvrir plus de salles de consommation à moindre risque, en adoptant une approche de soutien, en se disant que les gens peuvent changer».

Encadré web – Zone d’accueil pour les personnes en errance: «Une solution provisoire dans le respect de l’humain?»

En parallèle des actions régionales, certaines communes tentent d’apporter des solutions à leur échelle. C’est le cas d’Etterbeek, où, l’hiver dernier, les stations de métro ont fait face à un afflux plus important de sans-abri et de personnes usagères de drogue, notamment à Merode.

Dans l’urgence, Vincent De Wolf, bourgmestre (MR), décide de réunir les différents intervenants du terrain: personnels médicaux, éducateurs de rue, associations ainsi que la STIB. Les échanges conduisent à la mise en place de deux zones dédiées au sein de la station afin de regrouper les personnes en errance. «Certains de mes administrés auraient préféré une exclusion totale, mais alors, tu dois mettre deux policiers à chaque entrée et ça prend une capacité de 10 à 15 personnes en permanence, c’est infaisable», précise Vincent De Wolf.

Le principe est assez simple. Proposer des lieux hors des chemins de passage, où les gens concernés peuvent se retrouver. «Le but est de proposer une solution provisoire dans le respect de l’humain», réitère le bourgmestre, qui affirme aussi que les lieux sont régulièrement nettoyés.

Un an après, la mise en place du premier arrêté, le mayeur est satisfait: «Les réunions d’évaluation ont toujours été positives, en disant qu’il faut maintenir l’arrêté administratif et le prolonger pour trois mois, ce que j’ai fait chaque fois.»

Le Groupement des usagers des transports intercommunaux bruxellois (GUTIB) est plus mitigé. «La solution du bourgmestre nous apparaît de prime abord comme très clivante, puisqu’elle a pour objet d’éloigner de la vue des clients les indésirables que sont les personnes ‘en errance’. A contrario, du point de vue des clients, cette approche évite le sentiment d’insécurité.»

Un article réalisé dans le cadre du master en journalisme de l’ULB avec le soutien d’Anne-Sophie Bailly (journaliste) et Laurence Dierickx (professeure).