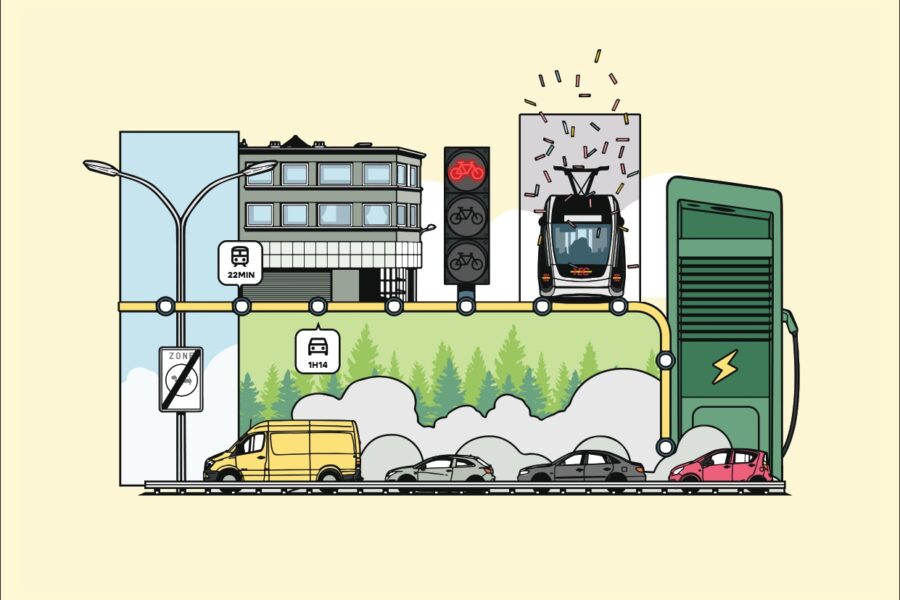

«À Liège, le transport public est un sujet de souffrance depuis des décennies.» Voilà le préambule proposé à l’épineux dossier du tram liégeois par le conseiller communal François Schreuer (PS-VEGA). Jusqu’en 1967 et le retrait de la circulation de son dernier tramway, la Cité ardente, ancien cœur européen de la Révolution industrielle, était pourtant dotée d’un important réseau de transports publics. «Liège produisait des tramways et envoyait ses ingénieurs les installer jusqu’en Chine ou en Russie», souligne l’élu. À l’après-guerre, le paradigme change et fait place à la voiture individuelle.

En 2009, l’idée d’un nouveau tramway revient sur le devant de la scène. Au fil des années, le projet comprend la construction d’un premier tronçon central à Liège, puis des extensions reliant les communes voisines de Herstal et de Seraing. Après un parcours semé d’embûches et plusieurs années de retard, le tram est mis en service le 28 avril 2025. Pourtant, la colère gronde. En effet, fin août 2024, quelques mois après la constitution du nouveau gouvernement wallon et sa majorité MR-Engagés, le ministre de la Mobilité François Desquesnes (Les Engagés) annonçait l’arrêt des projets d’extension du tram.

Contrainte budgétaire ou décision politique?

La raison énoncée est avant tout économique. En concertation avec le TEC et l’Autorité organisatrice des transports collectifs et partagés (AOT), le ministre oppose ainsi «un projet d’extension qui aurait coûté plus de 600 millions d’euros, contre un service de lignes de bus pour une enveloppe de 300 millions d’euros: compte tenu de nos limites budgétaires, la deuxième option a été retenue». François Desquesnes assure que les indemnités aux entreprises en charge des travaux sont comprises dans l’enveloppe, ainsi que la rénovation de la voirie sur les espaces là où celle-ci s’avérera nécessaire. Enfin, les lignes de bus prévoient un parcours plus long que celui prévu par le projet d’extension.

Pour François Schreuer, le problème économique vient d’abord du choix d’un partenariat public-privé entre la Région, le TEC et le partenaire Tram’Ardent, un consortium regroupant l’entreprise française Colas et les fabricants espagnols de trams CAF. Face aux difficultés rencontrées lors du chantier du tronçon principal (mauvaise cartographie des sous-sols, absence de cadastre et hausse généralisée des coûts), le partenaire privé ne réalise pas les profits envisagés. «Il y a eu une claire volonté de se refaire sur les extensions: étant le seul à pouvoir assurer la connectivité avec la première partie du tram, le partenaire était en position de monopole», conclut le conseiller municipal. Le montant demandé pour les extensions est ainsi multiplié par trois.

Cependant, François Schreuer accuse le gouvernement de n’avoir ni intenté de recours juridique ni gelé les négociations: «C’est surtout la décision politique d’un gouvernement de droite contre un bastion rouge.» Dans l’agglomération liégeoise, cette «décision politique» est sur toutes les bouches. Valérie Maes, bourgmestre PS de Saint-Nicolas, commune figurant sur le projet d’extension, dénonce le manque de consultation des acteurs locaux ainsi que l’opacité des informations qui ont motivé le choix du ministre. «Nous sommes une région à l’indice socioéconomique bas, qui a besoin de reconversion et de création d’emplois, martèle la bourgmestre. En abandonnant le projet, on abandonne les poches de développement que l’on envisageait.»

Le tram, instrument de requalification urbaine

Pour Jean-Marie Halleux, professeur de géographie économique à l’Université de Liège, «le tram n’est pas qu’un instrument de transport, mais aussi de requalification urbaine: il améliore l’attractivité du territoire, notamment en ramenant ou en maintenant une classe moyenne dans des territoires marqués par les difficultés socioéconomiques». Citons notamment l’exemple de l’écoquartier de Coronmeuse, directement lié à l’arrivée du tram.

Le professeur souligne ainsi le passé sidérurgique de Liège et les conséquences de la déprise industrielle sur la région et ses habitants. La perte d’emploi et d’activité, la multiplication des friches et la dégradation des logements forment «un cercle vicieux qui a poussé la population qui en avait les moyens à quitter ces territoires: sont restés ceux qui n’avaient pas d’alternatives, les populations d’origine étrangère et les plus précaires».

«Le tram n’est pas qu’un instrument de transport, mais aussi de requalification urbaine»

Jean-Marie Halleux, ULiège

Dans certains quartiers de l’agglomération, François Schreuer évoque ainsi «d’alarmants effets de ségrégation urbaine et de ghettoïsation» illustrant la paupérisation de Liège, au taux de chômage plus élevé (22%) que la moyenne wallonne (7,5%). La dynamique n’est pas rare en Wallonie, «marquée par des centres urbains pauvres, avec un pouvoir fiscal déplacé dans la grande périphérie». Pour expliquer le phénomène, le conseiller communal évoque notamment le système de voiture-salaire, incitant à l’éloignement des centres urbains devenus moins attractifs, pollués et densément peuplés.

Herstal exsangue, la métropole en berne

Si le projet des extensions était jugé partiellement insuffisant (son tracé ne desservait pas la rive droite de Seraing, plus peuplée et plus active), les citoyens font le deuil d’un dynamisme bienvenu pour leurs communes. Frédéric Simon, directeur d’Urbeo, la régie communale immobilière de Herstal, évoque «l’arrivée d’investisseurs intéressés par la reconversion des zones post-industrielles de la commune, devenue attractive par sa connexion… Après l’annulation des extensions, ces marques d’intérêt sont retombées».

Pour Mehdi Bouacida, coordinateur de l’asbl Avello et membre du comité de participation de Milmort (Herstal), «le tram aurait permis un meilleur accès à l’emploi et aux services, il aurait connecté les quartiers touchés par la pauvreté et poussé à leur rénovation», évoquant ainsi les nombreux effets positifs sur l’activité économique et les conditions de vie, déjà visibles dans les zones voisines du tram actuel.

Dans certains quartiers de l’agglomération, François Schreuer évoque ainsi «d’alarmants effets de ségrégation urbaine et de ghettoïsation» illustrant la paupérisation de Liège, au taux de chômage plus élevé (22%) que la moyenne wallonne (7,5%). La dynamique n’est pas rare en Wallonie, «marquée par des centres urbains pauvres, avec un pouvoir fiscal déplacé dans la grande périphérie».

Frédéric Simon estime enfin le tram comme «l’infrastructure qui permettait de consolider l’idée d’une métropole liégeoise, qui peine actuellement à s’affirmer». Mehdi Bouzalgha, chef de projets chez Urbeo, reproche d’ailleurs le manque de vision à long terme dans le calcul des coûts liés aux extensions: «Pour estimer si le projet était rentable, l’AOT et le ministère se sont basés sur les données actuelles de fréquentation des bus qui, par définition, ne peuvent pas inclure les impacts positifs futurs liés à l’arrivée du tram.»

Autre élément non négligeable, les travaux de voirie étaient déjà largement entamés à Herstal. «La moitié de la ville est éventrée, le boulevard central qui a été refait il y a dix ans est complètement détruit, nous vivons dans les gravats et la poussière», énonce amèrement Mehdi Bouacida. Il faudra donc, avant de songer au projet de consolation des lignes de bus, reconstruire la voirie à l’identique.

Ainsi, l’argument budgétaire est fortement relativisé par la plupart des acteurs consultés. Le montant exact des indemnisations à verser aux entreprises et le coût de ces travaux de réhabilitation restent par ailleurs des inconnues du coût final. Pour François Schreuer, «l’arrêt du projet finira par coûter plus cher, au long terme, que leur réalisation».

Face au redéploiement, la mobilisation citoyenne

Retour à Liège. Près du centre-ville, les citoyens essuient les conséquences du redéploiement des lignes de bus depuis l’arrivée du tram. En effet, «les lignes urbaines ont perdu jusqu’à 30% de leurs fréquences, et quasi systématiquement le premier bus du matin et le dernier du soir», pointe Béatrice Masuy, vice-présidente du comité de quartier de Cointe. Daniel Wathelet, porte-parole du TEC, concède une diminution de la desserte des quartiers: «Notre budget est limité… Donc si des fréquences diminuent, c’est soit que ces zones ne sont pas rentables, soit que le budget est déplacé vers d’autres niveaux», notamment les lignes de bus express reliant des zones largement éloignées de l’agglomération liégeoise.

Le collectif regrette ainsi une complexification et un rallongement des trajets, voire un manque de fiabilité récurrent du TEC: «Des habitants ratent des rendez-vous médicaux, arrêtent de sortir pour profiter de l’offre culturelle en soirée… ou finissent par marcher une heure trente en pleine nuit pour rentrer chez eux, car le dernier bus a été annulé», regrette Béatrice Masuy. Serge Seron, bénévole d’Avello et membre du comité de quartier de Fétinne, accuse une mauvaise gestion des correspondances et un «TEC liégeois qui ne se montre pas à l’écoute des besoins des usagers».

Depuis le redéploiement, Béatrice Masuy s’est associée avec 20 autres comités de quartier (représentant environ 50.000 habitants) pour former un collectif citoyen, préparant actuellement une pétition à adresser au gouvernement wallon. Un collectif dont le mouvement citoyen du plateau des Trixhes, à Flémalle, fait partie. «La baisse des fréquences et de l’amplitude a des conséquences dramatiques pour les Trixhes, un quartier à forte dominance sociale, avec beaucoup d’habitants vivant sous le seuil de pauvreté, des personnes âgées, des familles monoparentales, des personnes à mobilité réduite et plus de 95% de logements sociaux: pour ces foyers, les transports en commun sont essentiels», détaille Sandro Dalla Piazza, membre du mouvement citoyen.

Ainsi, avec près de 45% des ménages dépourvus de voiture, l’agglomération liégeoise présente une «forte concentration d’usagers captifs, sans autre alternative que le transport en commun», pointe Natacha Everaert, animatrice en éducation permanente à l’asbl Urbagora.

Ancien quartier ouvrier, les Trixhes ont longtemps bénéficié d’une ligne directe vers Liège, permettant des déplacements quotidiens de 5 h jusqu’à 23 h. Avec le redéploiement, Béatrice Abissi, aide-soignante des Trixhes travaillant à Jemeppe, a failli perdre son emploi. «Le premier bus du samedi a été décalé à 7 h, et celui du dimanche à 9 h: je ne pouvais plus faire les matinées ni les horaires du soir puisque le dernier bus était à 22 h 24». Depuis, deux bus matinaux ont été rajoutés lors des week-ends. «Mais c’est un bout de sparadrap sur une fracture ouverte», déplore l’aide-soignante.

Le quartier enchaîne en effet les difficultés: des étudiants qui prennent jusqu’à trois heures pour rejoindre le campus, des personnes âgées ou PMR contraintes d’attendre de longues correspondances dans le nouveau terminus des Chaffours, dépourvu de bancs ou d’abri… «les jeunes sont aussi touchés: mon fils de 14 ans a arrêté le karaté, qu’il pratiquait depuis petit, car les bus du soir ne lui permettaient plus de rentrer aux Trixhes», regrette Gladys Ngayam, soulignant qu’un retour à pied aux Trixhes depuis le terminus représente près d’une heure de marche sur une longue pente, peu protégée des automobilistes et mal éclairée.

Ainsi, avec près de 45% des ménages dépourvus de voiture, l’agglomération liégeoise présente une «forte concentration d’usagers captifs, sans autre alternative que le transport en commun», pointe Natacha Everaert, animatrice en éducation permanente à l’asbl Urbagora. «Et les conséquences du redéploiement des lignes urbaines sur les populations précaires illustrent, comme dans toutes les administrations, le glissement d’un service public à un cadrage néolibéral: si la rentabilité est basse, on supprime, mais pour les personnes qui n’ont que ce service ou leurs jambes pour marcher, c’est fondamental.»