AÉ: À l’intention des lecteurs et lectrices qui n’ont pas lu votre ouvrage, pourriez-vous définir rapidement ce qu’est le mythe de l’entrepreneur?

AG: Le mythe de l’entrepreneur présente l’entrepreneur comme une figure héroïque de la création, un être inspiré, rebelle et bienfaisant, moteur de sa propre réussite. C’est un récit hégémonique, qui s’impose assez largement dans nos sociétés à travers les industries culturelles et médiatiques. Le mythe existe déjà depuis la seconde moitié du XIXe siècle et il est particulièrement ancré dans la culture américaine, mais il s’est largement mondialisé par le soft power («manière douce») puisque, en tant que francophones, nous célébrons aussi les entrepreneurs américains.

AÉ: Vous présentez le mythe de l’entrepreneur comme une machine infernale bien rodée: un narratif romantique et biaisé qui permet surtout de légitimer le capitalisme et la méritocratie. La conséquence est l’invisibilisation d’une part des facteurs externes et structurels qui pourraient contrecarrer ce mythe, et d’autre part de la masse des travailleurs/travailleuses ordinaires auxquels on préfère ces figures individuelles de réussite. Concrètement, le culte de l’entrepreneur et le mythe du self-made-man sont-ils les plus grandes arnaques du modèle capitaliste?

AG: Ce qui est sûr, c’est que la façon dont le monde économique fonctionne ne correspond pas à la façon dont on le représente dans le mythe. Les récits qui le constituent décrivent un fonctionnement et des logiques qui ne sont pas celles de l’économie réelle, et en ce sens on peut considérer le mythe de l’entrepreneur comme trompeur. L’étude sociohistorique des innovations donne à voir un fonctionnement très collectif, basé sur des écosystèmes; des entrelacs de relations qui relient des millions de travailleurs et d’entreprises qui interagissent en permanence pour alimenter la production. Tout à l’inverse, les récits médiatiques dominants célèbrent souvent l’idée d’une prouesse individuelle en présentant le progrès technologique comme le fait de l’action héroïque de «grands entrepreneurs» (qui sont souvent de grandes fortunes), comme Elon Musk ou Steve Jobs. Et cette héroïsation contribue à leur pouvoir, en les instituant en personnages centraux et essentiels dans nos vies. Cet imaginaire a des conséquences politiques, car il donne lieu à la célébration d’individus qui sont perçus comme supérieurs par leurs capacités créatives, et que l’on va finalement considérer comme nos guides.

Le mythe existe déjà depuis la seconde moitié du XIXe siècle et il est particulièrement ancré dans la culture américaine, mais il s’est largement mondialisé par le soft power («manière douce») puisque, en tant que francophones, nous célébrons aussi les entrepreneurs américains.

AÉ: Que peut nous apprendre ce mythe sur la société dans laquelle on le trouve, et sur les adeptes de ce mythe?

AG: Ce qui est surprenant, c’est qu’on pourrait penser que les premiers (et les seuls) à souscrire à ce mythe sont ceux à qui ils profitent, c’est-à-dire ceux qui ont constitué de grandes fortunes à travers le marché et qui vont vouloir s’en justifier a posteriori, en tenant un discours axé sur le mérite, la performance individuelle et l’exceptionnalité du parcours. Mais on retrouve aussi ce mythe chez des gens qui ne font pas partie de cette élite, qui n’en feront d’ailleurs sans doute jamais partie, et qui vont se repaître dans cette admiration, car elle fait partie de leur conception du monde. C’est là toute la puissance de l’idéologie: quand bien même ce serait contraire à leurs intérêts de classe, quand bien même ces récits sont constitutifs de leur impuissance, c’est quelque chose qu’ils épousent.

AÉ: Justement, comment expliquez-vous cette adhésion de la part de personnes qui n’en retirent a priori aucun bénéfice?

AG: Il y a certainement beaucoup de raisons, psychologiques, sociologiques et historiques. Je me limiterai à un facteur important ici: le fait que les capitalistes monopolisent les moyens de production, y compris de production culturelle et médiatique. Leur pouvoir financier peut s’investir et se convertir en capital symbolique notamment dans les industries médiatiques et culturelles, où circulent massivement des récits et des idées qui leur sont profitables. Le mythe de l’entrepreneur et bien d’autres éléments narratifs constitutifs de l’imaginaire capitaliste saturent ainsi le paysage médiatique et culturel, au point de constituer des descriptions et des explications du monde qui nous semblent évidentes et naturelles. Pour reprendre une formule célèbre chez les marxistes: «L’idéologie dominante, c’est l’idéologie de la classe dominante.»

AÉ: Existe-t-il des contre-discours possibles contre cette idéologie très individualiste?

AG: Face à la violence du marché, on peut avoir confiance en sa justice et dire aux gens: «Vous aussi, vous faites partie des êtres supérieurs et vous allez le prouver à travers le marché, puisqu’il est un opérateur de justice infaillible qui met chacun au niveau de son propre mérite.» Ou alors, on peut se tourner vers des discours qui diront qu’en tant qu’individus, nous sommes principalement déterminés par des forces extérieures bien plus grandes que nous, sur lesquelles nous pourrons peser seulement en nous construisant comme agrégat politique. C’est-à-dire en faisant classe, groupe, communauté, pour mener collectivement un travail de lutte. C’est un discours que l’on retrouve dans toutes les franges de la gauche radicale, mais qui est absolument absent à droite et à l’extrême droite, où l’on adhère la plupart du temps aux mythes individualisants, à travers la célébration de la réussite économique ou la religion de l’homme fort et providentiel. Les droites ont tendance à délaisser l’analyse structurelle et à se complaire dans la dénonciation de boucs émissaires, épargnant en cela les fondements idéologiques du capitalisme libéral.

AÉ: Pour revenir au mythe de l’entrepreneur, nous avons concrètement des preuves très tangibles de l’arnaque. Je pense à la série de suicides chez Foxconn en 2010, chez qui Apple sous-traitait une partie de sa production, ou au récent scandale d’Elizabeth Holmes, incarcérée pour fraude en 2023 après avoir été encensée par les médias et l’opinion publique pour ses promesses en matière d’accès aux soins. Comment expliquer la persistance du mythe et de son adhésion, alors que de tels événements sont connus et médiatisés?

AG: Au sens anthropologique, un mythe suppose une communauté de croyants, c’est-à-dire un ensemble d’individus qui adhèrent à la représentation du monde que celui-ci véhicule. Le mythe de l’entrepreneur génial et avant-gardiste qui comprend tout avant tout le monde et qui est celui par lequel survient l’innovation, c’est un récit qui dispose d’une immense communauté de croyants. Donc, si on montre l’histoire d’Elizabeth Holmes (entre autres, car on a vu des dizaines d’exemples d’entrepreneurs portés aux nues puis décrédibilisés), le croyant vous dira simplement que c’est une brebis égarée, qu’elle a trompé le monde, mais qu’il faut séparer le bon grain de l’ivraie: Steve Jobs, c’est un génie. Elizabeth Holmes a bien joué la comédie et a abusé de notre confiance. Ils ne considéreront pas ces individus comme des preuves tangibles de l’inanité de la vision du monde colportée par le mythe de l’entrepreneur, mais comme des exceptions qui confirment la règle.

C’est un discours que l’on retrouve dans toutes les franges de la gauche radicale, mais qui est absolument absent à droite et à l’extrême droite, où l’on adhère la plupart du temps aux mythes individualisants, à travers la célébration de la réussite économique ou la religion de l’homme fort et providentiel. Les droites ont tendance à délaisser l’analyse structurelle et à se complaire dans la dénonciation de boucs émissaires, épargnant en cela les fondements idéologiques du capitalisme libéral.

AÉ: Comme vous l’avez montré en reprenant une définition classique de l’entrepreneur, celui-ci est supposé transcender l’humanité et la mener vers le progrès. Cela dit, dans leur storytelling («accroche narrative»), les entrepreneurs sont souvent définis comme des outsiders. Parfois, les entrepreneurs vont même adopter une posture critique ou antisystème. Quel est l’intérêt de la société à valoriser l’outsider, à fabriquer de tels symboles de désunion, quasi antidémocratiques, qui semblent justement créer des inégalités et une forme de lutte égoïste où chacun veut sa part du gâteau?

AG: Ce qui est attrayant et séduisant dans la figure du rebelle ou de l’outsider, c’est qu’il est l’opposé de l’héritier. C’est quelqu’un qui est arrivé à un endroit où il n’était pas censé se trouver, et qui s’est imposé envers et contre tous grâce aux qualités qu’on lui prête, souvent son intelligence et sa supériorité intrinsèque. Sauf que c’est totalement trompeur, en creusant un tout petit peu on se rend vite compte que celui qui réussit ne peut pas être à la marge: il s’inscrit nécessairement dans un écosystème qui le nourrit et lui fournit des opportunités. Même ceux qui semblent moins dotés au départ ont réussi en ayant accès à des fenêtres d’opportunité, à des ressources et à un réseau. Nous sommes tous des héritiers, au sens où nous héritons tous d’une situation, d’une position dans le monde. Mais reconnaître ainsi cette détermination fondamentale est très dégrisant. Adhérer au mythe de l’entrepreneur, lorsque l’on connaît une forme de réussite, aussi modeste soit-elle, permet au contraire de célébrer sa propre singularité avec davantage d’insouciance.

AÉ: Vous réservez l’épilogue de votre ouvrage à Elon Musk, qui incarne pour vous la figure ultime de l’entrepreneur. Il gère plusieurs entreprises à la fois. Est à la fois commercial et technicien. Et il semble prêt à révolutionner plusieurs segments de marché et de recherche en même temps… On lui prête souvent une étiquette antisystème, mais peut-on être vraiment antisystème en étant multimilliardaire dans un monde capitaliste? Nous pouvons peut-être faire un parallèle avec Donald Trump, qui se présentait comme un outsider électoral en utilisant son succès entrepreneurial comme une preuve de sa valeur.

AG: La dimension rebelle de Musk est à la fois en rupture et en continuité avec ses prédécesseurs. En continuité, parce qu’il s’inscrit dans une dimension romantique assez ancienne. On célèbre en lui le rebelle et l’anticonformiste, comme Thomas Edison que l’on présentait fin XIXe avec ses chaussures crottées et son bleu de travail, comme un savant fou plutôt que comme un vieux bourgeois. Steve Jobs se présentait en tee-shirt, pieds nus, il prenait de l’acide, on le rapprochait de la contre-culture avec son pseudo-combat contre IBM et Microsoft, celui de la petite entreprise rebelle contre l’establishment… Et on a une rupture, parce que, pendant la seconde moitié du XXe siècle, le patron rebelle semblait plutôt libertaire et s’affichait démocrate, défenseur des libertés et d’opinions progressistes. Ces dernières années, la rébellion est «passée à droite». Musk est une sorte de reformulation trumpiste de l’entrepreneur héroïque. Il est encore trop tôt pour savoir si cette rupture dans la posture et la symbolique va s’inscrire dans la durée.

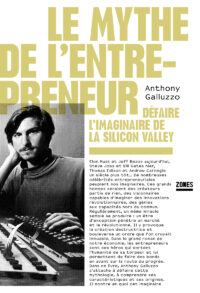

Le mythe de l’entrepreneur – Défaire l’imaginaire de la Silicon Valley, Anthony Galluzzo, La Découverte

Le mythe de l’entrepreneur – Défaire l’imaginaire de la Silicon Valley, Anthony Galluzzo, La Découverte