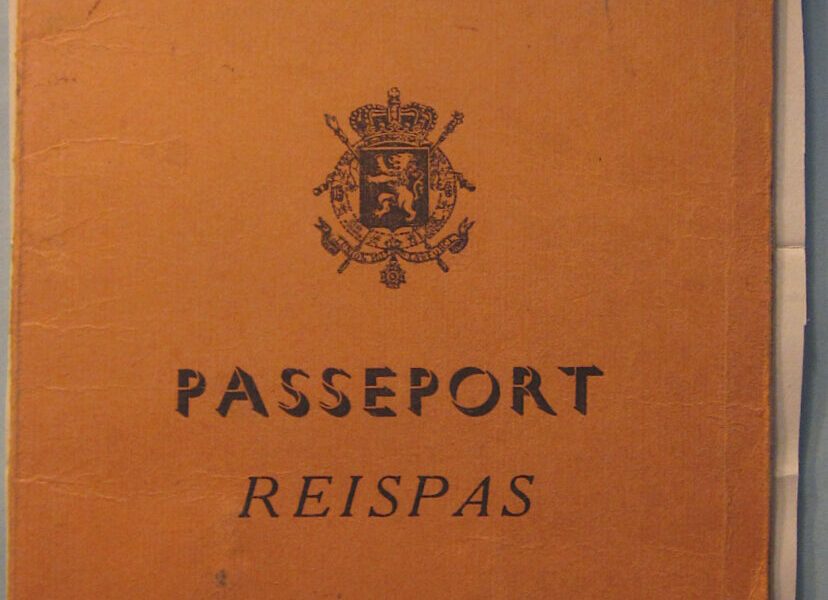

En 1984, un travailleur étranger arrivé dix, vingt ou même quarante ans auparavant n’avait toujours pas la nationalité belge. Il en était de même pour ses enfants et même ses petits-enfants. Des dizaines de milliers de personnes nées en Belgique étaient Italiennes, Marocaines, Polonaises ou encore Turques sans n’y avoir jamais mis les pieds, parfois sans même en parler la langue.

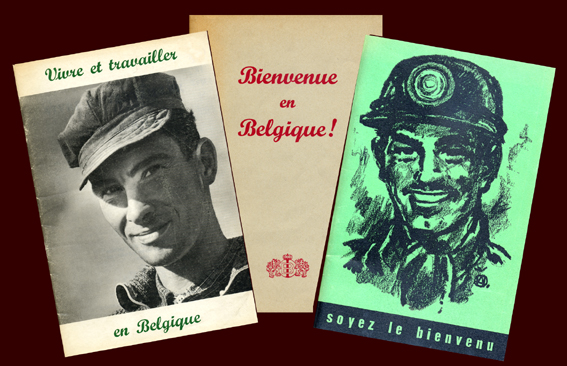

Pour en comprendre les raisons, il faut remonter au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. La Belgique cherche à se reconstruire et à relancer son économie et sa production de charbon. En 1946, le protocole belgo-italien est signé avec l’Italie. Celui-ci prévoit l’envoi de 50.000 travailleurs italiens vers les mines belges en échange de 3 millions de tonnes de charbon envoyées vers l’Italie par an[1]. Promu par le gouvernement italien, l’accord permettra à près de 150.000 Italiens de venir travailler en Belgique de 1946 à 1956. Cette même année, en 1956, un accord similaire est signé avec l’Espagne. 1957 avec la Grèce. 1964 avec la Turquie et le Maroc. Les brochures «Vivre et travailler en Belgique» sont distribuées à travers le bassin méditerranéen dans plusieurs langues pour encourager les travailleurs à rejoindre les mines belges: «Travailleurs, soyez les bienvenus en Belgique! Nous, Belges, sommes heureux que vous veniez apporter à notre pays le concours de vos forces et de votre intelligence. […] Vous êtes autorisé à vous faire rejoindre par votre famille après un mois.» Des centaines de milliers de personnes immigrent, travaillent et habitent temporairement sur le territoire belge.

Ces étrangers s’implantent en Belgique à la suite de plusieurs vagues migratoires distinctes. À ce stade, les premiers travailleurs, leurs enfants et petits-enfants n’ont qu’une nationalité: celle du pays d’origine. C’est le cas d’Antonio[2], né à La Louvière en 1958 de parents venus de Sardaigne vers les mines belges en 1956. Comme des milliers de personnes, Antonio est un Italien né en Belgique, qui ne jouit donc pas de toute une série de droits: le droit de vote, de faire de la politique ou encore l’accès à certains métiers. En effet, aucun droit du sol n’existe alors en Belgique. Pour devenir Belge, il faut avoir un père belge ou demander sa naturalisation en prouvant sa bonne assimilation. À ses 28 ans, c’est ce qu’Antonio fait pour réaliser son rêve: devenir policier. Il est naturalisé belge et perd donc sa nationalité italienne, la double nationalité n’étant alors pas autorisée. Bien qu’il ne regrette pas son choix aujourd’hui, sa demande de naturalisation lui fait à l’époque comprendre qu’il n’est pas comme les autres: «Je n’ai jamais ressenti de fortes discriminations jusqu’à ma demande de naturalisation. J’ai dû payer ma nationalité, vous vous rendez compte! Alors que j’étais né en Belgique et y avais toujours vécu. Moi, j’étais Belge, pas Italien.»

Tournant dans la politique migratoire: le paradoxe

En 1974, la Belgique stoppe soudainement l’immigration des travailleurs étrangers non qualifiés. Les années qui suivent sont marquées par la désindustrialisation et une forte récession économique. Beaucoup de travailleurs perdent leur emploi et se retrouvent au chômage. «À la base, l’idée en 1974 était – comme cela a été fait en 1936-39 avec les Italiens et les Polonais – de prendre les migrants, de les mettre dans les trains et de les renvoyer chez eux. Mais en 1970, la Belgique est un pays démocratique, avec un marché commun. Et l’un des pays dont étaient issus les travailleurs (l’Italie) était membre de la Communauté économique européenne (CEE), l’ancêtre de l’Union européenne. On se voyait donc mal mettre 200.000 personnes dans les wagons avec leurs enfants et les renvoyer là-bas. C’est là que l’on s’est rendu compte que toute immigration temporaire devient une immigration définitive», explique Andréa Rea, sociologue à l’ULB spécialisé dans les questions migratoires.

«Je n’ai jamais ressenti de fortes discriminations jusqu’à ma demande de naturalisation. J’ai dû payer ma nationalité, vous vous rendez compte ! Alors que j’étais né en Belgique et y avais toujours vécu. Moi, j’étais belge, pas italien..»

ANTONIO

C’est dans ce contexte politique que le premier Code de la nationalité belge est voté en 1984. Une législation paradoxale. Andréa Rea voit ce Code comme «une contrepartie d’une politique plus sévère en matière de contrôle migratoire». Il s’inscrit à la suite de la fermeture des frontières en 1974, pour octroyer des droits civiques et politiques aux descendants des travailleurs étrangers. En effet, entre les alertes aux bouchons pour les départs en vacances, Le Soir du 22 juin 1984 annonce: «La Belgique s’est dotée officiellement jeudi d’une loi encadrant et limitant l’immigration. Après la Chambre, le Sénat a, en effet, voté le ‘projet Gol’, qui vise d’une part à faciliter l’acquisition de la nationalité belge par les immigrés de longue date et d’autre part à limiter strictement le droit à l’installation sur le territoire d’autres immigrés […] Le vote du Sénat n’a été acquis que par 88 voix […] après une longue querelle avec les milieux universitaires, religieux et immigrés qui avaient organisé des manifestations de rue et des grèves de la faim […] La seconde partie du texte qui instaure un nouveau code de la nationalité a fait par contre l’objet d’un large consensus.» Le Code de la nationalité fait donc peu de bruit. Mais en pratique, que change-t-il?

Nouvel an 1985: 71.000 nouveaux Belges

On peine à le croire… Et pourtant, jusqu’en 1984, en Belgique, seuls les hommes pouvaient transmettre leur nationalité à leurs enfants. Un enfant né en Belgique d’une mère belge et d’un père Marocain était uniquement Marocain. Le Code de la nationalité de 1984 change cela en visant à «supprimer toutes discriminations entre hommes et femmes»[3]. Pourtant, aucune trace de cette avancée dans les grands journaux de l’époque – le froid polaire qui arrive sur la Belgique en ce début 1985 (jusqu’à -25 °C!) occupant l’essentiel des gros titres. Alors que le premier Code de la nationalité belge entre en vigueur dans la nuit du 31 décembre 1984 au 1er janvier 1985, près de 71.000 personnes obtiennent automatiquement la nationalité belge car ayant une mère belge. Sur le plan de la transmission de la nationalité, femmes et hommes deviennent égaux.

En 1974, la Belgique stoppe soudainement l’immigration des travailleurs étrangers non qualifiés. Les années qui suivent sont marquées par la désindustrialisation et une forte récession économique. Beaucoup de travailleurs perdent leur emploi et se retrouvent au chômage.

Cette année-là, il devient également possible pour les enfants de la troisième génération, soit les petits-enfants des personnes étrangères arrivés en Belgique, âgés de moins de 12 ans, d’obtenir la nationalité belge sur demande. Antonio, qui est encore italien à l’époque, a deux enfants nés en 1981 et en 1984. Sans même qu’il s’en rende compte, ils seront parmi les premiers belgo-italiens. Il faudra attendre 1991 pour que la troisième génération puisse obtenir automatiquement la nationalité belge dès la naissance et pour que la deuxième génération née sur le sol belge, soit les enfants d’immigrés, puisse l’obtenir sur demande.

«Remplacer le macaroni par le moules-frites»

En plus d’établir des règles plus claires sur l’octroi automatique de la nationalité belge, le Code de 1984 réglemente aussi les possibilités d’obtenir la nationalité belge pour les personnes étrangères majeures ne pouvant pas la recevoir automatiquement. Un concept clé fait alors son apparition: la preuve de la volonté d’intégration.

La question de l’intégration est jugée par une enquête demandée par le parquet et effectuée par un agent de quartier auprès des personnes qui introduisent une demande. À la suite de l’enquête, le tribunal juge la volonté d’intégration du déclarant est suffisante et si aucun fait personnel grave entrave à sa demande. Aucun critère ou définition du concept de «volonté d’intégration» n’était alors précisé dans la loi. Lors du vote de la loi, Serge Moureaux, sénateur socialiste, compare l’accès à la nationalité prévu à «un parcours du combattant au cours duquel le candidat est invité à remplacer le macaroni par les moules-frites», relate le numéro du 22 juin 1984 du Soir. Tout est relatif car les preuves de volonté d’intégration dépendaient de l’appréciation de l’agent de quartier: qu’est-ce que les gens mangent? Comment s’habillent-ils? Y a-t-il une nappe sur la table?

«Depuis, ‘l’intégration’, c’est devenu l’obsession permanente de l’État que l’on retrouve encore plus aujourd’hui. C’est l’épreuve de la nationalité», estime Andréa Rea. Depuis 1984, les choses ont évolué en matière d’intégration, notamment avec une réforme du Code en 2012 durcissant les critères d’acquisition, alors qu’ils avaient été assouplis en 2000. Marie Doutrepont, avocate spécialisée en droit de la migration, s’est intéressée à l’histoire des lois régissant l’octroi de la nationalité. Elle indique: «Il y a une révolution copernicienne entre le Code de 1984 et la loi de 2012. En 1984, le législateur considère qu’il faut faire preuve d’une volonté d’intégration pour acquérir la nationalité; tandis qu’en 2012, on dit qu’il faut d’abord être intégré, et alors seulement on peut prétendre à devenir Belge.» Il faut dorénavant fournir des preuves d’intégration (sociales, économiques et linguistiques) en plus d’un séjour légal d’au moins cinq ans pour prétendre à la nationalité.

Devenir Belge, pas pour toutes

Contrastant avec le Code de 1984 qui visait à effacer les discriminations de genre dans la transmission de la nationalité, une étude de MYRIA[4], le centre fédéral Migration, estime que la réforme du Code de 2012 impacte négativement l’accès à la nationalité pour les femmes. En effet, la réforme supprime l’acquisition de la nationalité par un conjoint belge et demande aux prétendants à la nationalité belge de prouver de 468 jours de travail au cours des cinq dernières années. Les femmes, discriminées, entre autres, sur l’accès à l’emploi, ont donc beaucoup plus de difficultés à obtenir la nationalité, le travail domestique n’étant pas considéré comme une activité économique. «On sait bien que les carrières hachées, avec des pauses, c’est en majorité les carrières des femmes. Par exemple, j’avais un client afghan reconnu refugié qui a obtenu la nationalité belge après cinq ans. Sa femme voulait aussi devenir Belge mais c’est elle qui s’occupait de leurs trois enfants et elle ne travaillait donc pas. Elle n’a donc pas pu acquérir la nationalité sous la même procédure que son mari en cinq ans, il faudra qu’elle attende 10 ans de résidence pour ne pas devoir prouver de son intégration économique», témoigne Marie Doutrepont.

Déjà durcies depuis 1984, les conditions pour pouvoir prétendre à la nationalité belge par acquisition sous le gouvernement De Wever prévoient d’être encore plus rigides et surtout coûteuses, avec une volonté d’augmentation des frais de procédure de 150 € à 1.000 €. Une mesure qui a peu de sens, même pour les tendances politiques nationalistes de l’Arizona, selon l’avocate Marie Doutrepont: «Dans la logique populiste, on veut réduire le droit au séjour, mais, là, ce n’est pas du tout de ça qu’il s’agit. Pour les procédures d’acquisition de la nationalité, il s’agit de gens déjà intégrés et installés en Belgique. Ce ne sont pas ceux qui vont partir puisqu’ils ont déjà un statut de résidence stable.»

[1] Protocole entre la Belgique et l’Italie concernant le recrutement de travailleurs italiens et leur établissement en Belgique. Signé à Rome, le 23 juin 1946.

[2] Prénom d’emprunt.

[3] Code de la nationalité belge du 28 juin 1984.