1933. Alors que le nazisme vient de s’abattre sur l’Allemagne depuis l’arrivée au pouvoir, le 30 janvier, d’Adolf Hitler, le Secours rouge international (SRI) lance à Charleroi, du 1er au 15 septembre, une campagne afin de soutenir les «vaillants lutteurs antifascistes». De nombreux réfugiés allemands ont afflué vers les pays voisins, dont la Belgique, et y vivent clandestinement. «Nous invitons toutes les organisations ouvrières sans distinction de parti, à participer à la quinzaine de solidarité, dont le produit servira à soutenir toutes les victimes du fascisme, sans distinction de parti, de nationalité, de race ou de religion(1)», enjoint l’organisation dans L’Humanité de Charleroi, le journal du Parti communiste local. À cette époque, la Belgique traverse elle-même une profonde crise sociale et économique. Une grève générale secoua le pays un an auparavant, en juillet 1932, engagée par la centrale des mineurs du Borinage afin de dénoncer la diminution des salaires et la détérioration des conditions de travail. Cet événement contribua à politiser le mouvement ouvrier et à renforcer son adhésion au Parti communiste, lequel cherche, en ces temps troubles, à former un front populaire avec les socialistes afin de lutter contre «la menace fasciste» se développant partout en Europe. «Malgré les divergences apparues au cours des décennies précédentes, il y a des tentatives de rapprochement», relate François d’Agostino, historien et coordinateur de l’association culturelle Joseph Jacquemotte.

À cette époque, la Belgique traverse elle-même une profonde crise sociale et économique. Une grève générale secoua le pays un an auparavant, en juillet 1932, engagée par la centrale des mineurs du Borinage afin de dénoncer la diminution des salaires et la détérioration des conditions de travail. Cet événement contribua à politiser le mouvement ouvrier et à renforcer son adhésion au Parti communiste, lequel cherche, en ces temps troubles, à former un front populaire avec les socialistes afin de lutter contre «la menace fasciste» se développant partout en Europe.

En réalité, l’antifascisme puise ses origines en Wallonie dès les années 1920. «Le terme ‘antifasciste’ désigne d’abord les émigrés italiens ayant fui la dictature de Benito Mussolini, retrace Julien Dohet, secrétaire politique au sein du SETca Liège, historien et auteur de plusieurs études et ouvrages sur le sujet. Puis cela s’étend à d’autres groupes issus du mouvement ouvrier, syndical, politique et social, qui s’opposent aux partis d’extrême droite en train d’apparaître, comme la Légion nationale et Rex.»

Mouvement antirex, Résistance et Libération

Lorsque aux élections législatives du 24 mai 1936, le «Front populaire de Rex» de Léon Degrelle remporte 8,6% des votes dans le Pays noir (soit 11.746 voix), la Fédération socialiste de Charleroi, avec à sa tête Arthur Gailly, riposte aussitôt en créant un «comité antirex» dont l’objectif est de «contrer les troupes de Degrelle chaque fois que l’occasion se présente»(2). Des appels à la mobilisation sont lancés à l’annonce de meetings rexistes, des contre-manifestations sont organisées, durant lesquelles des affrontements et des incidents violents éclatent. Ce qui pousse certaines communes, comme Marchienne-au-Pont, à interdire toute réunion ou manifestation sur leur territoire. Cette année-là est également marquée par une nouvelle vague de grèves chez les travailleurs. L’occasion pour Léon Degrelle de «faire preuve d’une démagogie sans limite» auprès des ouvriers qu’il tente de rallier à sa cause, analyse l’historienne Flore Plisnier. Mais la mobilisation socialiste déployée semble fructueuse puisque, aux élections communales de 1938, «on ne compte qu’un seul élu à Charleroi parmi toutes les communes où s’était présentée une liste rexiste homogène», conclut Flore Plisnier. Une «déconfiture électorale» confirmée lors des législatives de 1939. Le parti, qui s’est radicalisé entre-temps, deviendra néanmoins l’interlocuteur privilégié de l’occupant nazi.

Mai 1940: en 18 jours à peine, l’armée allemande a pris le contrôle de la Belgique. Des civils sont arrêtés, «uniquement des antifascistes, des antinazis et des citoyens considérés comme des ‘ennemis’, selon Anne Morelli, historienne et professeure honoraire de l’ULB. En réalité, ce sont leurs opinions qui sont poursuivies». Très vite, la Résistance s’organise dans tout le pays. Multiforme, elle compte dans ses rangs «des Italiens, surtout d’anciens combattants de la guerre d’Espagne qui sont des antifascistes avérés et qui ont l’habitude du travail clandestin et des armes»(3). Cependant, «toute la résistance belge n’est pas contre l’extrême droite. Une partie d’entre elles, de tendance nationaliste, s’oppose à l’occupation du territoire par les Allemands, mais pas à l’idéologie nazie», nuance Julien Dohet.

Mai 1940: en 18 jours à peine, l’armée allemande a pris le contrôle de la Belgique. Des civils sont arrêtés, «uniquement des antifascistes, des antinazis et des citoyens considérés comme des ‘ennemis’, selon Anne Morelli, historienne et professeure honoraire de l’ULB. En réalité, ce sont leurs opinions qui sont poursuivies».

À Charleroi, le Front de l’indépendance – ou Partisans armés –, organisation émanant du Parti communiste, se démarque par ses actions de sabotage et ses coups armés, dont l’assassinat de deux bourgmestres rexistes du Grand Charleroi. Ces actes ne furent pas sans conséquences pour la population carolorégienne, les autorités allemandes ayant mené de nombreuses exactions en représailles(4).

Au moment de la Libération, le gouvernement belge procède à des expulsions, surtout des étrangers, dont des Italiens ayant pourtant participé au mouvement de résistance. «C’est le début de la guerre froide, le gouvernement fait donc la chasse aux communistes, qu’ils soient antifascistes ou pas», souligne Anne Morelli. Durant les décennies suivantes, l’extrême droite se fait discrète, mais ne s’éclipse pas totalement. «L’après-Mai 1968 est une période de renaissance de quelques groupes fascistes sous de nombreux noms», évoque Julien Dohet dans une analyse(5). Plusieurs manifestations «antifascistes» sont alors organisées en Belgique, comme celle du 18 décembre 1976 à Braine-le-Comte contre le «néo-rexisme», où Yvonne Ledoux, ancienne résistante et dirigeante du Front de l’indépendance de Charleroi, crie au micro d’un journaliste de la RTB (ancêtre de la RTBF) invoquant la liberté d’expression: «Pas cette liberté-là! Il suffit de se rappeler les milliers de patriotes morts par la faute de ces gens-là(6)!»

Une vigilance institutionnelle

Fin 1991. Suite à la percée électorale du FN «belge», né en 1985, des collectifs se forment autour d’un «Front antifasciste» national. L’Union des antifascistes de Charleroi (UAF) voit notamment le jour en 1993. «Dans mes souvenirs, ce qui a déclenché sa création est l’annonce d’un meeting du FN à la maison du peuple de Marchienne-Docherie», se remémore Fabrice Eeklaer, secrétaire fédéral à la CSC Charleroi Sambre-et-Meuse, permanent au MOC, le Mouvement ouvrier chrétien, à ce moment-là. «On se réunit à trois ou quatre, on écrit un texte et on se mobilise devant le local», poursuit-il.

Fin 1991. Suite à la percée électorale du FN «belge», né en 1985, des collectifs se forment autour d’un «Front antifasciste» national. L’Union des antifascistes de Charleroi (UAF) voit notamment le jour en 1993.

Fabrice Eeklaer se rappelle aussi «l’énorme claque» des élections de 1994, à l’issue desquelles cinq élus FN entrèrent au conseil communal de Charleroi. Pour lui, ces résultats illustrent la défiance politique «chez la population ouvrière, en proie à la misère et au déclin industriel, pour qui la gauche ne répond plus à ses besoins». L’UAF met en place «une vigilance face aux tentatives de l’extrême droite de se réunir, en concertation avec les politiques démocratiques et les associations». Le groupe mène aussi des actions culturelles «autour des questions d’intégration et d’exclusion sociale». Mais progressivement, son activité se dilue. «Cela n’était plus vraiment nécessaire, l’extrême droite locale étant peu visible en dehors des élections.» Des tensions internes minent par ailleurs le parti. «Des portes qui claquent, des vestes tournées et retournées, des injures énormes, des allers-retours à donner le tournis… C’est un affligeant spectacle qu’offre depuis octobre 1994 l’extrême droite de la scène carolorégienne (7)», commente Le Soir le 13 mai 1995.

Une situation explosive

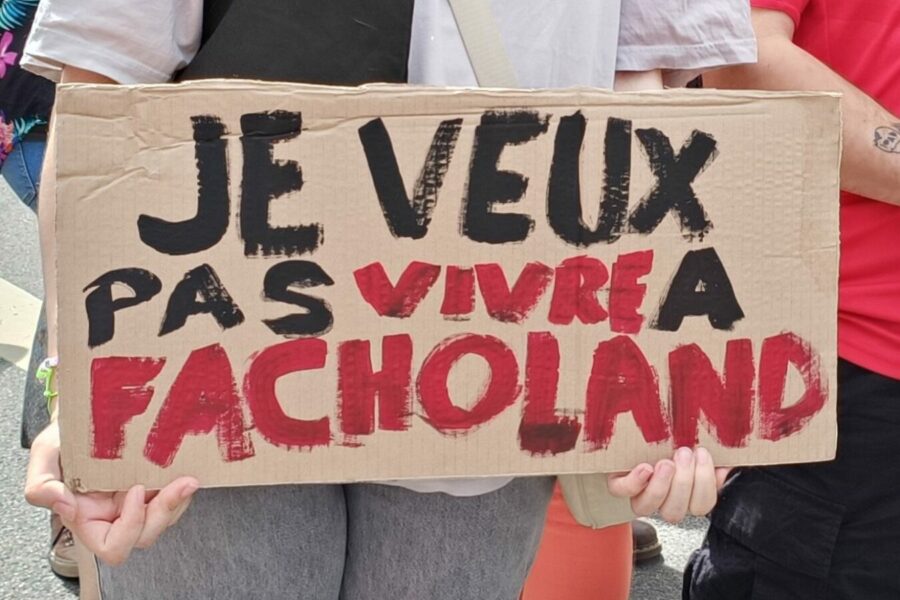

25 janvier 2020. Plusieurs dizaines de personnes ont répondu à l’appel lancé par le front syndical FGTB-CSC et le Front antifasciste Liège 2.0, actif depuis un an, afin de s’opposer à une réunion du Parti national européen (PNE) dans un local privé à Gilly. Face à eux: des chars antiémeutes, des autopompes. « On s’est retrouvés face à un déploiement policier encore jamais vu à Charleroi. Un militant CSC a reçu un coup sur le crâne et s’est retrouvé à l’hôpital avec plusieurs points de suture », raconte Fabrice Eeklaer, encore choqué. Le lendemain, les syndicalistes interviennent au conseil communal «dans une colère terrible» et relancent dans la foulée «une coalition antifasciste» à Charleroi. De nouveau, celle-ci associe les politiques locaux et leur propose, en 2023, d’adopter une motion qui prévoit d’empêcher «par tous les moyens légaux la diffusion de propos haineux, racistes, sexistes ou xénophobes, de surveiller les événements ouvertement fascistes, de soutenir et promouvoir la coalition antifasciste, d’impliquer la jeunesse carolo et la sensibiliser aux dangers de l’extrême droite, ainsi que de former les policiers et fonctionnaires à l’ouverture et l’égalité».

Le lendemain, les syndicalistes interviennent au conseil communal «dans une colère terrible» et relancent dans la foulée «une coalition antifasciste» à Charleroi. De nouveau, celle-ci associe les politiques locaux et leur propose, en 2023, d’adopter une motion qui prévoit d’empêcher «par tous les moyens légaux la diffusion de propos haineux, racistes, sexistes ou xénophobes, de surveiller les événements ouvertement fascistes, de soutenir et promouvoir la coalition antifasciste, d’impliquer la jeunesse carolo et la sensibiliser aux dangers de l’extrême droite, ainsi que de former les policiers et fonctionnaires à l’ouverture et l’égalité».

Cette motion est loin de faire l’unanimité au sein de la Coordination antifasciste de Belgique (8), certains la trouvant ineffective. «L’antifascisme peut s’articuler de différentes manières, entre des courants autonomes et des fronts plus consensuels dans leur méthode d’action, estime François d’Agostino. Ces deux approches convergent vers un même objectif: mettre en lumière les dangers de l’extrême droite.» L’historien voit des similitudes entre les années 1930/40 et aujourd’hui: «La situation est explosive. Partout en Europe, l’extrême droite cherche à casser la solidarité entre les travailleurs, les jeunes et les vieux, les femmes et les hommes. Tout en adoptant des politiques économiques extrêmement agressives.»

Si la Wallonie semble faire exception, une autre menace gronde. «La droite dite traditionnelle adopte des discours et des pratiques d’extrême droite», alerte Fabrice Eeklaer. Pour lui, les coalitions antifascistes doivent intégrer dans leur lutte la construction «d’un projet fédérateur afin de redonner l’espoir aux classes populaires».

(1) Archive provenant de l’Association culturelle Joseph Jacquemotte, Dampremy.

(2) «Un exemple d’opposition de la gauche à Rex: Arthur Gailly et le comité antirex à Charleroi», Flore Plisnier, Institut d’histoire ouvrière, économique et sociale (IHOES), 2014.

(3) «La communauté italienne de Belgique et la Seconde Guerre mondiale», Anne Morelli, Revue du Nord, 2, 1988, https://difusion.ulb.ac.be/.

(4) «‘On a tué le maïeur’ Les bourgmestres rexistes assassinés et la Résistance», brochure des archives de Charleroi, 2022, n°9.

(5) «L’antifascisme à Liège, esquisse d’une lutte jamais abandonnée», Julien Dohet, IHOES, 2019.

(6) Cette citation provient d’une archive de l’IHOES, «L’émission RTB du 5 février 1977 sur la renaissance du fascisme en Belgique».

(7) «Le pénible vaudeville de l’extrême droite épinglé à Charleroi», Denis Ghesquière, Le Soir, 13/05/1996.

(8) Structure créée le 17 février 2024 et regroupant les trois Régions du pays.