Désormais sous tutelle francophone, l’institution judiciaire espère revenir aux objectifs de ses débuts, en mettant l’inclusion au centre de son projet.

Si nous étions au XVIIe siècle dans le Japon impérial, les maisons de justice auraient incontestablement fait partie du «monde flottant» où tout est changeant et éphémère. En dix-huit ans d’existence, cette institution judiciaire a connu de multiples réformes. La dernière en date est de taille, celle de la communautarisation. «Si les maisons de justice n’ont jamais été porteuses d’un nouveau modèle de justice, leur nouveau cadre est propice à la recherche d’une autre place pour le travail social en justice, en se référant non plus à la récidive, mais à l’inclusion sociale. Elles pourraient de la sorte renouer avec des finalités sociales, avec un projet politique substantiel, et, par là, ramener les outils managériaux à ce qu’ils sont: des moyens, et non des fins», précise le criminologue de l’ULB Philippe Mary1.

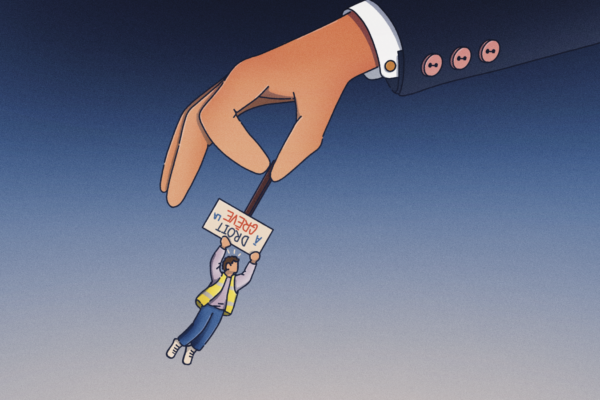

À l’origine, l’idée des maisons de justice s’inscrivait dans le cadre des politiques de la ville, développées en France à partir des années 80 et chez nous en 1990. La volonté était de rapprocher une série d’institutions, pas uniquement judiciaires, de quartiers difficiles, de façon à recréer du lien social. En Belgique, c’est l’affaire Dutroux qui ajoutera un intérêt à cette justice de proximité. «L’idée était d’humaniser de la justice, rappelle le criminologue. Au fil du temps, les maisons de justice sont devenues une administration très importante, aussi qualitativement que quantitativement. Une institution qui devient aussi forte, en si peu de temps, aurait pu se permettre des velléités impérialistes par rapport à d’autres secteurs. Cela n’a pas été le cas. Par contre, les maisons de justice sont restées des agents d’exécution de décisions judiciaires.» Dans ce cadre-là, la question de l’efficacité est devenue de plus en plus importante autour de deux sujets: la prévention de la récidive et le contrôle du travail mené par les assistants de justice auprès des justiciables, notamment les plus à risque ou les plus médiatiques. Avec les réformes successives et la politique de management, les outils gestionnaires vont de plus en plus jouer un rôle de pilotage dans la pratique quotidienne des assistants. «De toutes les agences pénales, seules les maisons de justice ont été soumises à un tel souci d’uniformisation, ayant pour effet de limiter un certain nombre de marges de manœuvre dans le travail social, pointe Philippe Mary. Les maisons de justice sont alors les fers de lance d’une justice plus répressive qui ne se préoccupe plus d’un point de vue moral, clinique du traitement des justiciables, mais qui intervient pour assurer la gestion et la surveillance de groupes à risque dans une optique managériale.»

«La communautarisation offre la possibilité d’un rapprochement avec des intervenants qui ont les compétences pour intervenir intra-muros.» Michaelle Masuir, maison de justice de Liège

Entre leurs débuts et aujourd’hui, les maisons de justice ont connu aussi une accélération de la diversité des peines (peine de travail autonome, peine de probation autonome, surveillance électronique…). Cette course à la diversification a eu pour effet pour les assistants de justice de se concentrer sur la gestion des flux de justiciables. «Et ce au détriment de cette mission d’accueil social de première ligne, pourtant à la base des maisons de justice. Elle se définit d’ailleurs à peu de chose aujourd’hui, regrette Michaelle Masuir, directrice de la maison de justice de Liège qui compte 102 collaborateurs, dont 80 assistants. À Liège, on a commencé avec 20 assistants de justice qui s’occupaient de permanences en matière d’accueil social de première ligne, il n’y en a plus que deux aujourd’hui. Parce que les missions pénales (enquête et guidance du justiciable) sont devenues prioritaires. Comme on a des flux de mandats qui peuvent connaître des variations importantes et, dès lors, être difficiles à absorber, on en arrive à la constitution de listes d’attente, à établir des priorités entre le suivi du justiciable, l’accueil des victimes ou l’accueil social, ce qui remet en cause la question du rapprochement du citoyen face à la justice.» Quant à la communautarisation, Michaelle Masuir souhaite que cette mission de première ligne soit réinvestie. En termes de perspective, il y a aussi la possibilité d’un travail intra-muros. «L’assistant de justice est mandaté à la sortie de prison, pas avant. La communautarisation offre la possibilité d’un rapprochement avec des intervenants qui ont les compétences pour intervenir intra-muros. On pourrait assurer une meilleure continuité des interventions entre la prison et l’extérieur», espère la directrice de la maison de justice de Liège.

Un nouvel indicateur

À la tête de ce vaste chantier, il y a notamment Pedro Ferreira Marum, directeur général adjoint du service général justice et justiciables de la Fédération Wallonie-Bruxelles. «On continue de répondre à la demande de l’autorité mandante, à savoir la justice. L’indicateur reste, pour notre client, la diminution de la récidive, explique-t-il. Mais on revient aussi quasiment à l’idée initiale des maisons de justice car l’inclusion sociale est une priorité désormais. Le désistement, un nouvel indicateur, pour amener le justiciable à quitter la voie de la délinquance, en mettant en place une offre de services qui permet de mieux rencontrer les aspirations des délinquants pour sortir de leur trajectoire, en apportant une aide concrète dans les formations ou l’emploi, par exemple.»

Simple cache-sexe ou véritable leitmotiv? L’avenir le dira. Un groupe de travail autour du désistement a en tout cas été mis en place pour travailler autour de ce concept en Fédération Wallonie-Bruxelles.

«Ce qui compte, c’est d’offrir un service universel, donné partout en Fédération Wallonie-Bruxelles selon les mêmes modalités», Pedro Ferreira Marum, Service général justice et justiciables de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Pour Philippe Mary, la prédominance prise par le contrôle pourrait en effet être contrebalancée, dans ce contexte, par une revalorisation du travail social, en donnant la priorité à la relation de l’assistant de justice avec le justiciable. Mais il faut pointer quelques bémols: outre la référence à la récidive qui conduit à un contrôle accru du travail de l’assistant face aux autorités judiciaires, la fin du lien hiérarchique des maisons de justice avec le SPF Justice n’est pas une garantie en soi, même en étant communautarisée. «L’exemple de la surveillance électronique est tout à fait révélateur à ce niveau-là: 75% des activations (= décision de placer au détenu un bracelet électronique) relevaient en 2015 des directeurs de prison pour l’exécution des courtes peines. Prise à un autre niveau de pouvoir, cette décision empêche les maisons de justice qui s’occupent de ces détenus de prévoir leur accompagnement. Elles risquent, comme par le passé, de se retrouver dans la gestion des flux des justiciables», prévient le criminologue de l’ULB.

L’autre grande difficulté qui attend les maisons de justice est de trouver un nouvel équilibre entre les 700 agents, les 13 maisons de justice, le centre de surveillance électronique et les 122 partenaires, associations, villes et communes ou commissions d’aide juridique. Jusqu’à maintenant, quatre entités étaient compétentes (SPF Justice, Wallonie, Communauté française, Cocof). Un nouveau décret doit permettre d’harmoniser tout cela avec six missions et 25 prestations uniformisées qui seront offertes aux justiciables qu’ils soient détenus, victimes ou simples citoyens. «Ce qui compte, c’est d’offrir un service universel, donné partout en Fédération Wallonie-Bruxelles selon les mêmes modalités», précise Pedro Ferreira Marum. Même si, du côté des associations actives depuis longtemps auprès des justiciables, la crainte de la standardisation est vive et avec elle, celle de ne pas voir le rapprochement tant attendu entre citoyen et justice.

- Les propos retranscrits ont été recueillis le 17 février dernier lors de la journée d’étude «Les maisons de justice à l’heure de la communautarisation: constats et défis», organisée au Théâtre Marni par le groupe socialiste du parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

En savoir plus

«Maisons de justice: retrouver l’aspect social», Alter Échos n°412, Pierre Gilissen, 23 novembre 2015.