C’est en 2009 que la violence a fait son apparition dans la vie de Khaled Boutaffala. Après sa journée de travail au Service droit des jeunes, il décide d’aller saluer sa grand-mère, à Saint-Gilles. Au détour d’une ruelle, il tombe par hasard sur son frère. Les deux hommes s’arrêtent quelques minutes pour discuter tranquillement avant de remarquer, un peu plus bas, la présence d’une ambulance garée non loin du domicile de l’aïeule. Ils s’inquiètent et s’approchent. «Trois minutes plus tard, des fourgons de police arrivent», se souvient Khaled Boutaffala.

Un policier se saisit de son frère, puis un autre le pousse vers un collègue qui le frappe au torse. Ils chutent. «Six ou sept policiers me tiennent au sol puis m’amènent dans le combi», raconte Khaled Boutaffala. Dans le fourgon, c’est le déluge de coups et d’insultes racistes. Khaled est piétiné. Son cuir chevelu cède sous les coups et saigne abondamment. On lui intime de crier «je suis un sale macaque». Khaled Boutaffala est totalement désorienté lorsque le fourgon se gare au commissariat, rue Démosthène, à Anderlecht. Ces instants suspendus vont hanter Khaled Boutaffala pendant bien des années.

Au commissariat, quelques coups sont encore donnés. «Puis un policier marocain est arrivé, a vu que je saignais de la tête. Il est resté le temps que j’aille à l’hôpital.» Les années suivantes, c’est le combat judiciaire qui va mobiliser l’énergie de Khaled Bouttafala. Les plaintes et les recours s’enchaînent. Après des années de lutte et de non-lieu, l’affaire, portée devant la Cour européenne des droits de l’homme, sera radiée suite à une proposition d’indemnisation de l’État belge pour éviter une condamnation formelle. Mais cette proposition est une reconnaissance tacite que «l’interpellation du demandeur ne s’était pas déroulée dans des conditions assurant le plein respect du droit à l’absence de traitement dégradant», comme le stipulait la Cour de cassation de Belgique.

«Mais il existe un malentendu au sujet du Comité P. Ce n’est pas forcément l’organe le plus à même de traiter des plaintes individuelles.» Patrick Charlier, directeur d’Unia

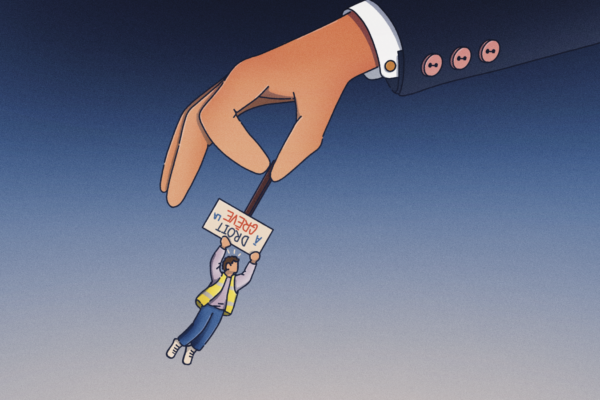

Malgré cela, l’affaire n’est pas terminée. Les policiers incriminés ont, en parallèle, porté plainte pour rébellion contre Khaled Boutaffala. Et ce dossier prend aussi la direction de la Cour européenne des droits de l’homme. Pour la Ligue des droits humains, cette difficulté à obtenir justice prouve qu’il existe, en Belgique «un problème structurel d’égalité des armes au détriment des victimes».

Bien des policiers, à l’image d’Eddy Quaino, mandataire permanent à la CGSP, rappellent souvent qu’il n’existe pas d’impunité, car le nombre de plaintes est peu élevé au regard du nombre d’interventions et qu’ils sont «la profession la plus surveillée. Par trois ou quatre organismes de contrôle», dit-il. Et pourtant, du côté du monde associatif et d’activistes, on évoque un sentiment d’impunité. Mais justement, cette impunité, n’est-elle qu’un sentiment?

Le Comité P, contre-pouvoir bien discret

Pour signaler un abus ou se plaindre auprès d’organismes de contrôle des services policiers, trois possibilités sont offertes. Mais les organes de contrôle, s’ils peuvent enquêter, n’ont aucun pouvoir de sanction, ce dernier est la prérogative des autorités administratives.

Chaque zone de police ou unité de la police fédérale doit être munie d’un service de contrôle interne. Il est aussi possible d’introduire une plainte à l’Inspection générale (AIG). Même s’il arrive à ses services d’enquête d’aller au fond des choses, leur personnel est étique, leur rayon d’action est donc limité. Quant à leur indépendance, elle est sujette à caution, car le service dépend du pouvoir exécutif et judiciaire.

Reste enfin le plus célèbre de ces trois organes: le Comité permanent de contrôle des services de police, de son petit nom, «Comité P». Son indépendance est davantage reconnue, car il dépend du pouvoir législatif, donc du Parlement, et ses cinq membres effectifs sont des magistrats ou anciens magistrats. La plupart des membres de ses services d’enquête sont des policiers en détachement. Le comité du Conseil de l’Europe contre la torture recommandait, déjà en 2009, que ces services soient «composés d’experts indépendants recrutés à l’extérieur». Un enjeu dont a conscience le Comité P, qui, dans sa réponse écrite à nos questions, souligne que la proportion de «commissaires-auditeurs devenus ‘statutaires’, et, donc, sans plus aucun lien avec la police, ne cesse d’augmenter […] Il reste important d’avoir un certain nombre d’enquêteurs détachés ayant une expérience de terrain».

Dans les faits, les services d’enquête du Comité P sont régulièrement sollicités par les magistrats pour des enquêtes judiciaires, lorsque des policiers sont suspectés d’abus. Ils traitent aussi directement des plaintes individuelles. «Mais il existe un malentendu au sujet du Comité P. Ce n’est pas forcément l’organe le plus à même de traiter des plaintes individuelles», explique Patrick Charlier, directeur d’Unia. En effet, lorsque des faits sont suffisamment graves pour constituer une infraction pénale, le Comité P transmet le dossier individuel vers le parquet. Dans d’autres cas, l’organe de contrôle le renvoie aux policiers de l’AIG ou du contrôle interne. En 2019, le Comité P a reçu 2.646 plaintes contre 2.965 l’année précédente. Seulement 6% ont été suivis par le service d’enquête interne. D’ailleurs le Comité P l’affirme clairement, à sa création «il n’était pas conçu comme un bureau des plaintes […], davantage et, au contraire, le Comité permanent P est censé déterminer des dysfonctionnements structurels».

«Il n’existe pas de politique de classement sans suite chez les magistrats.» Christian de Valkeneer, procureur général à Liège

Sur la base de ses constatations, le Comité P publie des rapports d’audit et des analyses régulières sur le dysfonctionnement des services de police. «Mais il existe une tension entre le contrôle de la police au regard des droits fondamentaux et l’importance d’assurer le bon fonctionnement de l’institution, la volonté d’améliorer le travail de la police, qui sont des missions du Comité P», développe Mathieu Beys, auteur du livre Quels droits face à la police? Il y a donc du boulot effectué par l’organe de contrôle, des rapports qui sortent, «mais une grande prudence, des formules vagues, afin de ne pas miner la confiance du public en l’institution policière», ajoute-t-il.

Faiblesse des évaluations et sanctions des policiers

Dans son rapport d’audit sur les violences policières de 2019, le Comité P pointait une série de manquements dans le fonctionnement interne de la police. Il soulignait par exemple des problèmes dans l’évaluation de certains policiers, «peu détaillées, peu étayées». Et surtout, les contrôleurs notaient «une certaine retenue à attribuer une mention négative» ou encore des «rapports d’évaluation plus positifs que la réalité». Ces éléments peuvent paraître anodins, mais, comme le rappelait le Comité P, il s’agit d’un processus «essentiel dans la gestion des risques de violences policières».

C’est surtout la difficulté d’appliquer des sanctions au sein de la police qui attire l’attention. Christian De Valkeneer, procureur général à Liège, regrette beaucoup que «des sanctions disciplinaires ne suivent pas une sanction pénale, par exemple de la prison avec sursis. La loi sur les sanctions n’est pas simple et on constate une frilosité des autorités administratives. Ce n’est pas facile d’infliger une sanction, car cela suscite en général de l’émotion parmi les policiers». Le Comité P relève, de son côté, une «frilosité» dans l’application de la loi disciplinaire. L’organe de contrôle pointait la «nette différence» entre les dossiers personnels, vides, et l’historique de policiers qui pourtant avaient fait l’objet d’enquêtes disciplinaires, «parfois nombreuses». Les problèmes disciplinaires disparaissent des dossiers alors que les «lettres de félicitations» y restent.

Selon Mathieu Beys, la loi sur les sanctions disciplinaires est «si complexe que, même dans des cas très graves, il est très compliqué de décider d’une sanction». Mais pour Eddy Quaino, «s’il faut bien sûr sanctionner les dérapages, il ne faut pas simplifier la loi sur les sanctions disciplinaires afin de sanctionner davantage les policiers qui sont sur le terrain tous les jours, parfois sur un fil, qui travaillent parfois la nuit, peuvent avoir des soucis à la maison. En cas de dérapage, il faut bien l’analyser, peut-être penser à d’autres outils de management qu’à des sanctions fortes». Même en cas de changement de loi, il n’est pas dit que l’application suive. Car, comme nous l’écrit le Comité P, la police a développé une «culture particulière» où la pression existe pour «serrer les rangs». Selon le Comité P, les forces de police doivent éviter une «opacité inappropriée» et de donner l’exemple de zones de police aux pratiques positives, comme celle de Bruxelles-Ixelles qui a monté l’initiative «et si c’était toi» où des policiers «se mettent dans la position des interpellés».

Quoi qu’il en soit, le seul moyen pour une victime d’obtenir un dédommagement ou une réparation, c’est de se tourner vers l’institution judiciaire, dont le fonctionnement est lui-même parfois contesté.

Ta parole, contre la mienne

«Certaines plaintes aboutissent, mais en général il s’agit de situations où des policiers sont eux-mêmes victimes de leurs collègues ou lorsqu’un policier témoigne contre un autre. Pour un simple citoyen, c’est beaucoup plus difficile d’obtenir gain de cause.» Cette affirmation, c’est celle de Patrick Charlier, le directeur d’Unia, qui évoque surtout les cas de racisme ou de discriminations émanant de forces de l’ordre, car elles correspondent au mandat de son institution. Mais elle soulève un problème fondamental. En justice, les plaintes pour violences policières se résument bien souvent à la parole de l’un contre la parole de l’autre.

«Les procureurs ont développé un esprit de corps avec les policiers. Certains juges d’instruction aussi. Ils ont besoin des policiers pour mener leurs enquêtes, c’est leur moyen d’action sur le monde.» Un avocat

Et l’utilisation de la contrainte par la police est prévue par la loi, à condition qu’elle soit proportionnée et légitime. «La question de la légitimité complexifie la recherche puisqu’elle induit une inconnue supplémentaire dans l’équation, écrivait le Comité P en 2019 dans son rapport sur les violences policières. Celles-ci relevant, pour une part, de l’interprétation donnée par les protagonistes, tantôt policiers, tantôt citoyens.» La question de la «preuve» des violences policières est délicate. Grâce aux vidéos que filment les citoyens, on voit apparaître «des comportements qu’on ne savait pas démontrer», rappelle Patrick Charlier. Bien sûr, des policiers sont aussi victimes de violence, et, parfois, «l’accès à l’intégralité du dossier montre que nous n’avions pas la vision de tous les faits existants», ajoute le directeur d’Unia.

Pour certains praticiens du droit, le problème est plus profond. «Les procureurs ont développé un esprit de corps avec les policiers. Certains juges d’instruction aussi, avance un avocat. Ils ont besoin des policiers pour mener leurs enquêtes, c’est leur moyen d’action sur le monde.» «Les juges ont un mal fou à remettre en cause la parole d’un policier, abonde Mathieu Beys, et les sanctions, lorsqu’il y en a, sont peu dissuasives.» Difficile d’objectiver ces assertions, car la Belgique manque cruellement de données chiffrées quant au nombre de plaintes introduites pour violences policières et à leur aboutissement. Le Comité P est censé les centraliser. Dans sa dernière analyse des décisions judiciaires, en date de 2019, l’organe de contrôle rappelait qu’il ne recevait «pas toutes les informations pourtant légalement prévues».

Malgré tout, le rapport analysait 145 décisions judiciaires pour violences policières de 2015 à 2017. Un chiffre incomplet qui, de surcroît, ne dit rien des classements sans suite. Dans seulement 30 dossiers, les faits ont été établis. Dans 17 cas, une suspension du prononcé de la condamnation a été octroyée, c’est-à-dire que les faits sont reconnus, mais qu’aucune peine n’est décidée pour ne pas nuire au reclassement professionnel du prévenu, qui est mis à l’épreuve. «Souvent, les sanctions ne sont pas assez dissuasives», pense Mathieu Beys.

Mais pour Christian De Valkeneer, procureur général à Liège, «la suspension est certes une mesure de faveur, mais c’est un avertissement solide. Ce n’est pas une manière d’étouffer le dossier». Il rappelle que, dans ces dossiers, «la preuve n’est pas toujours facile à faire et que le doute doit aussi profiter à l’accusé». Pour le procureur, les magistrats ont l’obligation d’être attentifs à ces allégations de violence policière. Il rappelle que, depuis l’adoption de la circulaire des procureurs généraux du 28 novembre 2017, en cas de «grave atteinte à l’intégrité physique ou morale» d’un citoyen dans le cadre d’une intervention policière, «les parquets doivent diligenter une enquête». «Et il n’existe pas de politique de classement sans suite chez les magistrats», ajoute-t-il.

Des magistrats qui, très souvent, font face à une double plainte. Celle du citoyen qui se déclare victime de violence policière et celle du policier qui a dressé un procès-verbal pour «rébellion» à l’encontre dudit citoyen. «Cela permet au policier fautif de justifier son attitude par l’attitude de la personne, déclare Olivier Stein, avocat du cabinet bruxellois Progress Lawyers Network. C’est quasi systématique.» Et cela découragera le citoyen plaignant, «car il devra d’abord se mobiliser pour se faire acquitter».

C’est justement ce P-V pour rébellion qui pourrit encore la vie de Khaled Boutaffala, 11 ans après les faits. Une épopée judiciaire éreintante. «Au départ, pourtant, ma seule ambition, c’était que l’on reconnaisse la faute du policier.»

En savoir plus

«L’essor des dispositifs de contrôle des policiers… et des citoyens», Alter Échos web, 19 novembre 2020, par Cédric Vallet.

«Violences policières: pire qu’hier, mieux que demain?», Alter Échos n° 486, septembre 2020, par Manon Legrand.

«Uneus: cow-boys de proximité», Alter Échos n° 468, novembre 2018, par Marinette Mormont et Manon Legrand.