Origine, sexe, classe sociale, orientation sexuelle, handicap, autant de facteurs de discrimination. Qu’en est-il si ces discriminations s’entremêlent? Le concept d’intersectionnalité pointe du doigt le croisement des systèmes de domination. L’idée ne date pas d’hier, mais, depuis quelques années, l’intersectionnalité dépasse les frontières académiques pour progressivement s’installer dans les réflexions et pratiques de terrain. Éclairage.

Articulez et prononcez «intersectionnalité». Un terme complexe à l’image des usages qu’il suscite. L’intersectionnalité naît aux États-Unis, fin des années 80, sous la plume Kimberlé Crenshaw. Cette professeure de droit part d’un cas précis, celui d’une discrimination à l’embauche vécue par une femme afro-américaine. Une situation se situant au carrefour de deux discriminations, de sexe et de couleur de peau. «À l’époque, il n’y avait pas de nom pour ce problème, explique Kimberlé Crenshaw, lors d’une conférence en 2016(1). Et si un problème n’est pas nommé, si on ne peut pas le voir, on ne peut le résoudre.» L’intersectionnalité voit donc le jour, puisant ses racines dans le black feminism, mouvement de lutte contre le sexisme et le racisme. Et lorsque le concept dépasse les frontières pour s’inviter en Europe dans les années 2000, les féministes postcolonialistes s’y reconnaissent et le monde universitaire s’en imprègne comme nouvel outil d’analyse.

Des dominations qui s’entrecroisent

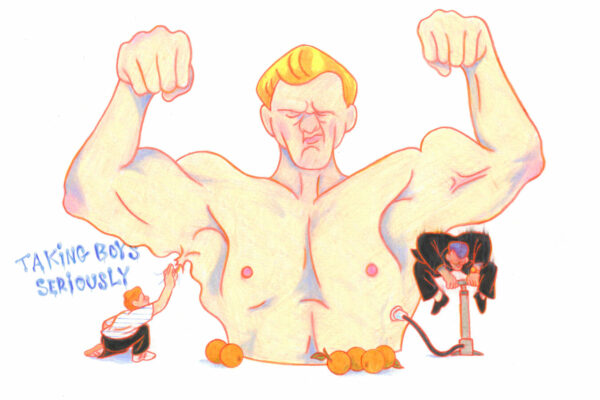

Lors de son périple dans le temps et dans l’espace, le concept d’intersectionnalité est tantôt encensé, tantôt décrié, parfois adapté, voire galvaudé. Sous son prisme, s’entremêlent plusieurs dominations engendrant des discriminations liées à aux communautés, au sexe et à la classe sociale. Il arrive que s’invitent à cette définition d’autres formes de discriminations: orientation sexuelle, handicap, âge… La femme n’est pas juste une femme, elle est aussi pauvre, elle est aussi noire ou rom, ou arabe. L’immigré n’est pas juste de telle origine ou religion, il est aussi homosexuel ou transsexuel. Les identités sont multiples et, par conséquent, les dominations et discriminations qui les frappent le sont aussi.

«Chaque situation est différente dans la mesure où une série de dominations s’entrecroisent de manière spécifique.» Nathalie Grandjean, philosophe, chercheuse à l’UNamur et administratrice de Sophia

Il ne s’agit pas, avec l’intersectionnalité, d’additionner plusieurs discriminations, encore moins de les hiérarchiser, mais bien de les croiser. Nuance. «L’idée est que chaque situation est différente dans la mesure où une série de dominations s’entrecroisent de manière spécifique, explique Nathalie Grandjean, philosophe, chercheuse à l’UNamur et administratrice de Sophia, le réseau belge des études de genre. Typiquement, le cas d’une femme noire aux États-Unis n’est pas le même qu’une femme noire en Belgique ou en France, parce que l’histoire de l’esclavage aux États-Unis a un autre impact que l’histoire du colonialisme en Belgique ou en France. Il y a toute une série de dominations qui se croisent et qui produisent des contingents spécifiques.»

Balbutiements institutionnels, tâtonnement juridique

Si l’intersectionnalité connaît d’abord ses heures de gloire au cœur des amphithéâtres universitaires ou dans les thèses de doctorat en sociologie, le concept s’installe à pas feutrés ailleurs, dans des colloques, des débats militants ou des réflexions menées par des associations de terrain, voire les institutions.

UNIA, Centre fédéral pour l’égalité des chances, accompagne au quotidien les personnes victimes de discrimination et les informe de leurs droits. L’intersectionnalité en est ici à ses balbutiements. «Même si cela n’a pas toujours été évoqué sous cette sémantique, cette thématique a toujours été présente chez nous au niveau juridique, en parlant de discriminations multiples, composées ou intersectionnelles, souligne Fatima Hanine, du service politique et société d’UNIA. Le concept même de discrimination intersectionnelle apporte quelque chose de plus, en permettant d’appréhender les interactions entre les différents critères de discrimination et en rendant compte des vulnérabilités dans lesquelles se trouvent certains sous-groupes.»

«L’enjeu serait de faire reconnaître et sanctionner juridiquement des situations dans lesquelles interviennent, voire interagissent plusieurs motifs de discrimination.» Delphine Liefooghe, UNIA

Au travers de ses missions, UNIA rend des avis et recommandations auprès des politiques et pouvoirs publics. Mais la notion d’intersectionnalité est appréhendée avec prudence. «Évidemment, cela pose question car, à la fois, on mène un travail pour que les personnes ne soient plus stigmatisées et assignées à une identité, et, par ailleurs, on va refaçonner des groupes et sous-groupes. Mais il y a des réalités et des subtilités qui doivent être prises en compte en cas de vulnérabilité.»

Par ailleurs, en Belgique, il n’y a aucune possibilité sur le plan juridique de faire appel à l’intersectionnalité. Pas plus qu’à d’autres notions proches que sont les discriminations multiples ou composées d’ailleurs(2). Les outils légaux à disposition, à savoir la loi anti-discrimination de 2007, ne permettent pas de les invoquer devant un tribunal. «L’enjeu serait de faire reconnaître et sanctionner juridiquement des situations dans lesquelles interviennent, voire interagissent plusieurs motifs de discrimination, souligne Delphine Liefooghe, du service juridique d’UNIA. Mais, à ce jour, aucune définition précise ne figure dans les textes internationaux et nationaux. Par ailleurs, les définitions existantes dans la littérature pour ces différentes notions impliquant une discrimination sur la base de plusieurs critères sont changeantes.» Flou sémantique et tâtonnement juridique, donc.

Le terrain s’en imprègne

Parmi les défis autour de l’intersectionnalité, la mise en pratique sur le terrain est un enjeu clé. «La question est maintenant de savoir comment en faire à la fois une grille d’analyse mais aussi un outil d’émancipation et d’articulation des luttes sur le terrain, fait remarquer Nathalie Grandjean. C’est un travail qui revient aux associations et qu’elles font en général très bien. Les associations ont beaucoup de ressources pour appréhender la complexité.»

En 2010, l’association féministe Vie féminine s’est penchée sur l’intersectionnalité. Elle a fini par s’en inspirer, adaptant en profondeur les valeurs mêmes du mouvement et ses pratiques de terrain. «On n’utilise pas le terme intersectionnalité. On parle plutôt de croisement des trois systèmes de domination, à savoir le patriarcat, le capitalisme et le racisme. C’est plus clair pour les femmes avec lesquelles on travaille de parler comme ça, explique Cécile De Wandeler, coordinatrice du bureau d’études de Vie féminine. L’articulation de ces systèmes fera que les conséquences sur les femmes peuvent être plus complexes à dénouer. Et, pour pouvoir lutter contre ces inégalités, il faut lutter de manière conjointe contre les trois systèmes.»

«L’intersectionnalité invite aussi à interroger nos propres privilèges par rapport à d’autres femmes et nous apprend à ne pas parler pour les autres.» Cécile De Wandeler, Vie féminine

Cette nouvelle vision est aussi l’opportunité pour l’association de favoriser la solidarité entre les femmes. «Même s’il y a eu des progrès féministes ces dernières décennies, les femmes de milieux populaires et les femmes racisées n’ont pas bénéficié des avancées du féminisme de la même façon que les femmes plus privilégiées et blanches. C’est de là qu’on revendique ce travail sur les trois systèmes de domination. L’intersectionnalité invite aussi à interroger nos propres privilèges par rapport à d’autres femmes et nous apprend à ne pas parler pour les autres, à la place de celles qui sont réellement dominées dans un autre système de domination.»

Se former et ébranler les pratiques

Pour passer de la théorie à l’action, Le Monde selon les femmes, ONG féministe spécialiste en genre, s’est associé à l’organisme d’éducation permanente Collectif Formation Société pour proposer très prochainement «Une lecture sur l’intersectionnalité par l’action»(3). Cette formation s’adresse aux acteurs et actrices de l’ensemble du secteur associatif, de l’animation, de la formation, de l’éducation… Marcela de la Peña Valdivia, formatrice du Monde selon les femmes, en parle: «Dans un premier temps, on va fournir des clés de compréhension sur les différents systèmes d’oppression que sont le capitalisme, le patriarcat et le racisme. Les discriminations ne forment que la pointe de l’iceberg. Immergés, les différents systèmes d’oppression s’entremêlent et agissent sur les rapports sociaux. Et les situations varient en fonction de l’endroit où l’on se trouve, du cycle de vie, du moment de vie… L’approche intersectionnelle s’attaque aux causes que sont les oppressions, ce qui donne plus de précision à l’action sociale.»

La seconde partie de la formation interrogera, voire ébranlera, les pratiques de terrain. «Sur la base d’outils d’analyse et d’interactions concrètes, on identifiera par exemple les préjugés sexistes ou racistes qui pourraient intervenir dans la répartition des tâches lors de la mise en place de projets. Pour peut-être se rendre compte que, malgré toute la bonne volonté déployée, les tâches laissées aux personnes discriminées relèvent souvent de la logistique. Un exemple: les femmes africaines sont présentes… elles cuisinent. C’est l’occasion de s’interroger en profondeur sur la représentation et la parole: est-ce que le groupe discriminé va s’exprimer lui-même ou est-ce que je vais faire miennes ses revendications? L’approche intersectionnelle permet de réaliser le screening de nos pratiques, afin de tenter de prendre en compte les rapports de forces et de ne pas reproduire ce que l’on dénonce. Pour que construire une parole et une action collective devienne un réflexe.»

(1) Conférence TEDWomen 2016, à visionner ici

(2) Pour tenter de mieux cerner les subtilités entre ces différentes notions que sont les discriminations multiples, composées et intersectionnelles, UNIA s’appuie sur un document de la Commission européenne: «Lutte contre la discrimination multiple: pratiques, politiques et lois» de 2007, accessible sur http://ec.europa.eu/social

(3) Quatre journées de formation (6 et 14/12/2017, 11 et 16/01/2018), à Bruxelles. Infos sur http://ep.cfsasbl.be >Formations.

En savoir plus

«Unia, mission non-discrimination», Focales n°25, 7 juin 2016, Julien Winkel.