Évoqué lors du festival BruXitizen, l’art de rue est en pleine mutation. Le vendredi 25 octobre, s’ouvrait l’exposition Be.Graffiti, en hommage au graffiti et à la culture hip-hop en Belgique. Une vingtaine d’artistes de différents univers sont présents à la White and Art Gallery, œuvres à l’appui. Hier exclusivement art de rue, aujourd’hui en galerie : quel regard les graffeurs portent-ils sur cet art en pleine mutation ? Comment perçoivent-ils l’évolution de l’art de rue et son appropriation par la jeunesse ? Interviews sur le vif de quatre artistes confirmés.

Aien : « Ma motivation première était le vandalisme »

Aien est l’un des premiers arrivés au vernissage. Nous le retrouvons près de son œuvre, accompagné de quelques amis. Il accepte notre interview et il semble ravi de s’exprimer sur son art qui, selon lui, « n’intéresse que peu de journalistes ». Comme la plupart des autres graffeurs de l’expo, Aien a commencé dans la rue. Mais avec l’âge et les ennuis, sa pratique a évolué et il s’est assagi. Pourtant, trente ans après l’apparition de la première génération de graffeurs et la naissance de la culture hip-hop en Belgique, revendication et vandalisme semblent toujours indissociables du graff, nous explique Aien. Lorsqu’il commence à taguer, c’est le sentiment de désobéissance qui le fait vibrer. À peine âgé de 14 ans, c’était, pour lui, un moyen de se procurer sa dose quotidienne d’adrénaline. Défier l’autorité, « jouer au chat et à la souris », avec le risque d’être attrapé : autant de motivations qui l’incitaient à recommencer. Plus tard, s’est développé un besoin d’expression. Encrer son nom dans la ville lui offrait un moyen d’exister, de dire aux autres : « Je suis là ».

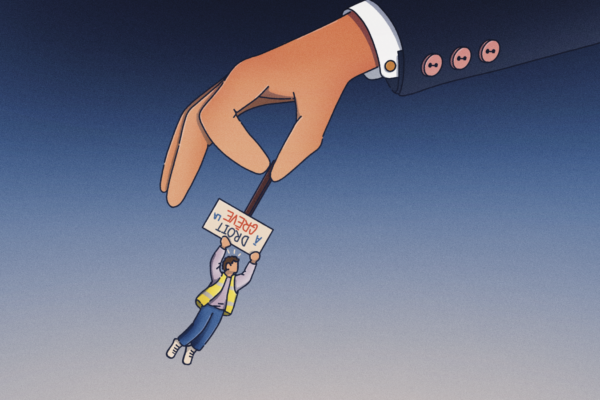

Il observe au travers de son expérience qu’avec l’âge, les graffeurs ont tendance à évoluer, mais pas à disparaître. En même temps que les anciennes générations évoluent, de nouvelles émergent. Il estime que dans toutes les générations, une partie des jeunes ressent le besoin de s’exprimer et l’une des manières d’y répondre est l’art de rue, notamment le graffiti. Aien considère que davantage de murs devraient être mis à la disposition des jeunes, qu’il faut leur donner la chance de s’exprimer. Mais selon lui, le graffiti illégal ne cessera pas pour autant d’exister, puisque c’est précisément ce que certains recherchent.

Les arrestations et les amendes incessantes lui ont appris à travailler différemment. Le goût du risque, l’amour de la rue restent présents, mais les nombreuses difficultés rencontrées l’ont encouragé à se réorienter. Il travaille désormais en tant que tatoueur, ce qui lui permet d’exprimer son côté artistique en toute tranquillité. Il reçoit également des commandes de particuliers ou du secteur public qui lui permettent de réaliser sa passion légalement. Aien est en faveur de ce genre d’initiatives, même s’il regrette le changement d’intention : « Avec la pseudo-légalisation du graffiti, la rébellion et la désobéissance disparaissent ». Il déplore également l’absence d’implication sur le long terme : « Une fois le travail fini, les graffeurs ne peuvent plus y toucher, il n’existe aucun projet de renouvellement régulier. »

Dema : « S’il n’y a pas de message, il n’y a pas de graffiti »

Au début, quand Dema taguait en rue, c’était son nom et pas autre chose. C’est vers l’âge de 17 ans qu’il décide de passer à l’acte, avec une furieuse envie d’exprimer le « Je t’emmerde » qui motive souvent la jeune génération. Taguer, Dema en raffolait : « Rien de tel pour celui qui a la rage et qui veut se défouler ». C’est en rue uniquement, lieu de passage par excellence, qu’il trouvait la motivation. Dema estime qu’il n’y a rien de plus narcissique qu’un tag : en effet, c’est son nom, ou le nom de son crew (collectif), qu’il va, pendant des années, inlassablement taguer sur de nombreux murs de Bruxelles. Aujourd’hui, il s’intéresse à la calligraphie arabe ou hébraïque et ne réalise plus que des œuvres commandées pour décorer les façades, ou encore des graffs sur toiles exposées en galerie.

Dema constate une mutation dans l’art du graff. Il n’est pas en train de disparaître, mais se transforme. Si l’évolution des techniques facilite l’accès au graff, la forme n’en est pas forcément améliorée. Les ateliers pour jeunes sont pourtant une bonne étape pour apprendre. Selon lui, les graffs et tags paraissent bâclés et les jeunes sont moins consciencieux. « Aujourd’hui, les graffs sont crades et c’est fait exprès. »

Pour sa part, Dema ne se concentre plus que sur des œuvres légales ou semi-légales (il entend par là des œuvres tolérées). Il y a quelque temps, il a travaillé sur une grande fresque, avenue Jean Dubrucq, en collaboration avec le groupe de rap Résistance. L’élément central de la fresque est un message d’espoir adressé aux gamins du quartier : « Regarde vers le ciel, la vie est pleine de rêves, frère ». Pour lui, le graffiti est une manière de transmettre une pensée, une façon de vivre. « S’il n’y a pas de message, il n’y a pas de graffiti », estime Dema. Il veut montrer à la jeunesse qu’il existe des moyens de s’en sortir, autres que ceux établis par la société. « Il n’y a pas que le travail dans la vie. » À la fois plein d’entrain et très réaliste, Dema nous explique qu’il faut y croire, même si la reconnaissance met souvent du temps à arriver.

Xols : « J’y trouvais une forme d’exutoire »

Au milieu de la foule, lors du vernissage, Xols se démarque. Au sein de cette atmosphère un peu grouillante, il se distingue par son air attentif et curieux. D’une grande simplicité, il avoue n’avoir aucune revendication, aucun message à faire passer. Du moins plus maintenant. Sa démarche est purement artistique. Il travaille dans un souci d’esthétisme, se focalise sur les techniques et les couleurs.

Xols a commencé très tôt à taguer les rues de Bruxelles avec des copains. Il nous confie avoir été, à l’époque, à la recherche de sensations, il y trouvait une forme d’exutoire. Taguer les murs et graffer les rues lui offrait, à lui et sa bande, un moyen d’exister, de s’affirmer. Ce n’était pas tant la manière dont leurs graffs étaient reçus qui importait, mais plutôt les conditions dans lesquelles ils étaient produits. Grâce aux graffitis, les jeunes graffeurs ont formé une communauté au sein de laquelle la solidarité et une même passion les rassemblaient. Il se rappelle d’expéditions de nuit en bande et explique avoir trouvé une excitation intense dans le fait de « faire chier les autorités ». Par contre, il précise qu’il ne s’est jamais attaqué aux particuliers : déranger les habitants n’a jamais fait partie de son leitmotiv. Xols admet que le côté défendu procurait un certain plaisir, mais il se rend compte aujourd’hui que le graff lui a permis, ainsi qu’à ses copains, d’échapper à d’autres formes de délinquance bien plus pernicieuses. Et finalement, le graff, « c’est juste une manière d’exister dans la ville, c’était notre contribution ».

Et la nouvelle génération ? Xols se réjouit de voir que les jeunes sont là pour prendre la relève, que le graff attire toujours autant. Mais il s’interroge sur leurs motivations : « Maintenant, les jeunes font des graffs parce qu’ils trouvent ça cool, parce que c’est la mode, parce que c’est hip-hop, mais ils ne sont plus portés par quelque chose de vrai… » Xols s’effraie de l’uniformisation de la jeunesse. L’engagement n’est plus le même, les jeunes ne s’investissent plus autant dans ce qu’ils font. D’où une certaine polarisation dans l’art du graffiti.

Rush : « Avec le graffiti, nous sommes tous sur le même pied d’égalité »

Aujourd’hui graphiste de profession, Rush a réussi à trouver un équilibre et une cohérence entre son métier et sa passion, le graffiti. Lui aussi a découvert l’univers du graff tout jeune, à l’âge de 18 ans. Comme ses confrères graffeurs, c’est aussi dans la rue qu’il commence à s’exercer, entouré de son crew.

Les parcours des graffeurs sont bien souvent constitués de plusieurs phases. Dans un premier temps, la réalisation de graffs permettait à Rush d’occuper son temps. Plus tard, sous l’influence des autres, il se sent poussé par un sentiment de révolte, de rébellion. Il voit ensuite dans l’art du graff un vecteur de communication permettant d’adresser un message direct à la société. Le caractère de visibilité des graffs a donc une grande importance. Il s’agit d’être stratégique dans le choix des emplacements, le but étant d’« être vu par un maximum de personnes, au plus vite ».

Selon Rush, le graffiti est également un vecteur de cohésion entre les jeunes issus des différentes couches sociales. Le rassemblement autour du graffiti leur permet de se considérer comme étant tous sur un même pied d’égalité. Le graffiti, affranchi de toute classification sociale, se présente dès lors comme un art accessible à l’entièreté des jeunes. La différence générationnelle permet également aux jeunes générations d’avoir des modèles de référence, au travers desquels ils peuvent trouver une source d’inspiration dans la manière dont ils veulent faire passer leur propre message ou état d’esprit.

C’est de manière positive que Rush voit donc l’évolution dans le monde de l’art de rue. Toute l’attention suscitée autour du graffiti témoigne, selon lui, de la reconnaissance de cet art de rue, élevé au même niveau que les autres formes artistiques. Bien qu’ayant fait son entrée dans certains ateliers pour jeunes ou encore dans des lieux d’exposition, le graffiti ne perd nullement de son essence mais, bien au contraire, il s’enrichit largement : « Les mentalités évoluent et le graffiti commence à être considéré comme un courant artistique, voire un nouvel art contemporain. »

Andrea Kerr, Laurine Klinkenberg, Audrey Maisin, Chelsea Tezonira-Mokwami

étudiantes en 3e Bac Info & Communication, Université Saint-Louis